都心エリアの最新不動産市況

都心の不動産価格は上昇基調にありますが、金融市場では米国の関税政策によるインフレや景気の悪化を懸念する声が高まっています。日銀は、2024年のマイナス金利解除を経て政策金利を0.5%まで引き上げましたが、米国経済の先行き不透明感から更なる利上げを含む金融政策の行方は予断を許しません。今年4月に金利や為替、株価が大きく乱高下しましたが、外部環境の急速な変化により株価と相関の高い不動産価格も影響を受ける可能性が出てきました。今回は、海外の政治経済情勢や金融政策に触れながら外部環境に関するデータを示しつつ、新築・既存マンションやオフィス市場など都心を取り巻く最新動向と、今後の見通しについて紹介します。

市場を取り巻く外部環境

米国の関税政策で外部環境は大きく変化

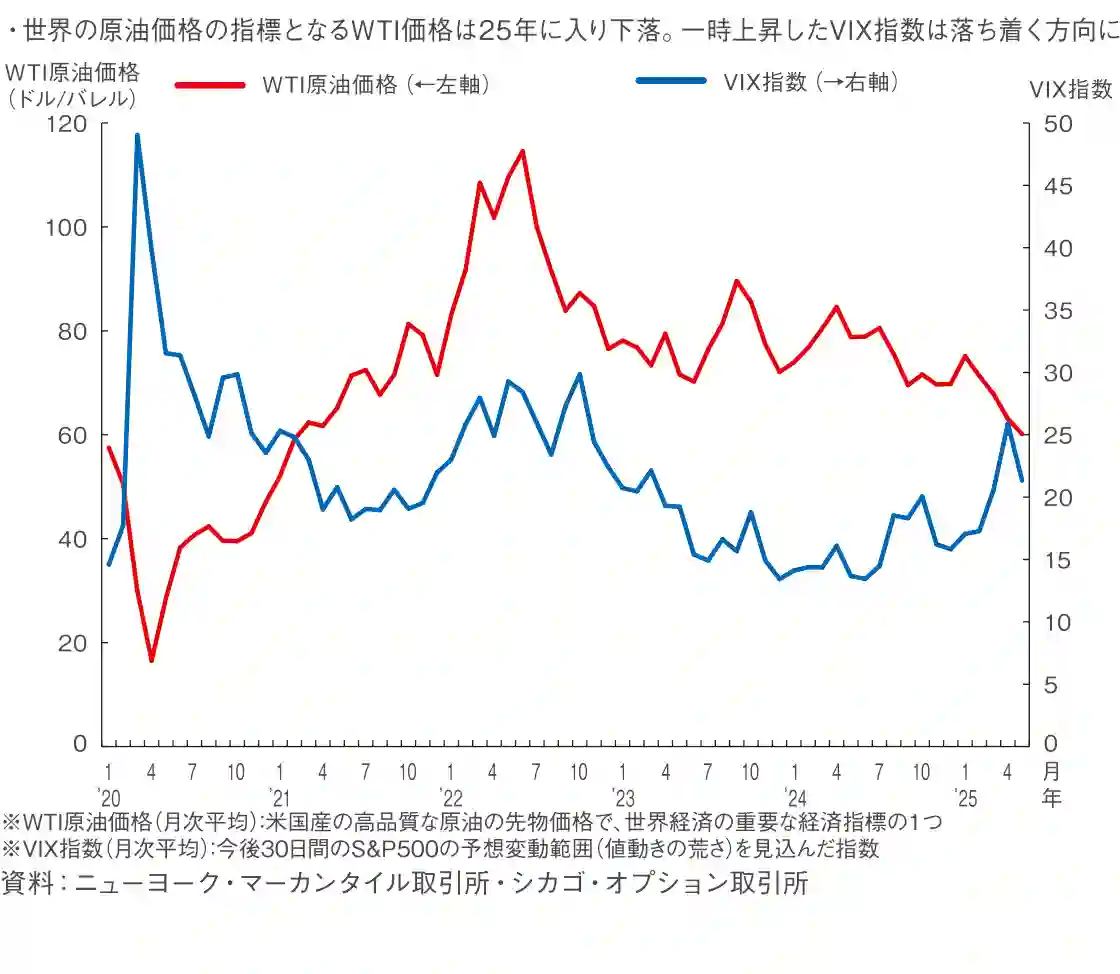

第2次トランプ政権による米国の関税政策は、想定以上の規模と速さで展開しています。各国との交渉対応が目まぐるしく変化し、景気や金融市場の予測が困難となっています。経済の血液であり世界的な景気動向を示す石油価格について、代表的な指標であるWTI原油価格をみると、25年初から下落傾向にあります。中東情勢の緊迫化もみられますが、最大の消費国である中国と米国の先行き不透明感は強く、年内の原油価格は弱含みで推移するとの見方が大勢を占めます。米国株価のボラティリティ(将来の投資家心理)を表すVIX指数は、米政府の相互関税の発表で株価が乱高下した今年4月に大きく上昇しました。ただ、コロナ禍直後の水準には届かず、交渉進展の思惑などから足元では平常時の水準まで低下しています 図表1 。

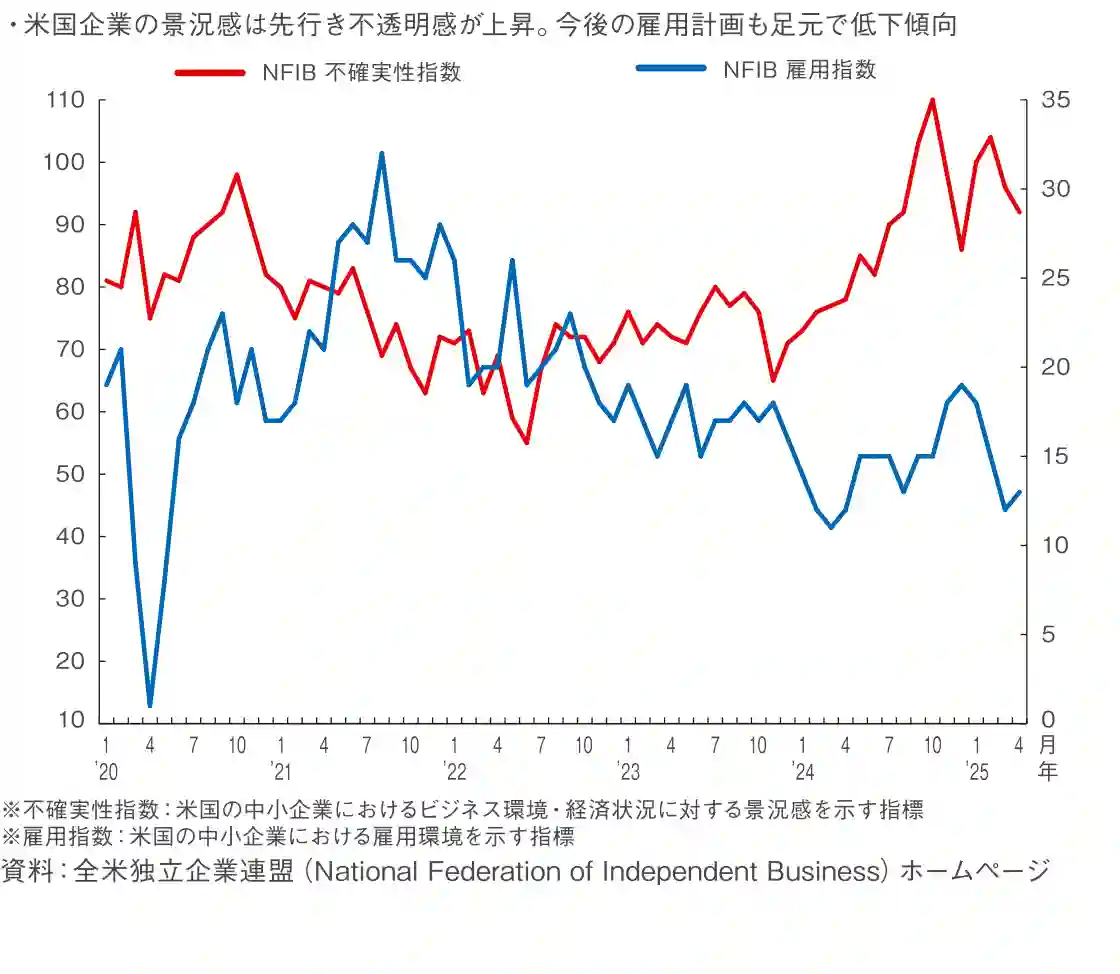

相互関税は一律10%に加え各国との交易条件に応じて税率が上乗せされ、交渉の過程で上乗せ分が解消されても10%は課され、インフレ懸念が残ります。今回の関税政策は、米国の貿易赤字の是正と減税の原資充当が目的であり、来年以降も影響が続く可能性があります。関税を直接負担するのは輸入元の米国企業であり、今後商品やサービスへの価格転嫁がどこまで進むかが焦点となります。米国景気の先行きを示す不確実指数をみると、昨年の大統領選の過程から上昇し始め、変動を繰り返しつつ足元で依然高い水準にあります。雇用指数も25年初から低下し始め、労働市場の悪化が見込まれています 図表2 。これらは関税の転嫁が相対的に困難な中小企業に対する調査ですが、一般の米国民の不安心理の表れとみることができそうです。

もちろん、米国に製品を輸出する日本企業にも影響は及ぶため、関税分の価格転嫁を日本側がどの程度許容するかもカギとなります。今回の関税政策が金利や為替に与える影響は複雑です。高関税はインフレを招くため金利の上昇要因となり、高金利通貨が買われてドル高・円安が想起されます。円安で日本製品の価格が低下すると関税効果は相殺されますが、トランプ政権は輸出産業を守るためドル安を標榜しており、FRB(米連邦準備制度理事会)への利下げ圧力を強めています。高関税が実施され過度のインフレで景気後退観測が強まれば、FRBは利下げを行いドル安・円高が進むことになります。

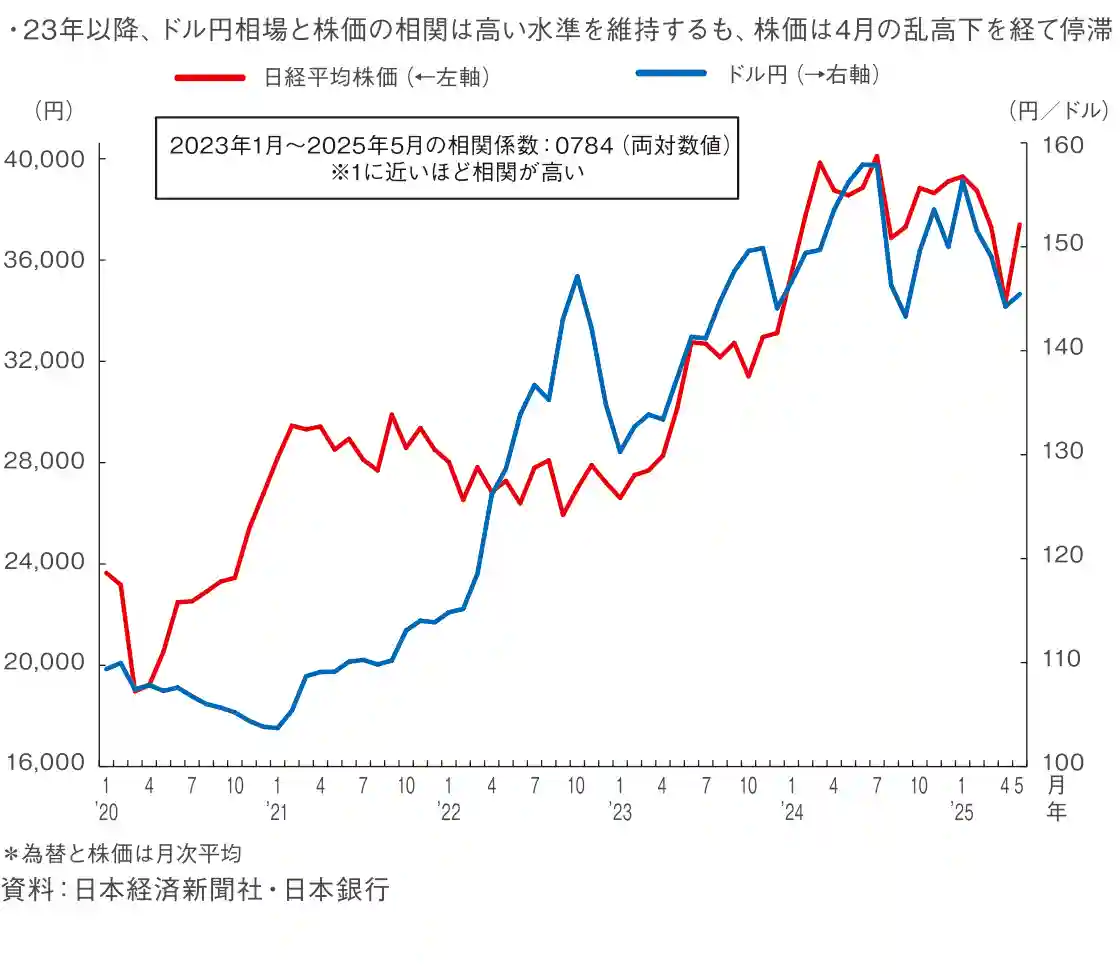

こうした思惑が今年4月の為替と株価の乱高下を招きました。ドル円は一時140円を割り込み、急速な円高で日経平均株価は31,000円を下回りました。その後は、各国との高関税導入の観測が後退したことから為替・株価ともに落ち着きを取り戻しています 図表3 。ただ、関税交渉が完全に収束するまでは先行き不透明感は拭えず、上記のシナリオが再燃する可能性が残ります。当面は、関税政策が金利・為替・株価、ひいては株価との相関が高い不動産価格に与える影響を注視する展開が続きそうです。

図表1原油価格と米国株のVIX指数

図表2米国の景気動向(景況感と雇用)

図表3ドル円と日経平均株価の推移

GDP成長率は鈍化、政策金利も低位で推移する見通し

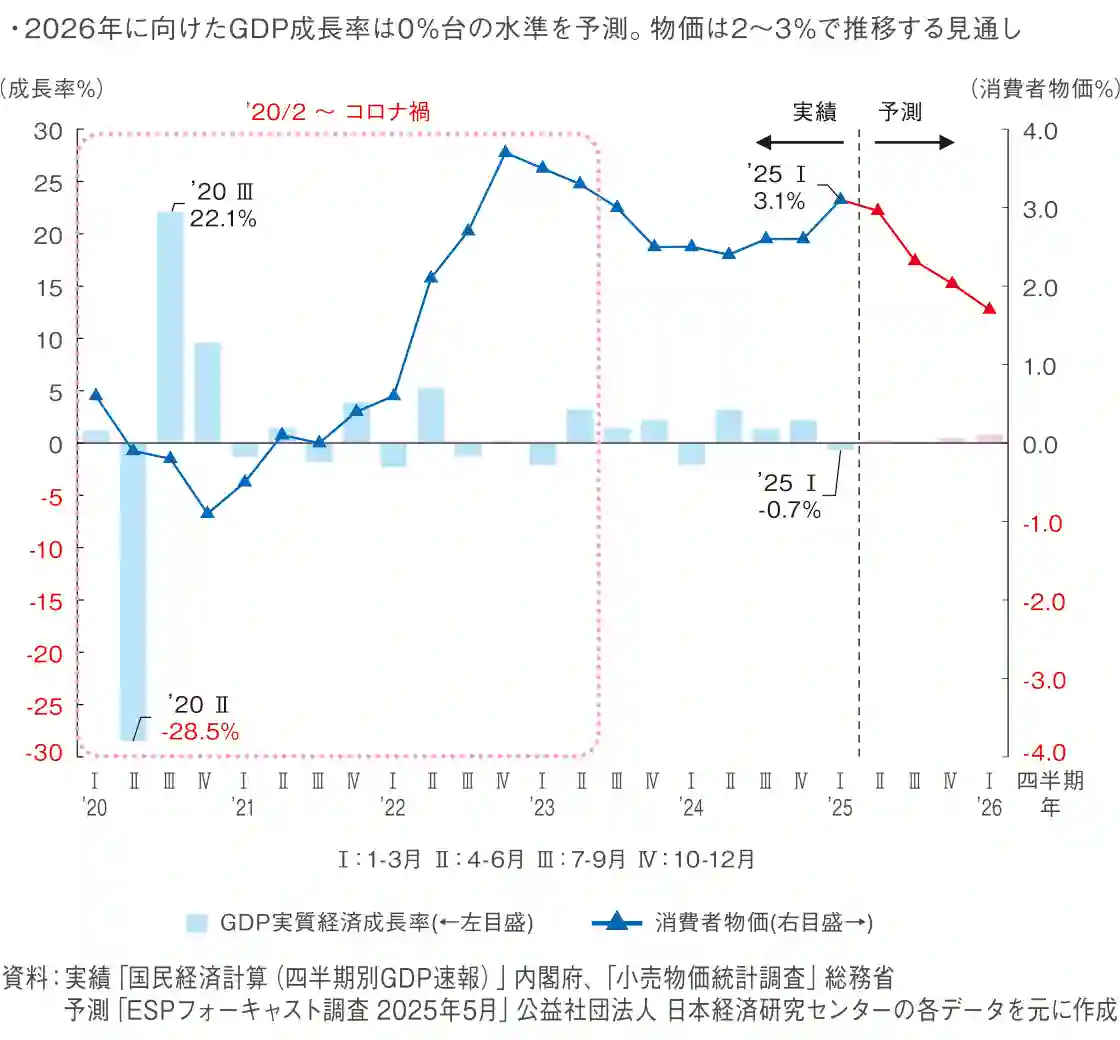

25年1~3月期のGDP実質経済成長率はマイナス0.7%と4四半期ぶりに減少しました。内需は堅調だったものの、関税導入に備えて駆け込み輸入が増えたことから外需が全体を押し下げました。今後の景気動向を民間調査機関の予測から捉えると、25年度のGDPは外部環境の急速な変化で0.5%台まで低下する見通しです。26年度も0.6%台に留まり、輸出の減少等から下方修正を余儀なくされています。一方、足元の物価は3%を超えていますが、その後は低下し26年には2%を下回る見込みです 図表4 。

民間エコノミストの予測では、米国の関税措置がGDP成長率を押し下げる影響は米国でマイナス0.6~1.0ポイント、日本で0.4~0.6ポイントとされます。米国は政策金利を今年後半に2回程度引き下げる一方、日銀は年内の利上げを行わず、26年前半に1回程度実施するとの見方が大勢を占めます。景気減速からGDP成長率が鈍化することで金融緩和は続くとみられ、不動産市場の下支え効果は維持されると予想されます。

図表4民間調査機関による経済見通し

都心不動産市場の動向

新築マンションは供給減・価格上昇続く

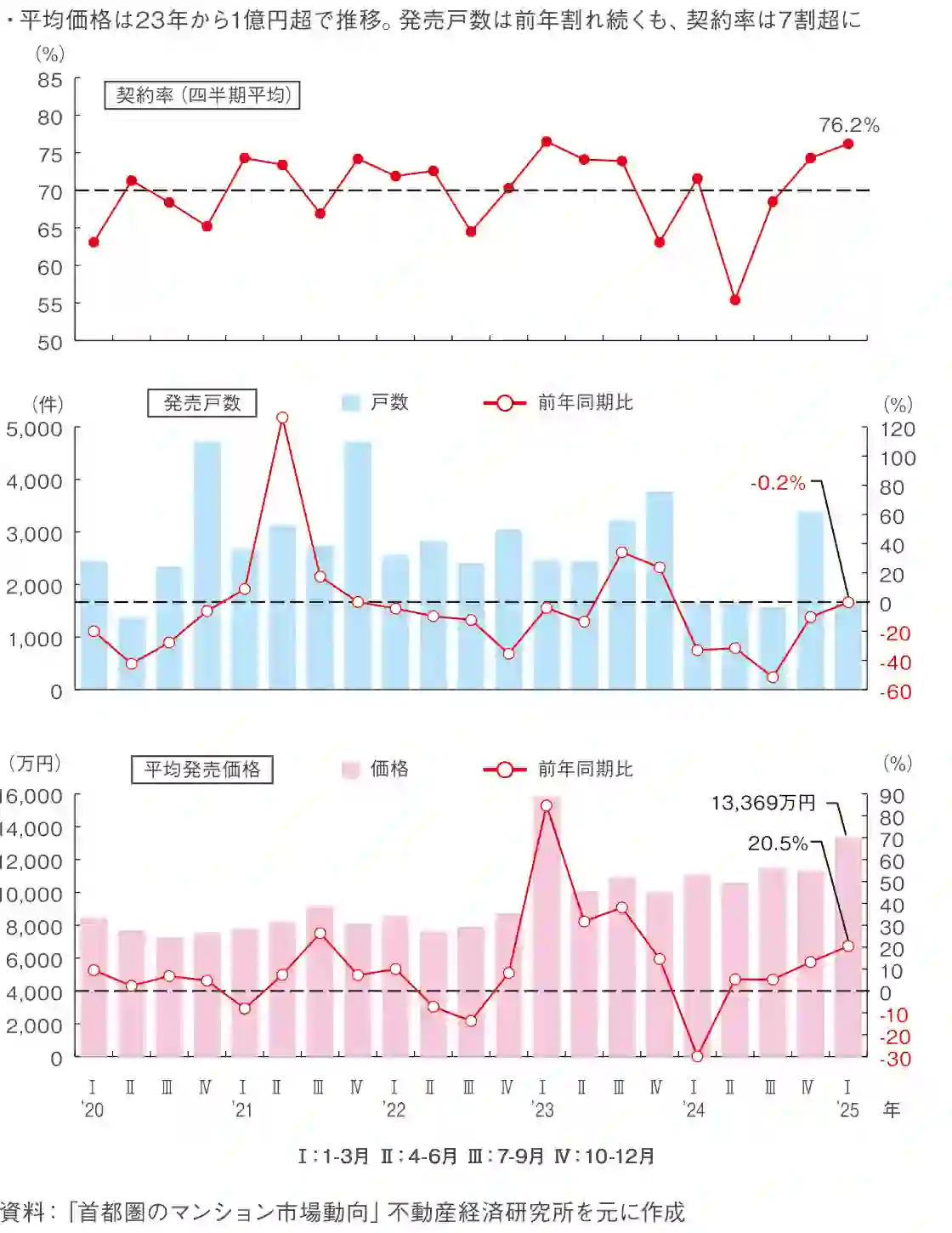

景気減速の足音が近づく中で、比較的堅調なのが民間住宅投資です。その代表格が新築マンション市場ですが、不動産経済研究所が公表した25年1~3月期の都区部の発売戸数は前年比マイナス0.2%と、ほぼ横ばいながら5期連続で減少しました。平均価格は13,369万円と前年比で20.5%上昇し、9期連続で1億円を超えました。契約率は76.2%と好不調の目安である7割を2期連続で上回り、供給が細る中で販売は堅調さを維持しています 図表5 。

24年度の都区部の発売戸数は前年比マイナス25.5%の8,272戸と、前年まで続いた1万戸を下回りました。減少率は多摩などの郊外に比べて大きく、開発余地の縮小から供給の減少が目立ちます。一方、発売価格は11,632万円と前年比で11.2%上昇し、㎡単価は177.3万円となりました。中央値も8,940万円と平均値との乖離は縮小し、高額物件が多くを占める状況にあります。建築費や用地費の高止まりで高額物件に供給が絞られる一方、円安による割安感を背景に相場を気にせず購入する海外勢もみられます。国内外の富裕層を中心に購入意欲は根強く、価格の上昇基調が収まる気配は見られません。

図表5新築マンションの販売状況(都区部)

既存マンション単価は最高値更新するも需給は緩和の兆し

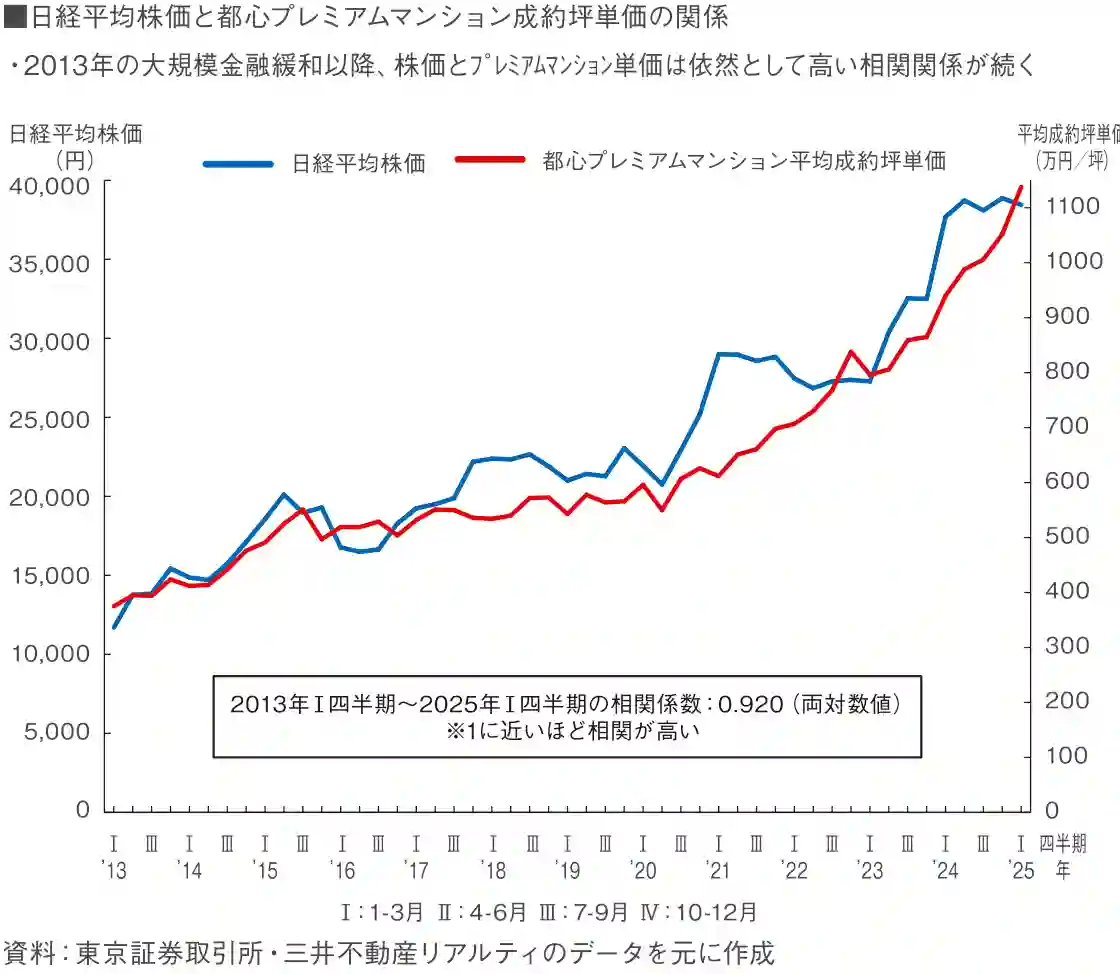

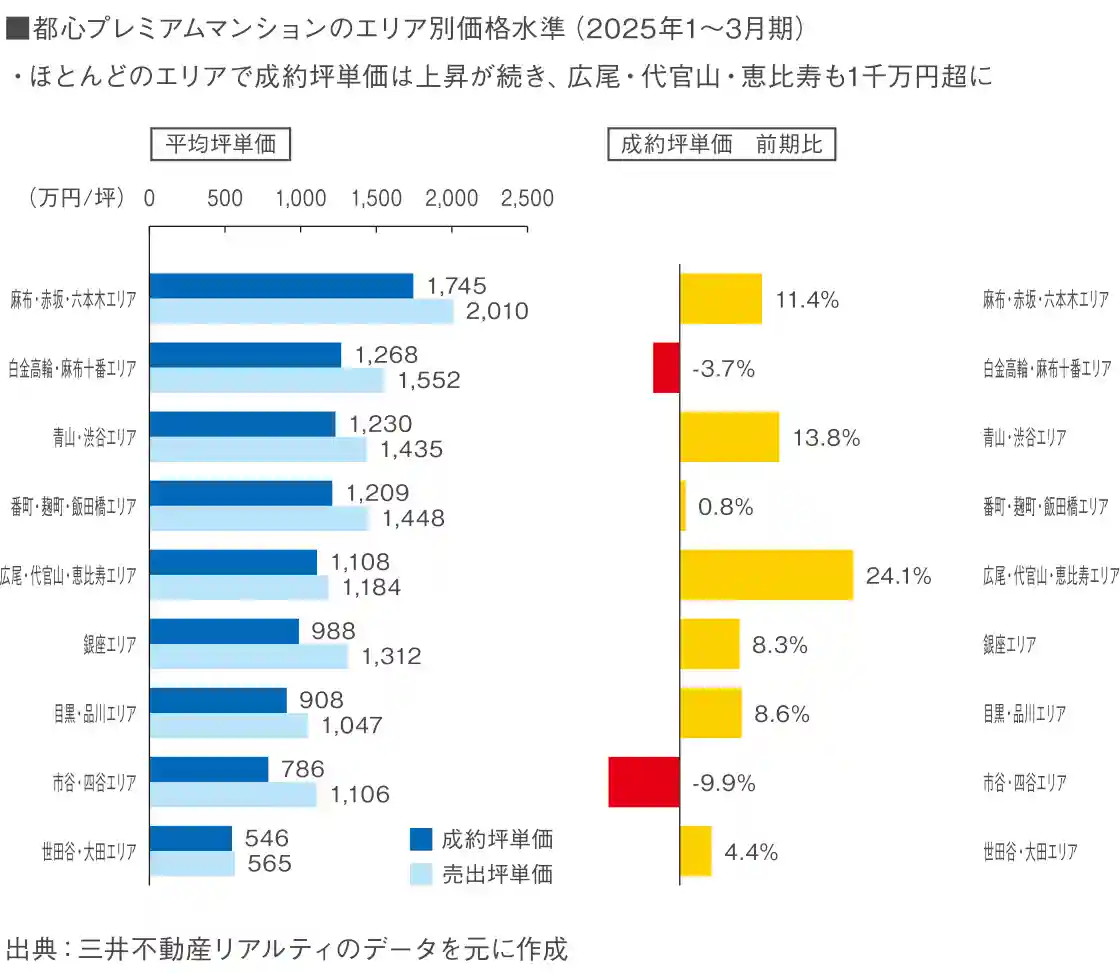

新築マンションとともに価格が上昇傾向にあるのが、既存マンション市場です。三井不動産リアルティが独自に集計したプレミアムマンションデータをみると、25年1~3月期の対象9エリア全体の平均成約坪単価は1,138万円で前期比プラス8.1%と、集計開始以降7期連続で最高値を更新しました。単価と株価の相関は依然として高い状況にありますが、同期間の日経平均株価は前期比マイナス1.1%と3期連続で下落し、既存マンション単価の上昇が目立ちます 図表6 。両者の相関に基づく回帰式から、1~3月期の株価に対応した坪単価を推計すると960万円となり、約1年前の水準に相当します。実際の単価はこれを2割近く上回り、直近の上昇はやや過熱気味と言えそうです。株価は関税政策の影響から停滞しており、足元では株式より不動産を選好する動きが強いようです。

9エリア別の25年1~3月期の成約坪単価は、白金高輪・麻布十番と市谷・四谷以外の7エリアが前期比で上昇し、上昇エリアはすべて集計開始からの最高値を記録しました。特に、番町・麹町・飯田橋(1,209万円)は4期連続、世田谷・大田(546万円)は5期連続で最高値を更新し、最も高い麻布・赤坂・六本木(1,745万円)や青山・渋谷(1,230万円)、広尾・代官山・恵比寿(1,108万円)は2ケタの上昇となりました。売出単価も白金高輪・麻布十番や銀座、市谷・四ツ谷では2ケタ上昇となり、世田谷・大田以外のエリアはいずれも1,000万円を超え強気の価格設定が続いています。

成約に対する売出価格の乖離率は9エリア平均で3.40%と前期の3.04%から拡大し、買い手市場の性格が強まりました。広尾・代官山・恵比寿や青山・渋谷など6エリアの乖離率は縮小(売り手市場化)する一方、麻布・赤坂・六本木や白金高輪・麻布十番などは拡大(買い手市場化)し、各エリアの需給に違いがみられます。1~3月期の成約件数は前期比で7.5%増加しましたが、売出件数は同32.3%増と売り物件の増加が目立ちます。

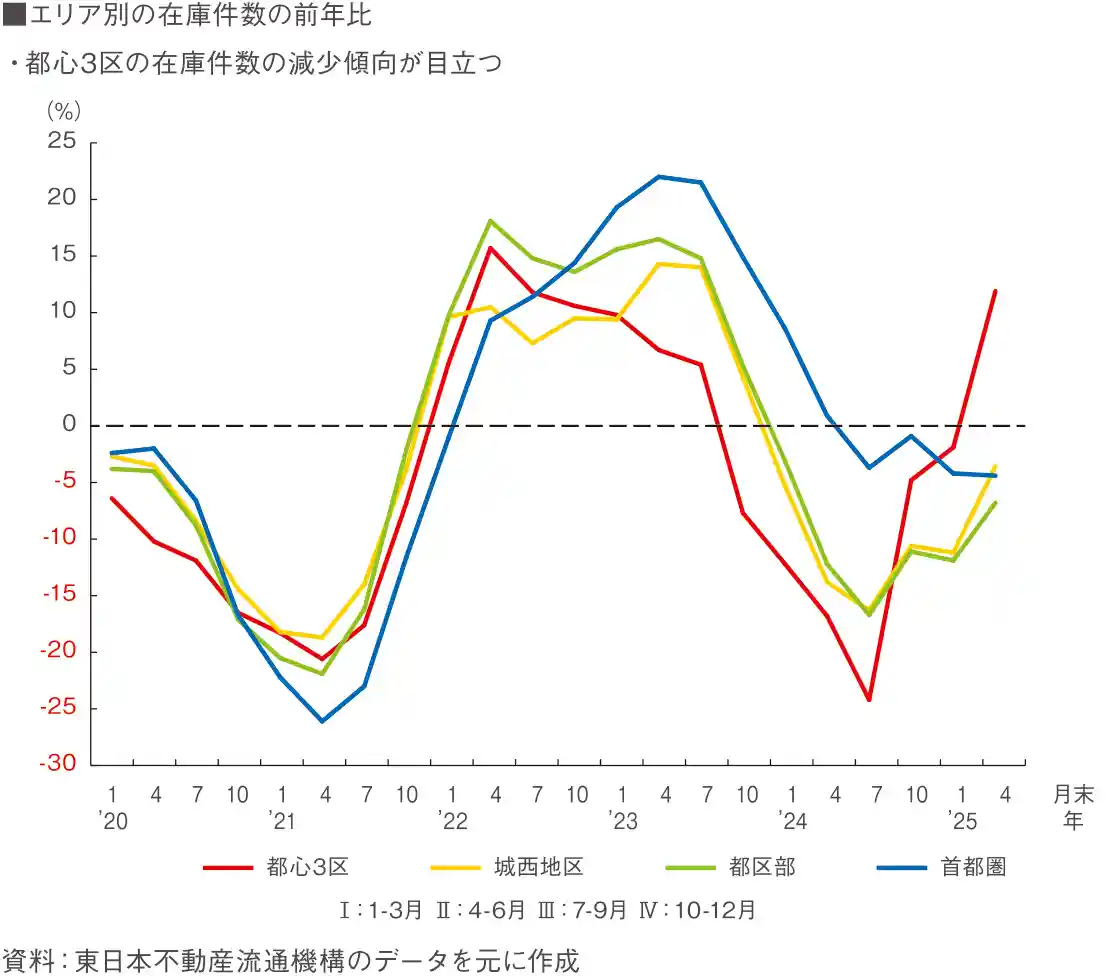

東日本不動産流通機構が公表した25年4月の都心3区の在庫件数は1年半ぶりに増加に転じ、需給は緩和局面に変化し始めました。年初から円高方向に振れたことでドル換算の成約価格も最高値を更新し、海外居住者の購入比率は低下しています。新築供給が減少する中で買取再販による既存物件の流通拡大も需給緩和の一因とみられ、価格上昇が続く中で売り圧力は高まり市場の割高感が醸成されつつあります。

図表6既存マンション市場の動向①

図表6既存マンション市場の動向②

図表6既存マンション市場の動向③

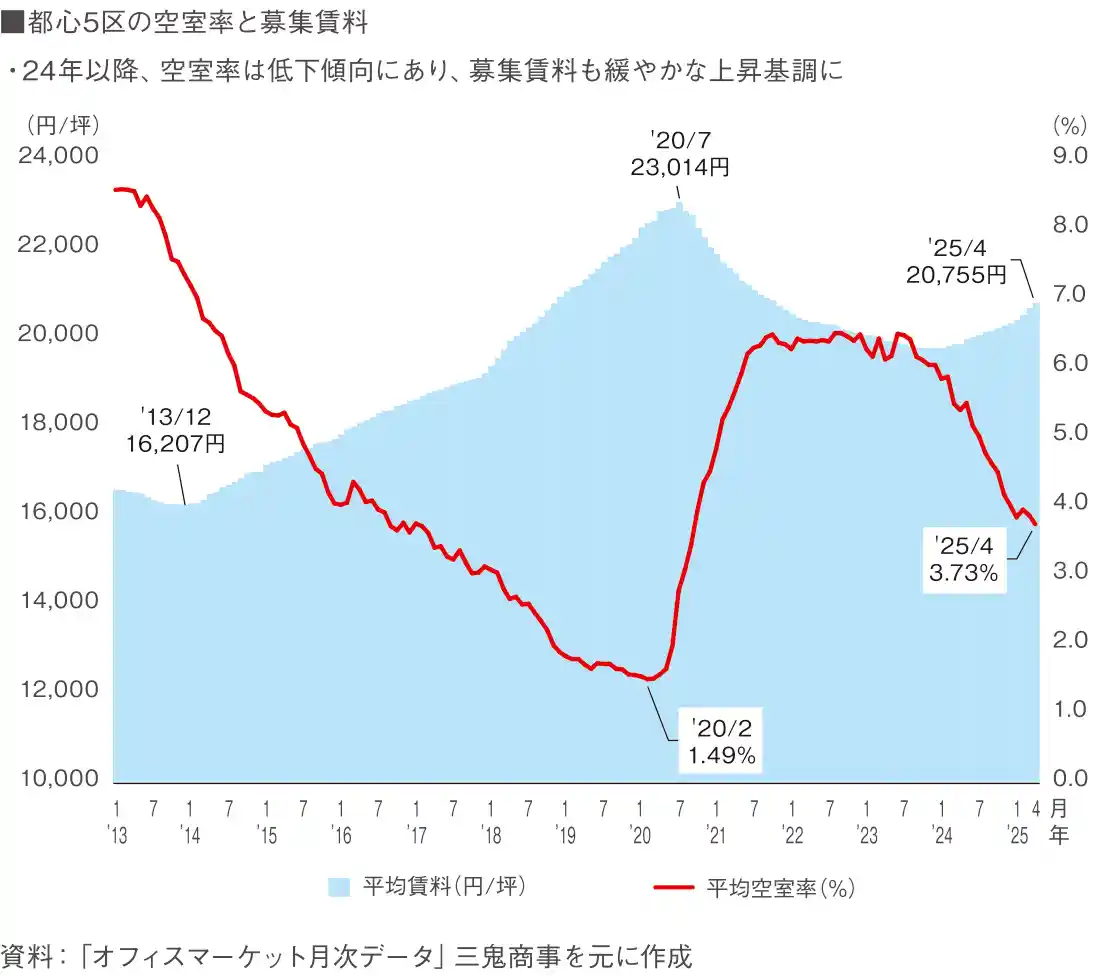

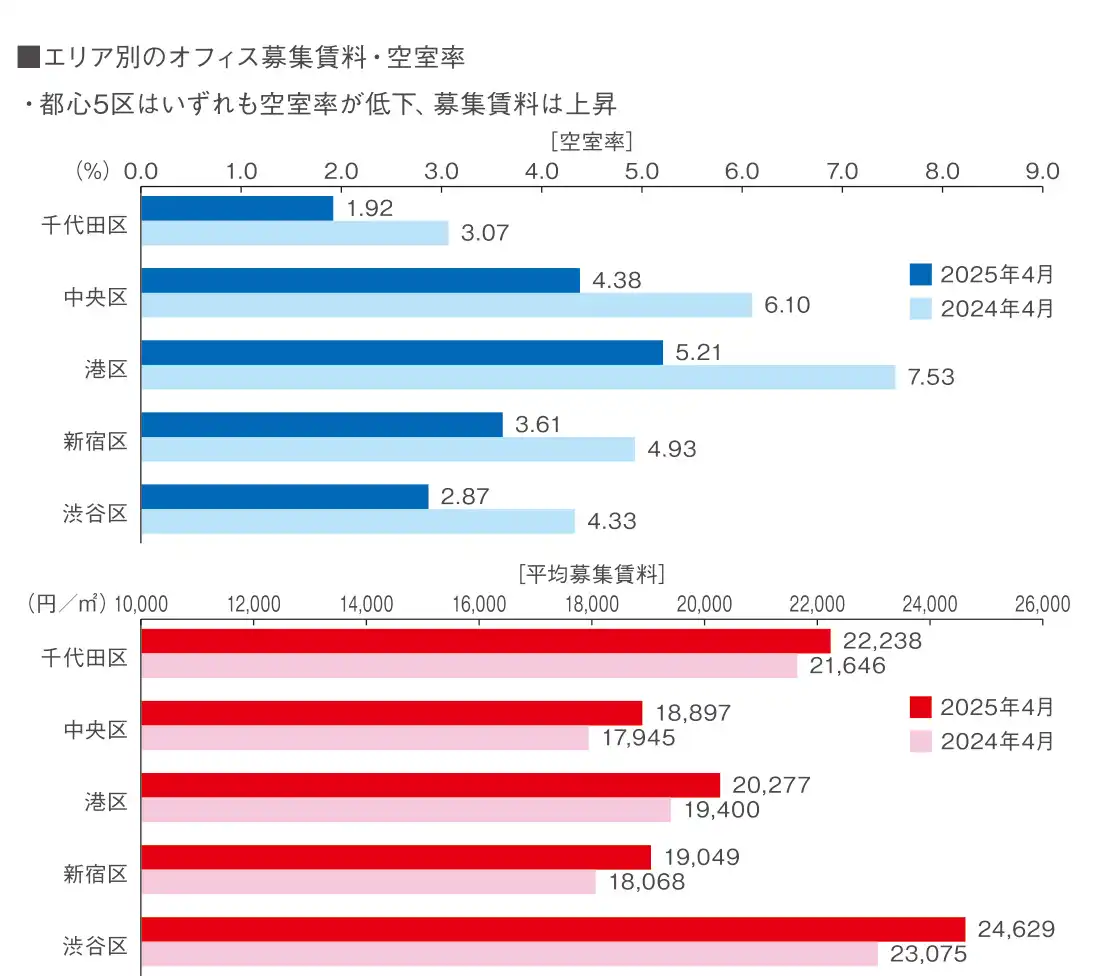

オフィス空室率は低下、賃料も上昇続く

23年下期に市況が好転したオフィス市場ですが、その後も回復基調が続いています。三鬼商事が公表した25年4月の都心5区の平均空室率は3.73%で前年比マイナス1.65ポイントと、23年8月から21ヶ月連続で低下しました。都心5区の平均募集賃料は20,755円/坪で前年比プラス4.7%と12ヶ月連続で上昇し、空室率の改善とともに賃料の上昇傾向が明確になってきました。特に、空室率は千代田区が1.92%、渋谷区が2.87%と低く、募集賃料は渋谷区が24,629円/坪、千代田区が22,238円/坪と高い水準にあります 図表7 。23年の大量供給後も移転・拡張などの需要は根強く、引き続き都心のオフィス需給は改善傾向にあります。

図表7都心オフィス市場の動向①

図表7都心オフィス市場の動向②

都心不動産市場の見通し

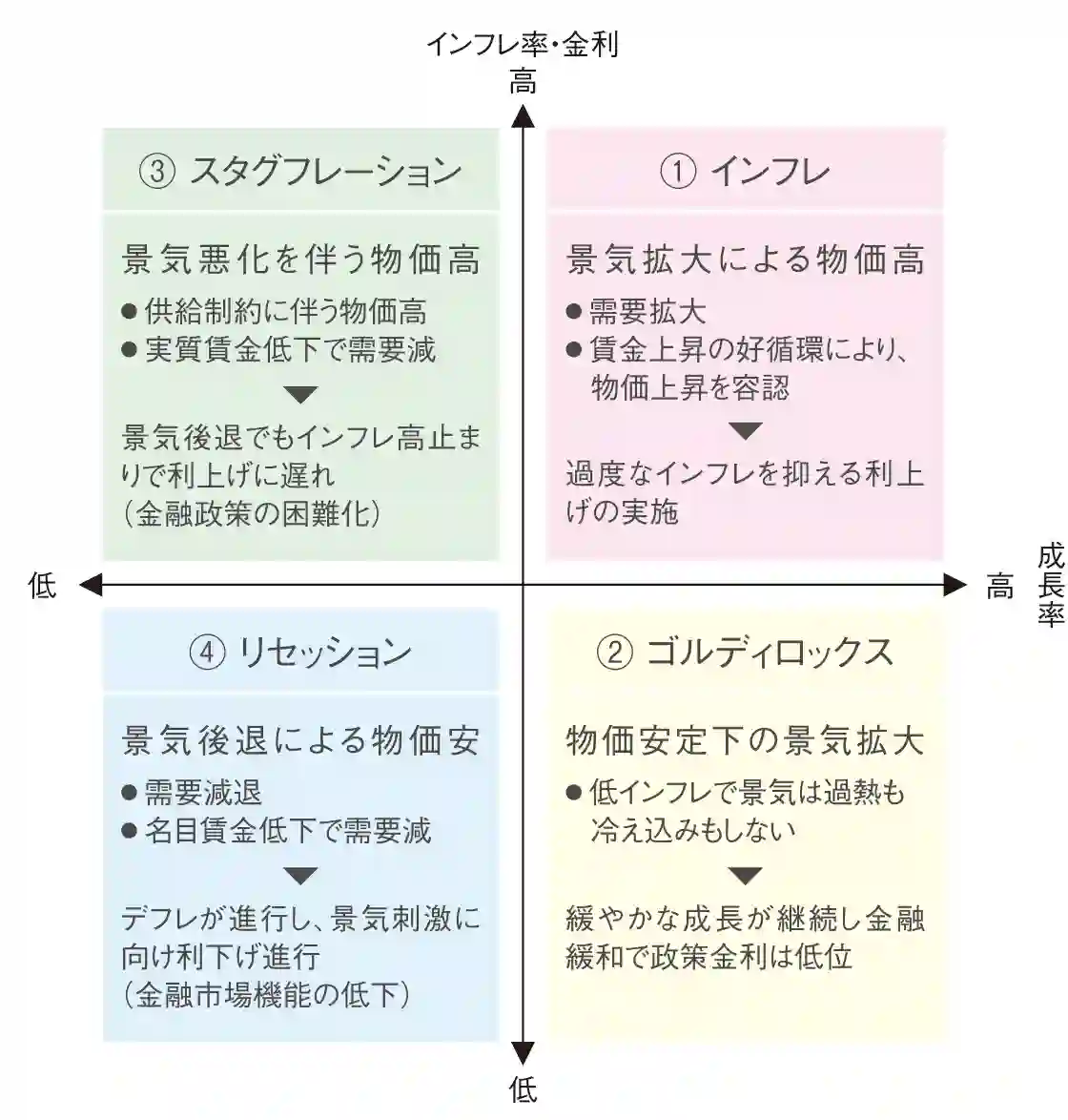

今後想定される景気の局面

現状で都心の不動産市場は堅調さを維持していますが、冒頭で触れたように米国の関税政策によるインフレや景気悪化懸念が拡大しています。先行き不透明な状況では、今後の景気の局面や金融政策の方向性を想定しておく必要があります。インフレ率や金利と経済成長率の2軸から景気を捉えると、4つの局面に分けられます 図表8 。米国や欧州はこれまで①インフレの局面にあったと考えられ、日本も物価高が顕在化したものの②ゴルディロックスに近い局面にあったとみられます。今後、米国による高関税が適用されると、貿易量の急減や大幅な価格上昇から景気後退を伴う物価高となり、各国で③スタグフレーションに陥る可能性が高まります。この局面では、物価高を抑える利上げと景気後退を防ぐ利下げのいずれに重点を置くかで中央銀行は難しいかじ取りを迫られます。日本は物価が賃金を上回る実質賃金マイナスの状態で需要不足が続いており、関税分の価格転嫁が遅れると④リセッションの局面に陥る可能性も出てきます。

図表8景気の局面と金融政策の方向

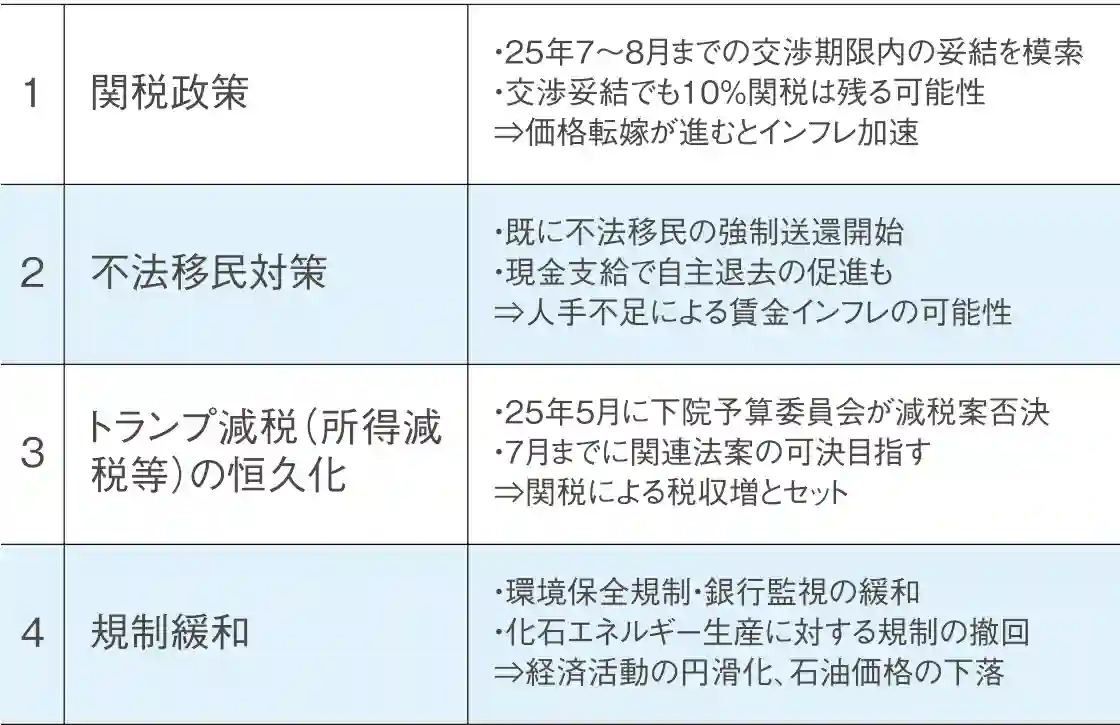

外部環境の変化を想定し冷静な投資判断を

トランプ政権の政策を捉える上で重要な視点は、時間軸です。上述した関税政策はインフレの加速、不法移民対策は人手不足による賃金インフレを招き、下振れ要因となります。一方、所得減税等の恒久化や規制緩和は景気の上振れ要因となります 図表9 。前者2つは大統領就任後即座に実施され、遅くとも年内の収束を目指しています。一方、後者2つは来年の中間選挙に向けて景気拡大を促すため、今年後半から本格的に実施されるとみられます。後者の政策でインフレの終息と利下げが実現すれば、株価の上昇も期待できます。

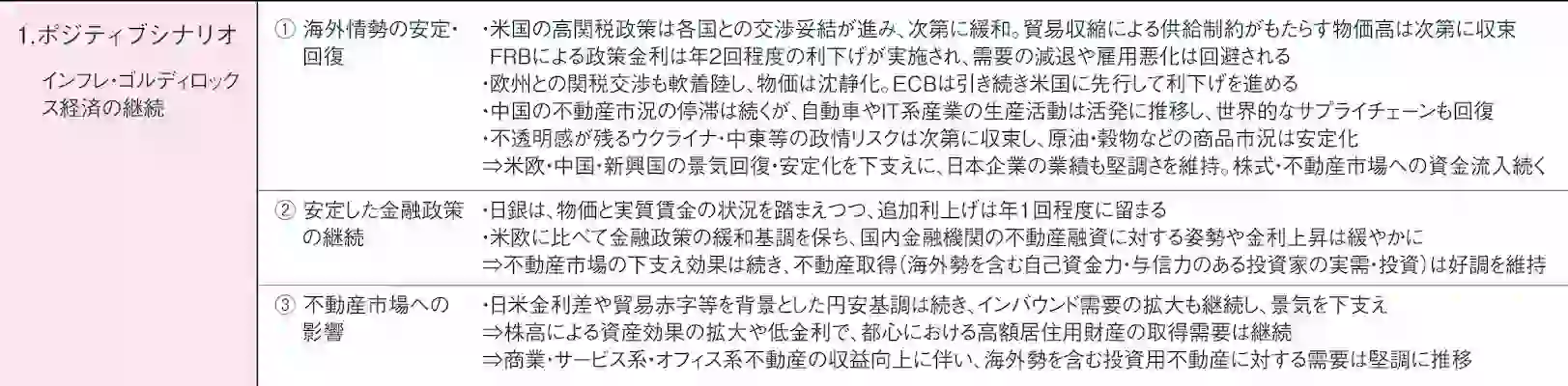

問題は、大統領の政策運営のブレです。状況に応じて発言は日々変化し、金融市場は今年4月の乱高下のように一喜一憂する状況にあります。今後の市場との向き合い方を考える上では、様々な状況に対応できるようシナリオを想定しておくことが重要です 図表10 。ポジティブシナリオでは、米国の政策運営が奏功し物価高は次第に収束。FRBは年2回程度の利下げを行い、景気は軟着陸します。米欧や中国などの景気拡大を支えに日本の企業業績も堅調に推移し、株高による資産効果から都心の不動産需要は堅調さを保ちます。

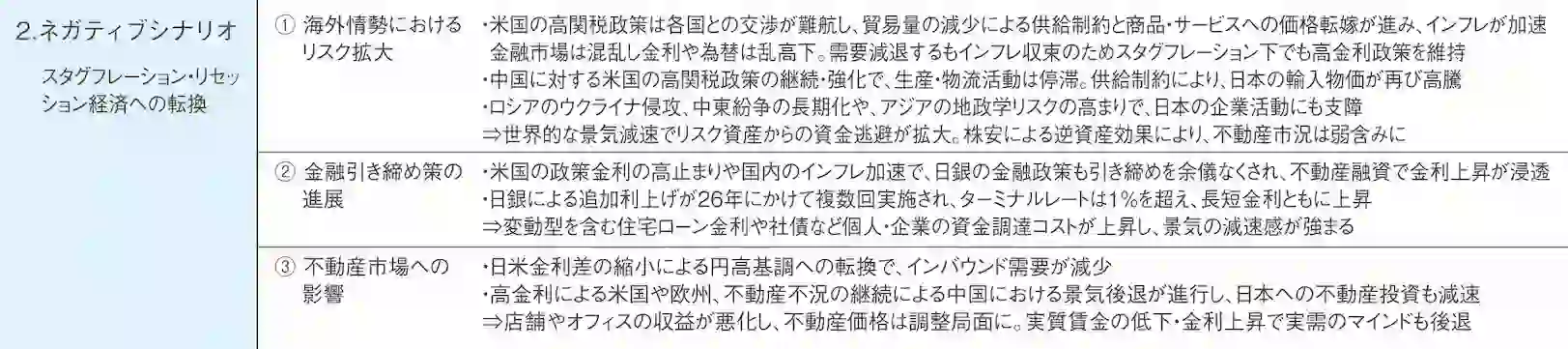

一方、ネガティブシナリオでは関税交渉が米国優位に終わり、高関税による貿易の減少や製品への価格転嫁が進みインフレが加速します。消費者の需要は減退しますが、インフレを抑えるためスタグフレーション下でも米国の金利は高止まり、日銀も利上げを迫られます。景気後退と金利上昇で株価は下落し、日米金利差の縮小による円高でインバウンド需要は減少します。商業用不動産は調整局面に入り、居住用物件の購入マインドも後退が予想されます。ただ、キャッシュリッチな富裕層の取得環境は揺るがず、需要が減退する中で優位な取引が実現する可能性が広がります。不透明な市場環境でネガティブな情報が溢れる現状ですが、やや過熱感のある都心市場を冷静に捉え直す好機かもしれません。刻々と変化する市場を客観的に捉え、顧客の視点で的確な助言ができるコンサルタントの役割は一層高まっていると言えるでしょう。

図表9第2次トランプ政権の主な政策

図表10今後の不動産市場を見通す上でのシナリオ①

図表10今後の不動産市場を見通す上でのシナリオ②

上村 要司

博士(都市科学)、技術士(建設部門/都市及び地方計画)

(株)Geo Laboratory

リアルプランでは、税理士、弁護士をはじめとした各エキスパートとネットワークを形成。

皆様の資産の将来を見据えた資産形成のお手伝いを致しております。

目次