不動産購入時の税金

- 住宅ローン控除

- 住宅ローン控除を受けるための手続き

- 住宅ローン控除適用要件

- 住宅ローン控除の控除額

- 住宅ローンを組まずに認定住宅・ZEH水準住宅を取得した場合の優遇措置について

- 2025年12月31日までの入居

- 買取再販住宅の要件

- 長期優良住宅となる中古住宅

- Q15.土地を先に買い、その後に住宅を建てた場合にはどう扱われる?

- Q16.借り換えた場合は、住宅ローン控除は受けられる?

- Q17.繰上返済した場合の住宅ローン控除の扱いは?

- Q18.住宅ローン返済中に転勤になってしまった場合の住宅ローン控除の扱いは?

- Q19.マイホーム購入の契約をし、引渡前に転勤になったとき、住宅ローン控除は適用できる?

- Q20.住宅ローン控除の確定申告の添付書類に記載する家屋・土地の価格の区分方法は?

- Q21.早目に税金の還付を受けるには?

- Q22.中古住宅の取得と同時に行った増改築工事に関するローンについて住宅ローン控除は受けられる?

- Q23.各種マイホームの特例の要件である「40㎡」又は「50㎡」の意味は?

- 認定低炭素住宅

不動産購入時の税金

住宅ローン控除

確定申告を忘れずに(詳細はこちらから→)

住宅ローン控除とは、個人が住宅の新築もしくは取得又は増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間又は13年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。

なお、住宅ローン控除は、2025年(令和7年)12月31日までに入居した場合に適用されます。

住宅ローン控除を受けるための手続き

給与所得者・自営業者を問わず、控除を受けるものは、入居した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。申告書には土地・建物の全部事項証明書や年末残高証明書などの必要書類を添付して申告します(詳細はこちらから→)。給与所得者は、2年目以後年末調整の際に控除を受けることができます。自営業者は、毎年確定申告の際に他の所得税控除や税額控除をあわせて申告することとなります。

住宅ローン控除適用要件

居住要件 | ① | 2025年(令和7年)12月31日までに入居すること |

|---|---|---|

② | 取得後6ヶ月以内に入居すること | |

③ | その年の12月31日まで引き続き居住していること | |

人的要件 | ① | 住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得又は増改築等をした個人であること |

② | その年の合計所得金額が2,000万円以下であること※ | |

③ | ローン控除を適用した年と前2年及び後3年の計6年の間に、 | |

④ | 入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすること | |

住宅要件 | ① | 主たる住居であること |

② | 家屋の登記床面積が50㎡以上であること※ | |

③ | 家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること | |

④ | 中古住宅の場合 登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であること

| |

借入金要件 | ① | 住宅とその敷地を取得するための借入金であること |

② | 返済期間が10年以上の借入金であること | |

③ | 金融機関等からの借入金であること 銀行・住宅金融支援機構・信用金庫・信用組合・農協・各種公務員共済組合・地方公共団体 |

※合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象。

ただし2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けた新築又は新築後未使用の住宅に限る。

住宅ローン控除の控除額

入居年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 控除率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

借入限度額(最大控除額) | ||||||

新築住宅・ | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円(455万円) | 4,500万円(409.5万円) | 一律 | ||

ZEH水準省エネ住宅※2※4 | 4,500万円(409.5万円) | 3,500万円(318.5万円) | ||||

省エネ基準適合住宅※3※4 | 4,000万円(364万円) | 3,000万円(273万円) | ||||

その他の住宅 | 3,000万円(273万円) | 2,000万円(140万円) | ||||

中古住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 3,000万円(210万円) | ||||

その他の住宅 | 2,000万円(140万円) | |||||

控除期間 | 新築住宅・買取再販住宅※5 | 13年(※1の場合10年) | ||||

中古住宅 | 10年 | |||||

所得要件 | 2,000万円以下 | |||||

床面積要件 | 50㎡以上(2023年(令和5年)までに建築確認の | |||||

※1 2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認を受けた場合においても、登記簿上の建築年月日が2024年(令和6年)6月30日以前であれば適用対象

※2 ZEH水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅(太陽光パネルは不要)

※3 省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

※4 「新築住宅」は取得の日前、「既存住宅」は取得の日前2年以内又は取得の日以後6ヶ月以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限る

※5 一定の要件を満たす買取再販住宅のみが対象(詳細はこちらから→)

<住民税からの控除>

その年分のローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額については、その残額のうち次の控除限度額に達するまでの金額を翌年度分の住民税から減額することができます。

控除期間 | 各年の控除限度額 |

|---|---|

1年目~13年目 | 所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円) |

住宅ローンを組まずに認定住宅・ZEH水準住宅を取得した場合の優遇措置について

居住者が認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)又はZEH水準省エネ住宅に該当するマイホームを新築等し、2023年(令和5年)12月31日までに入居した場合において、下記の要件を満たすときは、次の算式により計算した控除額をその年分の所得税額から控除することができます。またその年分に引ききれない金額は翌年分の所得税の額から控除することができます。住宅ローンを組んでいなくても適用できますが、住宅ローン控除とは選択適用となります。

【 適用要件 】

①その年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること

②認定住宅の新築等をした日から6ヶ月以内に入居していること

③住宅の登記床面積が50㎡以上であること

④住宅の床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住用であること

⑤2以上の住宅を所有している場合には、主として居住している住宅であること

⑥入居年とその前2年及び後3年の計6年間、マイホームを売却した場合などの譲渡所得に関する特例(居住用財産の3,000万円控除等)を適用していないこと

控除額 = 認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(注)(最高650万円) × 10%

(注) 認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額とは、構造の区分にかかわらず1㎡あたりで定められた金額45,300円に、その住宅の床面積(登記床面積)を乗じて計算した金額をいいます。

2025年12月31日までの入居

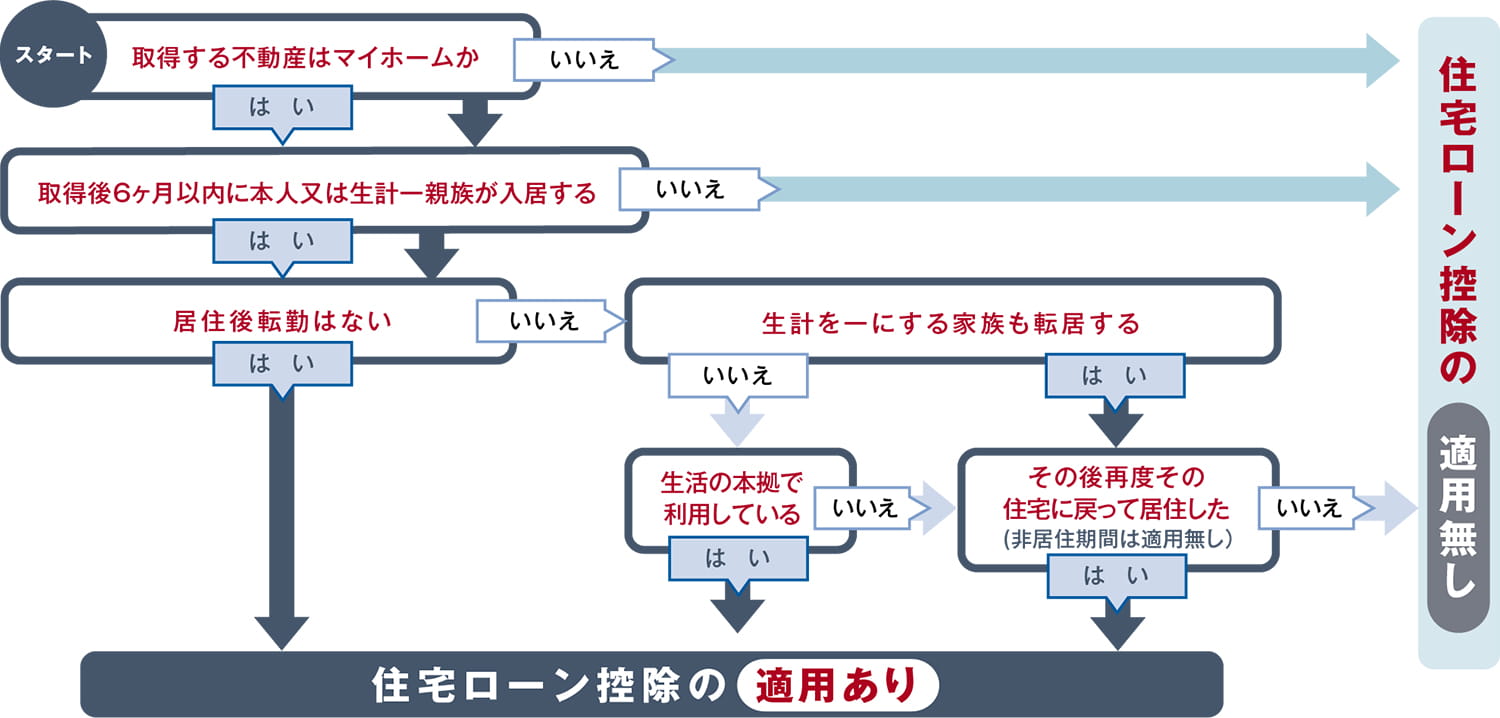

(注1)フローチャートは簡略版となっております。

(注2)2016年(平成28年)4月1日以後に取得する場合には取得日時点で国内に住所(住民票)がなくても「取得後6ヶ月以内に入居する」など一定の要件を満たす場合には控除が受けられるようになりました。

(注3)居住後転勤し、その後再入居して再び控除を受けるためには、転勤前に税務署へ届出が必要です。(詳細はこちらから→)

買取再販住宅の要件

住宅ローン控除にて買取再販住宅としての適用を受けるには、購入する住宅が下記要件を全て満たしていることが必要です。要件を満たしているかは住宅を販売する宅地建物取引業者にご確認ください。

【 住宅の要件 】

-

●1982年1月1日以後に建築された家屋

●一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの

▼耐震基準適合証明書

▼住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3)であるものに限る)

▼既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

【 工事の要件 】

-

▼第1号〜第6号工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること

▼50万円を超える、第4号、第5号、第6号工事のいずれかを行うこと

▼50万円を超える第7号工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

※第1号〜7号工事の詳細な内容については、国土交通省のホームページ等で確認することができます。具体的には「増改築等工事証明書」で確認します。

また、省エネ基準適合住宅やZEH水準省エネ住宅に該当するかどうかは「住宅省エネルギー性能証明書」で確認します。※工事費は税込みの金額です。

長期優良住宅となる中古住宅

中古住宅で長期優良住宅に該当する場合には、他の要件を満たせば住宅ローン控除の限度額が一般の中古住宅よりも大きくなります。長期優良住宅は、建築及び維持保全の計画書を作成し、建築工事着工前に所管行政庁に申請、認定を受けることができる制度のため、原則として新築時に長期優良住宅の認定を受けている必要があります。そのうえで中古物件として購入後に上記適用を受けるためには「認定通知書」の写しや「認定長期優良住宅建築証明書」等を管轄税務署に提出する必要があります。新築時に長期優良住宅の認定を受けていても維持保全の状況や必要な証明書の申請がされていない等で適用とならない場合もあるため、物件の詳細は新築時の販売会社又は建築会社にご確認ください。また申告時の必要書類は税務署等へご確認ください。

A

住宅ローン控除は、住宅取得のためのローンと一体として借入れた返済期間10年以上の土地のローンも対象になります。

ご質問のように土地を先に取得し、その後住宅を建てた場合には、次のような基準のいずれかを満たせば先行して取得した土地のローンも対象になります。

①建築条件付住宅地分譲では、3ヶ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること。

②土地取得から2年以内にこの土地の上にローン付で住宅を取得すること。

なお、金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権が設定されている必要があります。

③土地・建物のための住宅金融支援機構等の借入金で家屋の新築着工後に受領したもの。

④地方公共団体等からの借入金で建築条件が付されているもので新築前に受領した借入金。

A

当初借りた住宅ローンに比べて借入条件が有利なために住宅ローンを借り換えることもあると思いますが、以下の要件を満たす住宅ローンの借り換えであれば、その借り換え後の住宅ローンについても住宅ローン控除を受けることができます。

①新たな住宅ローンが当初の住宅ローンを返済するためのものであることが明らかなこと。※1

②新たな住宅ローンの償還期間が10年以上である等、住宅ローン控除を受けるための要件を満たすものであること。

当初借りたローンについて確定申告を行っていれば新たなローンについて、あらためて届け出を行う必要はありません。なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間(2022年[令和4年]入居の場合10年間)※2であり、借り換えによって延長されることはありません。

※1 全部事項証明書や金銭消費貸借契約書などにより確認できること。(提出の必要はありません)

※2 一定の要件を満たす場合は13年間

A

住宅ローン控除の対象となる借入は「返済期間が10年以上」でなければなりません。繰上返済した結果、最初の返済日から短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年に満たないときは、繰上返済後のローン控除は適用が受けられません。しかしその期間が10年以上であればその年以後もローン控除の適用が受けられます。

A

海外転勤の場合

①家族も海外に行く場合

すでに住宅ローン控除の適用を受けていた人で、住宅ローン控除の適用期間内に再度居住した場合は再適用を受けることができます。そのためには次の期日までに、次の書類を税務署に提出する手続きが必要です。

住宅ローン控除を受けていた者が帰国後に再適用するケース | 住宅に居住した年に出国し、 | |

|---|---|---|

出国前 |

| 手続き不要 |

帰国後 |

|

|

②本人は海外単身赴任し、家族は日本に残る場合、引渡日から6カ月以内に家族が入居し、その後も引き続き入居するのであれば、海外単身赴任している非居住者期間中を含め、住宅ローン控除の適用があります。

国内転勤の場合

この場合も海外転勤者と同様に、居住していない期間は住宅ローン控除の適用が受けられません。手続きも上記と全く同様の手続きを取ることになります。しかし、単身赴任で本人の家族が引き続き居住し、転勤命令等が解消された後には同居すると認められる場合には、引き続き住宅ローン控除の適用があります。

A

原則的に購入した本人が住まなければ適用がない制度です。しかし、本人が住めなかったことに転勤や転地療養その他のやむを得ない事情がある場合、引渡の日から6ヶ月以内に本人の家族が住み、やむを得ない事情が解消した後は本人と家族が同居すると認められる場合には住宅ローン控除の適用はあります。

A

住宅ローン控除を受けるための確定申告の際に添付する住宅借入金等特別控除額の計算明細書において、購入した不動産の取得対価を家屋部分と土地部分に区分して記載する欄があります。土地・建物を一括して取得した場合の取得対価の区分はこちらに記載した方法に基づいて算出します。もし売買契約書に消費税が記載されている場合にはその消費税額から建物価格を逆算する方法で算出します。

A

所得税の確定申告書の受付は、その所得の発生した年の翌年2月16日からで確定申告期限は3月15日です。

ただし、住宅ローン控除等による還付の申告については、還付を受ける所得の発生した年の翌年であれば2月15日以前でも受け付けてくれます。通常、還付申告した際に還付金を受け取れるのは約1ヶ月後(目安)となりますので、なるべく早い時期に還付を受けたいと考えている方は、お早めの申告書の提出をおすすめします。なお、e-Taxにより申告手続を行った場合、通常よりも早く、約3週間程度で還付金を受け取ることができます。※詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

また、税務署に出向いて還付申告のための申告書の記載の仕方を詳しく教わりたい方は、事前予約が必要となる場合がありますので所轄税務署にお問い合わせください。

A

●中古マンションを2,500万円で購入…住宅ローン1,500万円(当初借入額)

●500万円のリフォーム…リフォームローン500万円※1(当初借入額)

【居住開始年の住宅ローン控除額計算例】

年末ローン残高 : 住宅ローン…1,400万円 リフォームローン…400万円

住宅ローン控除額

①購入分

1,400万円<2,000万円(個人から購入した場合のローン控除限度額)

1,400万円× 0.7%=98,000円

②リフォーム分

400万円<2,000万円ー1,400万円=600万円(リフォームローン控除限度額)

400万円× 0.7%=28,000円

③ ①+②=126,000円<14万円※2

126,000円

※1 住宅ローン控除の対象となるリフォームは、床・階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事等となります。(増改築等工事証明書が発行される工事)

※2 購入分とリフォーム分のローン控除を重複適用する場合は、最も高い控除限度額(2,000万円×0.7%)が限度となります。

A

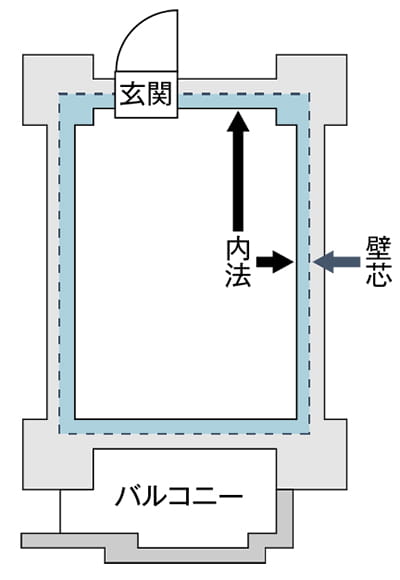

専有面積と登記床面積

分譲マンション等の区分所有建物ではパンフレット等に記載されている専有面積と登記簿上の面積(登記床面積)は異なります。パンフレットの専有面積は壁の中心(壁芯)を基に計算をしますが、登記床面積は内法(うちのり)によって計算をします。従って登記床面積はパンフレット上の専有面積より少ないことになります。

各種税法上のマイホームの特例は登記床面積で判断します。専有面積40㎡又は50㎡をわずかに上回っているマンションは要注意です。登記床面積が40㎡未満又は50㎡未満の場合があります。

床面積(延床面積と課税床面積)

各種不動産の税金には軽減の特例が設けられており、この特例を受けられる一定の条件の一つとして床面積基準がありますが、ここで言う床面積とは延床面積のことです。戸建やマンションのメゾネットタイプの場合には各階の床面積(登記床面積)を合計したものが延床面積です。

一方マンションの固定資産税・不動産取得税上の床面積は共有部分を加算した床面積を課税床面積として税額を求めます。この明細は固定資産税評価証明書により知ることができます。

認定低炭素住宅

認定低炭素住宅とは都市の低炭素化の促進に関する法律(地球温暖化を抑制するため都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的とした法律)に基づき、同法の認定基準を満たした低炭素建築物として新築等されたものをいいます。認定低炭素住宅に該当すると住宅ローン控除を受ける際の住宅ローンの残高上限が増額されたり、登録免許税の税率が低くなるなど税制上の恩恵が受けられます。

監修

東京シティ税理士事務所