税金のQ&A

不動産を売却するときの税金Q&A

譲渡所得の計算方法(取得税・譲渡費用)

- A

一括購入した場合の土地と建物の価格の区分方法については、税法上、特別の規定はありません。合理的に区分されていれば認められます。具体的な区分方法としては、次のような方法が考えられます。もし①で計算が可能な場合には①で計算するのが最も合理的な方法になります。

- A

- A

譲渡所得計算上の取得費は、実額計算か概算取得費(譲渡収入金額×5%)とされています。実額計算は購入時の契約書等により証明できます。しかし、契約書類等を紛失してしまった場合、すべて概算取得費(譲渡収入金額×5%)で計算するというわけでもありません。契約書以外の証明資料により、客観的にみて相当の根拠があると認められる場合は、実額計算で申告することができます。

下記①~⑧のような証明書類をできるだけ用意して、“購入の契約書類等を紛失した理由”“購入当時の状況”“証明書類等から取得費を計算した根拠”を記載した書面を税務署に提出します。その内容に信ぴょう性があると認められると、その申告は認められます。 【証明資料】

- ①購入先、建築の請負業者に売買契約書等の証明資料が保存されていればその資料

- ②分譲した不動産業者の、分譲当時の価格が記載されているパンフレット等

- ③マンション等の管理組合に保存されている分譲時の資料

- ④当該マンション・分譲地の類似物件を所有する者が持っている分譲時の契約書等

- ⑤購入代金として支払った金額が記載されている通帳等

- ⑥住宅ローンの入金、住宅ローンの支払いがある通帳等

- ⑦住宅ローンの金銭消費貸借契約書、ローンの償還表等

- ⑧乙欄に抵当権の設定金額(借入金の金額)の記載がある登記事項証明書

さらに土地・建物購入時の状況が以下のような条件を満たしている必要があります。

【状況説明】

- 確実に金銭で購入又は建築したことが推定されること

- 第三者間の取引であり、取引価格又は建築価額に特別な調整要因がないと推定されること

- 交換の特例や買換えの特例等による取得でないこと(特例適用の有無は税務署に確認可能)

- 土地の場合、購入当時に市場性のある土地であると推定されること

- 土地の価格を市街地価格指数で推定する場合、そのデータが適切であると思われる地域であること

上記のような証明資料と購入時の状況を証明する書類に加え、下記データにより当時の土地、建築価額を推定し、検証します。但し、これらの指数は、あくまで購入当時の価額推定のためのデータで、個々の土地・建物価額を直接証明する数字ではありません。

【客観的データ】

- (イ)土地

一般財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」をもとにして、土地の売却価格に指数の割合を乗ずることにより購入当時の価格を推定する方法です。

- (ロ)建物

「建物の標準的な建築価額表」(国土交通省のデータをもとに国税庁が作成)をもとにして、購入当時の建築価額を推定する方法です。

- A

- A

相続又は遺贈により取得した財産に相続税がかかる場合で、その相続財産を相続開始があった日の翌日から、相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過するまでの間に譲渡した場合、取得費に次の算式により計算した金額を加算することができます。

●譲渡所得

総収入金額 - (取得費 + 相続税の取得費加算額 + 譲渡費用)

●取得費に加算される相続税額の計算※

相続税額 × 譲渡した土地等にかかる相続税評価額相続税額にかかる課税価格

※加算額はこの規定の適用前の譲渡益を限度とする

- A

- A

不動産の取得の日・譲渡の日は原則引き渡しの日ですが、契約の日をもって判断しても良いことになっています。但し新築の場合は引き渡しの日だけのため、この場合の取得日は2020年(令和2年)9月30日だけとなります。譲渡の日は契約日の2025年(令和7年)10月15日でも引き渡し日の2026年(令和8年)1月31日いずれの日でも良いことになります。この場合引き渡しの日を譲渡の日とすることで長期譲渡所得となります。

- A

- A

確定申告は所得があり納税がある方がしなければなりません。しかし土地・建物の譲渡損がある方で「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などの特例の適用がある方以外の方は、所得も納税する税金もないため確定申告をする必要はありません。実は税務署には、登記簿上の動きや不動産会社の資料箋から、土地・建物の取引があった事実が報告されています。しかし、税務署ではこの不動産取引が譲渡利益なのか譲渡損なのかは把握できません。そのため税務署では、譲渡利益がある確定申告をした方以外の方にその不動産取引が本当に譲渡損なのか、書面や面談で報告を求めることになります。このようなわずらわしさを避けるためには、譲渡損で確定申告の必要のない方でも「譲渡所得の内訳書」を記載して確定申告期限まで税務署に提出しておきましょう。それによって税務署からの問い合わせに答えなければならないわずらわしさが解消します。

- A

譲渡所得の計算方法(3,000万円特別控除の利用例)

- A

マイホームを特殊関係者に対して譲渡した場合、その譲渡所得について3,000万円特別控除の特例等の適用はありません。

特殊関係者の範囲は次のとおりです。

- ①その個人の配偶者及び直系血族

- ②その個人の親族(①の者を除く、以下同じ)でその個人と生計を一にしているもの及びその個人の親族でその譲渡にかかる家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの

- ③その個人とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの

- ④①から③に掲げる者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

- ⑤その個人、その個人の①及び②に掲げる親族、その個人の使用人もしくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係る③及び④に掲げる者がその発行済株式等の50%超を有する同族会社その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他会社以外の法人

なお、特殊関係者等に該当するかどうかの判定は、②を除き、居住用財産を譲渡した時点で判定することになります。

質問の「弟」は、②の親族ではありますが、「その個人と生計を一にしている」ことも「譲渡がされた後その個人とその家屋に居住する」こともありません。従って、売却先が弟でも居住用の特例は受けられます。

- A

- A

所有者が居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した場合はケーススタディのとおりですが、それを超えて売却した場合は以下の要件をすべて満たした場合に特例を受けることができます。

- ①従来その家屋の所有者として居住していたこと

- ②所有者が居住の用に供さなくなった日以後引き続き生計を一にする親族の居住の用に供している家屋であること

- ③生計を一にする親族の居住の用に供さなくなった日から1年以内に譲渡すること

- ④その家屋を居住の用に供さなくなった日以後において、他の居住用財産の譲渡所得について「3,000万円特別控除」「10年超所有軽減税率の特例」「特定居住用財産の買換え特例」の適用を受けていないこと

- ⑤現在生活の拠点として利用している家屋が自己の所有する家屋でないこと

(注) 確定申告の際に譲渡者の戸籍の附票の写し、譲渡物件に居住していた生計を一にする親族の住民票、譲渡した家屋と現在生活の拠点として居住している家屋の全部事項証明書(登記簿謄本)の提出が必要となります。

- A

- A

所得控除のうち配偶者控除(配偶者の所得・年齢に応じ最高48万円の控除)及び配偶者特別控除(配偶者の所得に応じ最高38万円の控除)は、その人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。また、基礎控除は合計所得金額が2,350万円以下の場合は58万円(合計所得金額が850万円以下の場合は、5万円~37万円上乗せ)ですが、2,350万円を超えると控除額は段階的に引き下げられ、2,500万円超の場合は0円となります。

この合計所得金額は、3,000万円特別控除前の譲渡所得と他の所得の合計額で判定します。

従って、仮に居住用の3,000万円特別控除で譲渡所得がなくても、合計所得金額により、これらの所得控除が受けられなくなる場合があります。

- A

居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除

- A

注意点は以下のようになります。

上記ケースの場合、5年目から住宅ローン控除が適用できることになります。売却した年から4年目までは課税所得がゼロとなってしまい、所得税が発生しないので税額控除としての住宅ローン控除は適用できなくなります。例えば住宅ローン控除について控除期間を10年として選択した場合、売却した年と同じ年に買換え資産を取得(入居)したとすると、1年目が起算点とはなりますが、4年間は初年度の損益通算と2年目から4年目の繰越控除をした結果、所得がゼロとなって適用できないことになるので、実際に適用される期間は6年間ということになります。

- A

土地等の2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円特別控除

- A

マンションであっても敷地権部分については、適用は可能です。

- A

- A

1,000万円控除は、土地の用途は問われません。空き地や投資用マンション、セカンドハウスでも対象となります。

- A

- A

共有の場合は、共有者につき1人ずつ譲渡益から1,000万円までの控除が可能です。

- A

- A

同一年中に複数の土地を売却した場合、マイホームについて居住用3,000万円控除を、他の土地について1,000万円控除を適用することは可能です。

※同一年中に複数の種類の特別控除を適用するときは、合計で5,000万円までが控除の限度となります。

- A

- A

1,000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能です。

- A

- A

各々の売却において1,000万円控除の適用が可能です。

- A

空き家の3,000万円特別控除

- A

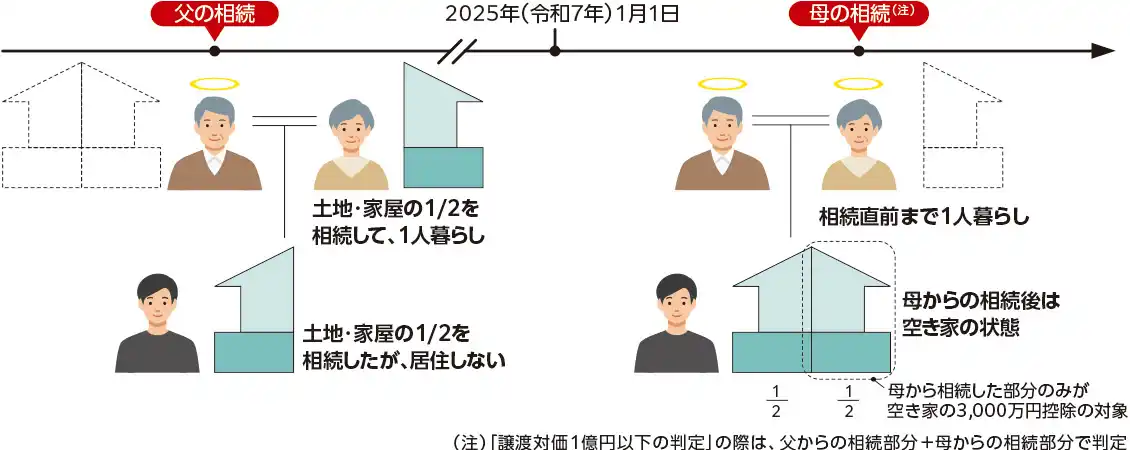

母から相続した2分の1のみが空き家の3,000万円控除の対象です。

以前より家屋・敷地の一部を所有している場合

- A

特定住居用財産の買替え特例について

- A

同一年中に相続物件とマイホームを売却して二つの特例制度を併用することは可能です。

但し、限度額は両者の限度額の合計6,000万円ではなく3,000万円になります。

- A

- A

相続税を支払った場合、相続の申告期限の翌日から3年以内に相続物件を譲渡すると相続税額のうち、一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる特例制度があります。但し、空き家の3,000万円特別控除との併用は出来ませんので、選択適用になります

- A

- A

「譲渡対価が1億円以下」の要件については、その共有持分を共に譲渡する場合は、共有者ごとの持分に応じた金額ではなく、売却物件の全体の譲渡対価で判定します。同様に、店舗兼住宅全体を売却した場合、譲渡対価のうち居住部分に対応する部分で判定するのではく、店舗兼住宅全体の譲渡対価で判定することになります。また固定資産税精算金も譲渡対価に含まれますので注意が必要です。

- A

- A

2人の場合、適用対象者ごとに3,000万円まで、3人の場合、適用対象者ごとに2,000万円までの適用が可能です。

合計で考えた場合、2人では最大で3,000万円 × 2 = 6,000万円、3人では最大で2,000万円 × 3 = 6,000万円相当の控除が可能です。

- A

- A

以下特例を受けるための要件(1)及び(2)を満たした場合には小規模宅地の評価減の特例を適用することができます。

※次のいずれかに該当する相続人は適用できません。

- ①相続開始前3年以内に、その相続人の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

- ②相続開始時において、相続人の住んでいる家屋を過去に所有していたことがある者

- A

- A

下記の特例が考えられます。

(◎・・・通常の3,000万円特別控除の適用、●・・・空き家の3,000万円特別控除の適用)

①相続開始前に売却した場合

自宅

◎

老人ホーム利用

生活の本拠は自宅

◎

生活の本拠として利用

入所してから3年を経過する日の年末までに譲渡した場合

◎

入所してから3年を経過する日の年末を超えて譲渡した場合

×

②相続開始後に売却した場合

被相続人の自宅

相続等で取得した

同居親族あり相続等で取得した

同居親族が売却◎

被相続人

一人暮らし相続等で取得した

相続人が売却空き家の3,000万円特別控除の要件満たす場合

●

被相続人が老人ホームを

利用していた生活の本拠

は自宅空き家の3,000万円特別控除の要件満たさない場合

×

生活の本拠

は老人ホーム※実際の適用に当たっては、個々の事情を検討する必要があります。

- A

相続・遺贈または贈与により取得した不動産の取得費・取得時間

- A

離婚に伴う財産分与により不動産の所有権が移転したときは、財産分与時に時価で不動産を取得したものと扱われます。

そのため、相続や贈与により取得したときとは異なり、元夫の取得時期と取得費は元妻へ引き継がれません。

ご質問の場合の課税関係は以下のようになります。 - ①所有期間 … 2021年(令和3年)が取得時期になり、売却までの所有期間が5年以下で短期譲渡所得

- ②取得費 … 財産分与時のマンションの時価※から、売却までの建物の減価償却費を控除した残額

※時価は財産分与があったときのマンションの実勢価格が原則です。

- A

3,000万円特別控除の利用例

- A

今回売却したマイホームの取得費は、「特定居住用財産の買換え特例」を適用して1994年(平成6年)に売却した旧マイホームの取得費を引き継ぎます(取得時期は買換えをした1995年[平成7年])。従って、譲渡所得の計算の際には、今回売却したマイホームの実際の購入価額(1億円)を使用することができず、売却額×5%(概算取得費)となります。1986年(昭和61年)~1995年(平成7年)までの期間と2006年(平成18年)~2007年(平成19年)の不動産が高くなった時期は買換え特例の利用が多い時期ですので当時の申告書等の資料で確認してください。また、買換えから売却までの所有期間が5年未満であれば短期譲渡所得となり、税率は39.63%が課されます。特に注意が必要です。

- A

※本サイトは2025年(令和7年)1月1日に施行されている法令及び2025年(令和7年)2月4日に国会に提出された法案に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。

監修

東京シティ税理士事務所