不動産購入時の注意点は?資金計画から物件選び、契約書の確認事項を解説

目次

不動産購入後に「失敗した…」と後悔したくないですよね。

しかし資金計画・災害リスク・物件選び・契約など、さまざまな場面で失敗し、後悔している方が多いといわれています。

初心者がやってしまいがちな失敗は、パターンが決まっている場合が多く、注意点を押さえれば防ぐことができるでしょう。

本記事では、不動産購入における注意点を説明します。

後悔しない不動産購入のために、ぜひチェックしてみてください。

資金計画に関する注意点

不動産購入に必要なものは、物件や土地の資金だけではありません。

思わぬ初期費用に資金計画が狂ってしまわないように注意しましょう。

初期費用はどれくらい必要?

不動産購入にかかる初期費用は、新築物件で物件価格の3~7%、中古物件で6~10%かかるといわれています。

主な初期費用は税金・各種手数料・頭金・保険料・手付金などです。

家具を新調する場合の家具代、引っ越し代も必要に応じてかかります。

中古物件はリフォーム費用も想定

中古物件を安くご購入になり、リフォームするという選択肢があります。

この場合、当然リフォーム費用も初期費用として計算しておかなければなりません。

リフォームによって税金が優遇される場合もありますので、資金計画を立てる上で、チェックしておきましょう。

費用はリフォーム内容によって変わります。

三井のリハウスでは予算・目的に応じたリフォームの相談を承っていますので、ぜひチェックしてみてください。

仲介手数料

初期費用で大きな割合を占めるのが仲介手数料です。

不動産業者を仲介して不動産をご購入になる場合は、仲介手数料が必要となります。

仲介手数料の上限額は「販売価格×3%+6万円」で算出できます。(販売価格400万円以上の不動産の場合)

不動産業者を仲介せず、売主様から直接ご購入できる「売主物件」の場合、仲介手数料はかかりません。

しかし売主物件は選択肢が少なく、不動産業者の中立なアドバイスを受けることができないというデメリットがあります。

災害リスクに関する注意点

東日本大震災や令和元年台風といった災害は記憶に新しいことでしょう。

災害大国日本において、災害リスクも不動産購入時に注意する必要があります。

地震・津波・台風・大雪といった災害そのものは人の力でコントロールすることはできません。しかし災害への備えをしておくことで、被害を最小限に留めることができます。

災害リスクに関する注意点を見ていきましょう。

ハザードマップを活用しよう

ハザードマップとは、さまざまな自然災害のリスクを可視化した地図です。

ハザードマップを見ることで、河川の氾濫・地盤被害(液状化や地すべり)・避難場所への移動しやすさ・火災の際の延焼危険度などを知ることができます。

各自治体ホームページより確認できます。万が一の備えとして、事前に確認しておきましょう。

耐震強度

地震への備えとして、不動産の耐震強度を確認しておきましょう。

耐震強度を確認する方法は「築年数から調べる方法」と「耐震診断で調べる方法」の2通りあります。

耐震強度は住宅ローン減税の条件にもなっていますので、あらかじめチェックしましょう。

築年数から調べる

1981年6月1日以降に建築確認された不動産は、新耐震基準に沿って建築されています。

新耐震基準は震度6~7の揺れに耐えられることが基準です。

耐震診断で調べる

耐震診断とは、不動産の地震への耐久性を調べることです。

日本建築防災協会ホームページ「誰でもできるわが家の耐震診断」で、簡単にセルフチェックすることができます。

より信頼性の高い診断をしたい場合には、耐震診断資格者へ依頼しましょう。

中古マンション選びの注意点

中古マンションは、新築と比べて価格が安く、選択肢が豊富なところがメリットです。

しかし注意点として、前入居者が売却に踏み切った理由にも目を向ける必要があります。

中古マンション選びの注意点を見ていきましょう。

日当たり

一般的に人気が高い部屋は「南向き>東向き>西向き>北向き」とされています。

日当たりのよい部屋は昼間照明が不要のため、秋冬の暖房代を節約することができますが、物件自体の価格も高くなりがちです。

直射日光や暑さが苦手な方は、あえて北向きの部屋を希望するのもいいかもしれません。

東向きの部屋は午前中の日当たりがよく、西向きの部屋は午後の日当たりがよくなります。

自分の生活パターンに合った日当たりの部屋を選んでいきましょう。

周辺環境

不動産の良し悪しは周辺環境にも左右されます。

買い物の利便性・治安・交通環境・教育機関など、実際に生活することを想定し、チェックしていきましょう。

特に治安は時間帯によって変化しますので、昼夜ともに確認する必要があります。

契約に関する注意点

不動産をご購入になる際は、売主様と買主様の間で契約が行われます。

契約内容をよく読まなかったり、あいまいな部分があったりすると、後々トラブルに繋がってしまいます。

不動産は非常に大きな金額の契約になるので、注意点をしっかり押さえていきましょう。

重要事項説明書

重要事項説明とは、不動産契約前に行われる不動産に関する説明のことです。

重要事項説明書に記載されている内容は、大きく「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」に分けられます。

特に契約解除に関する項目は、しっかりと目を通して理解しておきましょう。

住宅ローンの審査が通らない時、不慮の事態で不動産購入を断念する場合は、契約解除をしなければなりません。

契約解除に関する項目にあいまいな表現があると、トラブルに繋がる可能性もあります。

重要事項説明書はコピーをもらうことができますので、しっかりと読み込んでから契約に臨みましょう。

瑕疵担保責任

瑕疵(かし)とは、雨漏りやシロアリによる被害といった不動産の欠陥であり、契約後に瑕疵が発覚した場合の責任の所在を明らかにするのが瑕疵担保責任です。

主な瑕疵には以下の3種類があります。

物理的瑕疵

雨漏り、シロアリ被害、不十分な耐震強度、土壌汚染、地中障害物、など

心理的瑕疵

事故物件、近くに嫌悪施設や暴力団事務所がある、など

環境瑕疵

近隣に騒音、異臭、振動、日光遮断の原因がある、など

ただし瑕疵担保責任の期間は、新築物件と中古物件では異なるため注意しましょう。

新築の場合、瑕疵担保責任の期間は引き渡しの日から10年間と義務付けられています。

中古の場合は、売主様が不動産業者か個人かによって期間が異なります。売主様が不動産業者の物件は引き渡しから最低でも2年間、個人の場合は1~3か月程度になるケースが一般的です。

三井のリハウスでは、引渡し後最大2年間建物の不具合を負担するサービス「360°サポート」がございます。

不動産契約は解除が難しい?

不動産契約は金額も非常に大きく、一度契約をすると原則として自分の都合だけで契約解除をすることはできません。

それでも何らかの事情で契約解除をしたい場合は違約金を支払ったり、手付金を放棄したりする必要があります。

違約金は原則的に当事者が自由に決めることができ、売買代金の10~20%が相場です。

住宅ローン審査が通らなかった場合の契約解除は「融資特約あり」として、具体的に条件を契約書に記載することで違約金を回避できます。

不測の事態も想定して契約書を確認しましょう。

不動産の専門用語を知っておこう!

不動産の情報収集をしていると、多くの専門用語を目にします。

すべての専門用語を覚える必要はありませんが、主な専門用語は覚えておくと情報収集をスムーズに進めることができますので、確認しておきましょう。

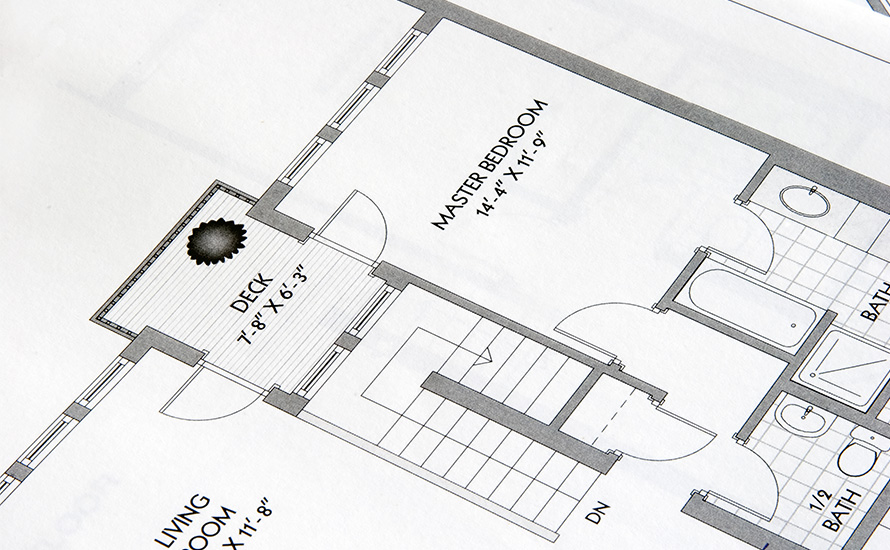

間取りの用語

間取りに関する主な用語は以下です。

LDK

それぞれ「L=リビング」「D=ダイニング」「K=キッチン」を指します。

居間と食事スペースと台所が一体になった空間がある場合にLDKと表記されます。

SR

サービスルームを指します。

採光や換気の基準を満たしておらず、居室に認められない空間のことです。

UB

ユニットバスを指します。

お風呂とトイレが一体となった空間がある場合にUBと表記されます。

WCLまたはWIC

ウォーク・イン・クローゼットを指します。

通常のクローゼットとの違いは、歩いて入れる広さがあることです。

SCLまたはSIC

シューズ・イン・クローゼットを指します。

靴を履いたまま入れる収納スペースであり、アウトドアアイテムや自転車などを置くことができます。

建築構造の用語

建築構造に関する主な用語は以下です。

W造

木造を指します。

日本の不動産の基本となっています。

RC造

鉄筋コンクリート造を指します。

鉄筋とコンクリートを合わせることで互いの弱点を補強しあっています。

SRC造

鉄骨鉄筋コンクリート造を指します。

RC造の強度に加えて鉄骨の粘り強さを兼ね備えています。

S造

鉄骨造を指します。

RC、SRCよりも軽くてしなやかなことが特徴です。

ここに挙げたもの以外にも、ご自身で不動産や不動産用語の知識を持つことは、トラブルや失敗を回避するのに役立ちます。他人任せにせず、積極的に知識を深めることをおすすめします。

まとめ:不動産は大きな買い物なので、後悔しないように注意点をしっかりチェックしておこう!

今回は不動産購入に関する注意点を説明しました。

特に契約に関しての不明な点は、弁護士などの専門家の力も借りて理解を深めましょう。

不動産は人生最大の買い物になる方もいらっしゃるでしょう。慎重になりすぎるくらいで丁度よいかもしれません。

後悔しないように、今回挙げた注意点をぜひ確認してくださいね。