賃貸の退去費用はいくら?相場や払わなくてよいもの、払えない場合の対処法を解説

賃貸物件にかかる退去費用の相場は、部屋の広さや状態によって変わります。この記事では、賃貸物件からの退去を検討しており、発生する費用を知りたい方に向けて、原状回復義務や退去費用が高額で払えない場合の対処法などについて詳しく解説します。

目次

賃貸物件の退去費用とは?

賃貸物件の退去費用とは一般的に、原状回復のためにかかる設備の修繕費用やハウスクリーニング費用などを指します。借主が入居期間中に付けてしまった汚れや傷は、全て自費負担する必要はなく、一部は貸主側が負担するよう定められているケースもあります。

退去費用をめぐるトラブルは多く、消費者庁の調べによると、2023年4月から12月までに寄せられた消費生活相談のうち、不動産賃借は全体で2番目に多い29,339件(※1)です。特に、解約時に高額な違約金や修理代金を請求されたという退去費用に関する相談が多くなっています。

この記事では、賃貸物件の退去費用の相場を、間取りや補修箇所ごとにご紹介するとともに、退去費用の抑え方や高額請求への対処法についても詳しくお伝えします。ぜひ参考にしてみてください。

賃貸の原状回復費用を負担するのは借主

借主(入居者)には、「原状回復義務」が課せられています。原状回復義務とは、賃貸物件の退去時に、借主の行動が原因で発生した損耗や損害を、借主の責任で修繕し補償しなければならないという義務です。故意・過失にかかわらず、借主が付けた傷や汚れは、たとえ不注意によるものでも、原則として借主が費用を負担して復旧しなければならないとされています。

費用負担の範囲は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづいて決められています。基本的な負担区分は以下の通りです。

| 借主負担 | 借主の故意・過失による損傷分の原状回復費用 |

|---|---|

| 貸主負担 | 経年劣化・通常損耗による損傷分の原状回復費用 |

借主が負担する退去費用は、原状回復費用の合計から貸主の負担となる費用を差し引いた額です。上記の通り、経年劣化や通常損耗による損害分の原状回復費用は貸主の負担となり、これらの修繕やクリーニングにかかる費用を借主が負担する必要はありません。以下で、原状回復費用の負担区分について詳しく解説します。

原状回復費用における借主の負担区分

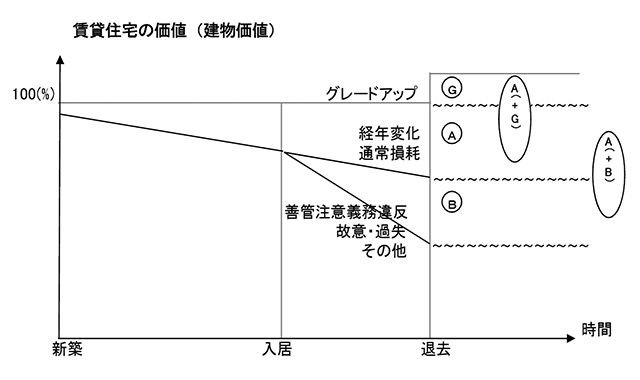

貸主は経年劣化と通常損耗による損傷分の原状回復費用を、借主は自身の故意または過失による損傷分の原状回復費用を支払います。貸主・借主どちらが支払うかは「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづいて原則4つに区分されており、以下のような考え方によって判断されます。

| 区分 | 内容 | 負担 |

|---|---|---|

| A | 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの | 貸主 |

| B | 通常の使用による汚損とはいい難いと考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの) | 借主 |

| A(+B) | 基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの | 借主 |

| A(+G) | 基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素(グレードアップ・改良など)が含まれているもの | 貸主 |

(※2)

以下のグラフは、先ほどの表の内容を表したものです。

(※2)「国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」より引用

経年劣化と通常損耗は払わなくてよい

経年劣化と通常損耗による損傷の原状回復費用については、借主ではなく貸主側が負担しなければなりません。経年劣化とは、時間の経過に伴って品質が下がることです。一方、通常損耗とは、日常生活で発生した汚れや傷などのことを指します。以下にそれぞれの具体的な例をまとめたので参考にしてみてください。

| 経年劣化の例 | ・日照により変色したクロスや床 ・壁に貼ったポスターや絵画の跡 ・浴槽の黄ばみ ・機器の寿命による設備機器の故障 |

|---|---|

| 通常損耗の例 | ・壁等の画びょうの穴 ・家具を置くことでできる設置跡 ・テレビや冷蔵庫裏の電気跡 ・自然災害によるガラスの破損 |

過失と故意は払わなければならない

過失や故意による損傷の原状回復費用は、退去の際に借主が支払わなければなりません。過失や故意による損傷の例は以下の通りです。

・食べ物や飲み物をこぼしたときにできた床・畳のシミ

・ものを落としてできたフローリングの傷

・子どもの落書き

・ペットが付けた汚れ

・タバコによる臭いや壁の黄ばみ

・鍵紛失の際の交換費用

これらは、意図していなくても、過失や故意による損害とされます。仮にこれらの損害を加えてしまった場合は速やかに貸主に報告し、適切に対応しましょう。

特約によって決められた費用も含まれる

賃貸借契約時に、その契約のみに適用される特約が決められている場合もあります。現在、上記のガイドラインでは貸主負担とされる費用項目についても、特約により借主の負担と決められているケースもあります。

また、入居時に既に耐用年数を超えていた設備でも、借主の過失や故意で破損・損傷してしまうと修繕費用を請求される場合があります。耐用年数に関係なく、借りているものは大切に使いましょう。

借主が払わなければならない賃貸の退去費用

ここまでをまとめると、借主が負担する退去費用は、以下の通りです。

借主が負担する退去費用=原状回復費用の合計+特約によって定められた費用−経年劣化・通常損耗による回復費用

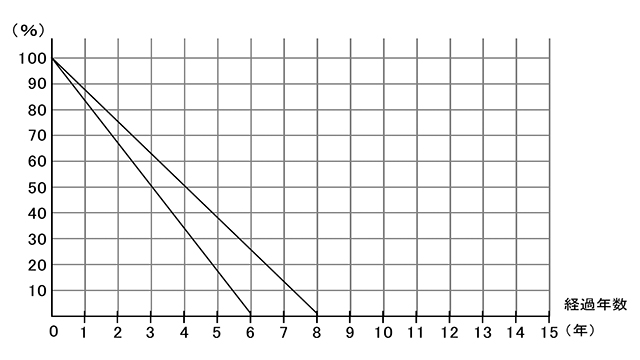

また、原状回復費用の負担割合については、耐用年数と経過年数が考慮されます。たとえば、壁紙の耐用年数は6年です。壁紙を張り替えたばかりの状態で入居を開始し、3年間住んでいた場合、退去時の修繕費用の借主負担分は、経過年数を考慮すると50%です。

退去費用の相場

退去費用の相場は、部屋の広さや居住年数、補修箇所によって異なります。たとえば、面積が広く部屋数の多い物件は、退去費用が高くなる傾向がありますが、これらの要素だけで退去費用が決まるわけではありません。また、長期的な居住で生じる傷や汚れは経年劣化・通常損耗と見なされ、先述した通り費用は貸主が負担します。

明確なのは、補修や清掃が必要になるほど退去費用が高くなるということです。賃貸物件に住む際はできるだけ傷を付けないように注意し、定期的な清掃を怠らないようにしましょう。

敷金と退去費用

賃貸の退去時にかかる原状回復費用は、入居時に貸主へ支払った敷金から差し引かれます。原状回復費用が敷金よりも高額の場合は退去時に追加の支払いが必要となり、敷金の範囲内であれば差額分は返還されます。計算式に表すと以下の通りです。

敷金の残金=敷金−原状回復費用

2020年4月1日に施行された民法でも、経年劣化と通常損耗による損傷は原状回復義務に含まれないことが明文化されました。つまり、賃料の未払いや借主の故意または過失による損傷がなく、特約の定めがないなどの場合には、敷金は返還されます。

敷金なしの場合

入居時に敷金を支払っていない物件では、原状回復費用の借主負担分は、そのままの額が退去時に請求される場合があるため、注意が必要です。契約内容にもよりますが、入居時に退去時のハウスクリーニング代が設定されていることもあります。

高額請求の可能性がある条件とは

退去費用は、自分が思っていた以上に高額になってしまう場合があります。たとえば、ペットによる傷や汚れ、タバコのヤニによる汚れや臭いなどがあると、高額請求のリスクが高まります。

ペットを飼っている場合には傷や汚れが付きやすいため、あらかじめ賃料の1か月~2か月分の敷金を支払い、退去時の修繕費用に充てられるケースがあります。

また、タバコのヤニによってクロスの張り替えが必要な場合、請求費用が高額になる恐れがあるため、室内での喫煙には注意しましょう。

賃貸の退去費用が払えないときの対処法

提示された退去費用が高過ぎて払えない場合でも、踏み倒してはいけません。連帯保証人や緊急連絡先の人へ請求が届いたり、訴えられてしまったりする恐れがあります。退去費用を払えないときの対処法は以下の通りです。

・国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と賃貸借契約書を確認する

・貸主(大家さん)や管理会社に相談する

・消費生活センター(消費者ホットライン)に相談する

・弁護士をはじめとする専門家に相談する

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と賃貸借契約書を確認する

請求された退去費用が、ガイドラインで「貸主負担が適当」とされている場合、ガイドラインを根拠として交渉できます。賃貸借契約書に記載されていない内容については、ガイドラインに従うのが一般的です。しかし、賃貸借契約書で借主負担の特約が結ばれている場合は、借主が原状回復費用を負担しなければなりません。

ガイドラインと契約書をよく確認したうえ、冷静な姿勢で退去費用に関する交渉に臨みましょう。

貸主(大家さん)や管理会社に相談する

ガイドラインや賃貸借契約書の内容と、請求された退去費用を照らし合わせたうえで、貸主や管理会社に金額の交渉をしてみましょう。管理会社の担当者は専門的な知識を持っているため、より正確な退去費用を示してくれる場合があります。

消費生活センター(消費者ホットライン)に相談する

貸主や管理会社と交渉しても退去費用の請求額に納得がいかなければ、公的な相談窓口を利用するのがよいでしょう。消費生活センター(消費者ホットライン)は、無料相談サービスを提供しています。消費生活センターは各自治体に設けられており、局番なしの188の番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます。

弁護士をはじめとする専門家に相談する

上記のような対処をしても問題が解決しない場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、法的措置を取ることも選択肢の1つです。この場合、民事調停や裁判でトラブルの解決を図ります。

民事調停とは、裁判所が当事者の間に入った話し合いで問題解決を図る手段です。裁判より少ない費用で行えますが、いずれにしろ、お金、時間、手間がかかります。当事者間での解決が望めないときの最終手段として考えておくとよいでしょう。

退去費用を抑えるポイント

借主が退去時に支払う費用は、原状回復費用と敷金の差額分です。原状回復費用が敷金の範囲内に収まれば、敷金の一部が手元に戻る可能性もあるため、できる限り原状回復費用を抑えたいと考える方もいるのではないでしょうか?

退去時の出費は、入居前の工夫や普段生活しているときの心がけ次第で抑えられます。ここからは、退去費用を抑えるポイントについてお伝えします。

契約内容をきちんと確認する

入居時には、賃貸借契約書をしっかりと読んでおくことが大切です。生活するうえでの注意点や原状回復費用の特約など重要な項目が記載されているため、不明点や疑問が残らないように確認しましょう。

入居前からあった汚れ・傷は記録する

入居時に既にあった汚れや傷は、自分の使い方が原因ではないことを証拠として残すため、入居時に撮影しておくとよいでしょう。あらかじめ管理会社に報告・提出をしておくことで、退去時に補修費用の負担を求められるリスクやトラブルの回避につながります。

日頃から掃除・設備の整備を行う

原状回復費用を抑えるには、不注意によって傷や汚れが付かないように心がけるほか、日頃からの掃除が重要です。

たとえば、シミやカビなどの汚れ、浴室の鏡のうろこ汚れなどは定期的な掃除を怠っていると落としにくくなり、通常のハウスクリーニング費用に加えて清掃費用が発生することもあります。

さらに、エアコンや食洗器などの設備本体やフィルターの汚れは、掃除せずに放置していると故障につながって、退去時に修理代金を請求される恐れもあるため注意が必要です。

退去費用をあらかじめ準備しておこう!

賃貸物件を退去するときは、退去費用が思いがけない額になってしまうこともあります。入居時には、賃貸借契約書をしっかり確認するようにしましょう。また、日頃から丁寧に掃除をしておくと退去費用を抑えることにつながります。

退去費用の高額請求や貸主と借主の負担基準などで困ったことがあれば、専門家に相談するのもよい方法です。三井のリハウスでは、全国に広がるネットワークを生かして、物件を借りている方に向けてさまざまなサポートを行っています。

●お部屋を借りるときのQ&Aはこちら

●物件をお探しの方はこちら

よくある質問

最後に、賃貸の退去費用に関するよくある質問をご紹介します。

・解約日までの賃料は日割りで払える?

・DIYは過失に含まれる?

・賃貸物件に10年以上住んだら退去費用は安くなる?

以下でそれぞれについて詳しくお答えします。

解約日までの賃料は日割りで払える?

賃料の支払いには日割りと月割りの2種類があり、それぞれ解約日と支払う賃料が異なります。以下に日割りと月割りの特徴を比較してまとめています。参考にしてみてください。

| 日割り | ・最終月の賃料を1日単位で支払う方法 ・月の途中で解約しても余分な賃料を支払うことがない |

|---|---|

| 月割り | ・最終月の賃料を1か月単位で支払う方法 ・月の途中で解約する場合でも1か月分の賃料を支払わなければならない ・賃料の精算方法が月割りの場合には、解約日を月の最終日に決めておくとよい ・賃料を半月単位で支払う半月割りの場合は、解約日を15日もしくは月の最終日にするとよい |

物件を退去する前には、一般的に1か月~2か月前までに家主または不動産会社へ解約予告をする必要があります。賃貸借契約書に記載された解約予告期間をよく確認しておくことが大切です。

また、退去する物件の解約日よりも新居の賃料発生日(契約開始日)が先になった場合、旧居と新居の両方の賃料を支払う「二重家賃」の期間が発生します。これは準備次第で回避できるため、スケジュールをうまく調整して可能な限り短くしましょう。

DIYは過失に含まれる?

最近人気のDIYですが、内容によっては高額請求されることもあるので気を付けましょう。釘やネジを刺して、壁に穴が空いてしまうと、修繕にかかる費用が大きくなることもあります。賃貸用のDIYグッズを利用すれば退去費用を増やすことなく、理想の部屋を実現できるでしょう。

賃貸物件に10年以上住んだら退去費用は安くなる?

以下のグラフの通り、設備の耐用年数が6年~8年であれば、6年~8年住むことで借主の原状回復義務は0%に近くなります。これは、物件の損傷のうち、経年劣化と認められる部分が多くなり、借主の支払い額が減るためです。明らかな故意や過失による損傷がなければ、10年以上住むことで退去費用は安くなるでしょう。

(※2)「国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」より引用

※1出典:「令和5年度 消費者政策の実施の状況」、消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf

(最終確認:2025年2月27日)

※2出典:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、国土交通省住宅局

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

(最終確認:2025年2月27日)