原状回復とは?ガイドラインや誰がどこまで負担するのかを解説

原状回復とは、賃貸物件に生じた汚れや傷を契約終了時に借りたときの状態に戻すことです。この負担区分や割合を巡って借主と貸主でトラブルになることもあるでしょう。この記事では、原状回復にまつわるトラブルを防ぐ重要なポイントを解説します。

原状回復とは?

賃貸借契約において原状回復とは、賃貸物件の退去時に物件を入居時の状態に戻すことを指します。

賃貸借契約では、原状回復の負担区分や割合を巡るトラブルが起こることがあります。こうしたトラブルを減らすため、政府や自治体で法律や条例の整備が行われています。以下で解説する内容を正しく理解して、原状回復に対する理解を深めましょう。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」における定義

国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」(※1)と定義しています。

このガイドラインは、賃貸住宅の借主(賃借人)と貸主(賃貸人)の間で退去時に生じやすいトラブルを未然に防いだり、スムーズに解決したりするために作られたものです。原状回復にかかる契約関係や、費用負担等のルールのあり方を明確にしています。

また、原状回復の費用は借主が負担すること、経年変化や通常の使用による損耗などの修繕費用は賃料に含まれることもガイドラインで定義されています。

2020年の民法の改正における借主の原状回復義務

2020年4月1日に原状回復にまつわる改正民法が施行されました。この改正によって、借主は賃借物を受け取った後に生じた損傷については原状回復の義務を負いますが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことが明記されました。

ただし、2020年4月以前に結ばれた契約を自動更新した場合などは、この民法が適用されないケースもあります。この場合は、借主と貸主が改正民法を適用することについて合意したうえで契約を更新すると改正民法が適用されます。

もし旧民法が適用される場合は、ガイドラインに沿って原状回復の負担割合を決めることになりますが、旧民法の適用に双方の合意が得られなければ、最終的に法的措置に移ることになります。そのため、契約内容をよく確認しておくことが大切です。

賃貸における東京ルールとは

賃貸における東京ルールとは、2004年に施行された「賃貸住宅紛争防止条例」の通称で、賃貸住宅の退去時の原状回復や居住中の修繕などに関するトラブルを防ぐためのルールです。この条例は「住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたもの」(※2)と記載されています。

また、このルールは、ガイドラインの内容を契約前に借主に説明することで、原状回復に関するトラブルを減らすことを目指して制定されました。ただしあくまで条例であり、東京都に所在している居住用の物件にしか適用されませんが、原状回復をめぐるトラブルを減らすため、関東近郊でも不動産会社が事前説明を行うケースが増えています。

また、原状回復をめぐるトラブルは年間で9,000件~1万6,000件ほど消費生活センターに寄せられており、実際に多くのトラブルが発生しています。この記事では、原状回復の負担区分や負担割合、トラブルを防ぐポイントについても詳しく解説しますので、参考にしてください。

原状回復の負担区分

原状回復の費用を借主と貸主のどちらが負担するかの判断基準は、その損傷が通常使用の範囲内でできたものかということです。経年変化や通常使用の範囲内でできた損傷の原状回復費用は、賃料に含まれているため、借主が負担する必要はありません。一方、通常使用の範囲を超えてできた損傷の原状回復費用は借主が負担しなければなりません。以下で、借主と貸主が負担する原状回復費用の例を具体的に見ていきましょう。

借主

借主の過失や故意によって発生した汚れや傷は、基本的には借主に原状回復の義務があります。具体的には、使い方を誤ったり、手入れや注意を怠ったりしてできた損傷のことで、たとえば以下のようなものが挙げられます。

・手入れを怠ったことで発生したカビや水あか

・飲み物や食べ物をこぼしてできたシミ

・物の落下で付いた傷や破損

・たばこの煙によるヤニの汚れ

・ペットによるひっかき傷

・鍵の紛失や破損

貸主

貸主が負担する原状回復は、経年劣化や通常損耗と判断される範囲です。また、特に損傷がなくとも、次の借主に明け渡すまでに必要なメンテナンスや設備機器が寿命を迎えた場合の交換なども含まれます。主な例は以下の通りです。

・重い家具や家電によるへこみ

・畳やクロスなどの変色

・自然災害による破損

・画鋲の穴

・特に損傷していないフローリングのワックスがけ

実際の判例

原状回復の負担区分にはある程度の基準はあるものの、必ずしもその通りになるとは限りません。実際の状況や使い方によって、負担割合が変わることもあります。

たとえば、通常使用であれば貸主が全額負担するカビの清掃費用に対して、借主にも2割程度の負担をすべきとした判例があります。この判例では、借主が手入れを怠っていたと裁判所が判断しました。

このように、借主と貸主の負担区分は状況により変わるため注意しましょう。(※3)

原状回復の負担割合

原状回復の負担割合を考えるうえで重要なのが、経過年数と負担単位です。経過年数に関しては、建物や設備機器に定められた耐用年数にもとづいて減価割合が定められています。負担単位とは、損傷があった際にどの範囲を修繕するかを示す基準です。

原状回復が借主負担であっても、この減価割合によって借主と貸主の負担割合が異なります。これは、経年変化や通常使用による損傷の修繕費用は賃料に含まれていることから、その分の費用を二重に支払わないようにするためです。

原状回復における借主の負担割合を確認するため、部位別に経過年数と負担単位の考慮などをまとめた表を以下に提示します。

| 比較項目 | 経過年数の考慮等 | 負担単位等 |

|---|---|---|

| 畳 | 考慮しない | 原則1枚単位 毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数(裏返しか表替えかは毀損の程度による) |

| カーペット、クッションフロア | 6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する | 複数の場合は該当する居室全体 |

| フローリング | 考慮しない | 原則㎡単位 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体 |

| 壁 | 6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する | ㎡単位が望ましいが、借主が毀損させた箇所を含む一面分までは張り替え費用を借主負担としてもやむをえないとする |

| ふすま | 考慮しない | 1枚単位 |

| 柱 | 考慮しない | 1本単位 |

| 設備機器 | 耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する | 補修部分、交換相当費用 |

| 鍵 | 考慮しない | 紛失の場合はシリンダーの交換 |

| クリーニング | 考慮しない | 部位ごともしくは住戸全体 |

※「国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」参考。

負担割合についてのシミュレーション

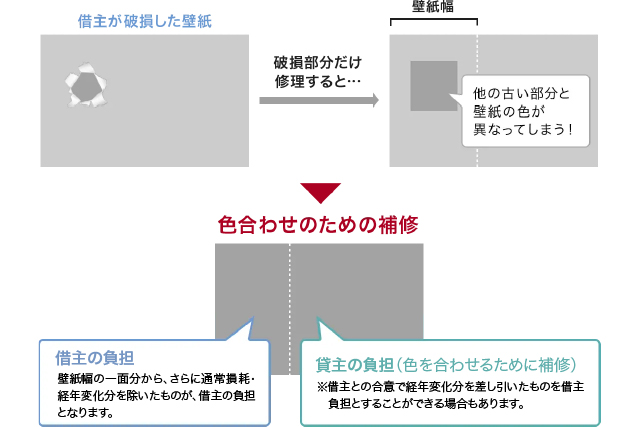

ここからは例を挙げて借主が負担する原状回復費用の割合について説明します。たとえば、借主が壁紙を破損した場合、原則として補修箇所を㎡単位で負担します。ただし、経年劣化によりほかの部分と色が異なる場合、壁紙一面の張り替え費用から経年変化分を差し引いた部分が借主の負担とされます。

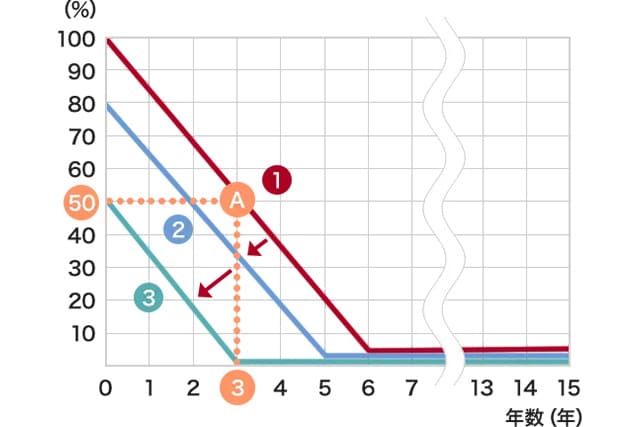

耐用年数が6年である壁・天井(壁紙)、および床(カーペット・CFシート・畳床)の修繕を行う際の借主の原状回復負担割合は、下記のグラフにもとづいて求めます。

※入居時の設備機器等の状態により、入居段階で減価割合が適用される場合もあります。(②、③)新築や交換・張り替えの直後であれば、始点は(入居年数、割合)=(0年、100%)となります。

※具体例にある壁紙のほかに、床(カーペット・CFシート・畳床)も耐用年数は6年です。

※「国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」より作成。

新築または交換・張り替えの直後に借主が入居し、3年経過後に退去した場合の原状回復の負担費用(Aパターン)を求めます。まず、①を始点として入居年数に応じて負担費用を求めます。

壁紙一面:3.0㎡

張り替え工事費:1,320円/㎡(税込)

張り替え費用:3,960円(税込)

経過年数:3年

残存価値:50%

借主の原状回復負担費用:3,960円×50%=1,980円(税込)

※上記の張り替え部分、張り替え工事費用などは参考値であり、実際とは異なります。

※色合わせのため張り替えた部分は貸主負担です。

原状回復をめぐるトラブルを防ぐポイント

原状回復をめぐるトラブルを防ぐポイントは以下の2つです。

・入居時の状態を写真に撮っておく

・契約内容を確認する(特約を確認する)

詳細は以下で説明します。

入居時の状態を写真に撮っておく

入居時の状態を写真に撮っておくことで、退去時の汚れや傷が借主の入居前に付いていたものか、借主が入居している間に付いたものなのかが分かります。どちらが原状回復義務を負うかというトラブルになった際に判断が付きやすいため、トラブル回避につながります。入居時の家の状態を記録する入居時チェックリストを貸主から借主に渡すなど、どこにどのような傷や汚れがあるかを入居時に記録しておくとよいでしょう。

契約内容を確認する(特約を確認する)

契約内容を確認するにあたって、借主と貸主の合意によって特約を定められるという点に注意が必要です。たとえば賃貸借契約書には、「ハウスクリーニング費用を借主が負担する」といった特約が記載されていることも多くあります。特約の内容を事前に把握することで、想定よりも原状回復費用が高くなってしまうことがないように気を付けましょう。

よくある質問

ここでは、原状回復に関連したよくある質問に答えていきます。

原状回復と現状復帰の違いは?

原状回復と現状復帰では、使用する場面が異なります。原状回復は、借りたときの状況に戻すこと、現状復帰は、現在の状態に戻すことをいいます。原状回復についての厳密な定義は、この記事の冒頭で解説しています。

また、原状回復は法律の現場でよく使われる一方で、現状復帰は建設の現場でよく使われる用語です。原状回復は、物件の退去時に物件を入居時の状態に戻すといった表現の際に使用します。

一方、現状復帰は、地震や津波などの災害で損傷を受けた建物を被災前の状態に戻すという表現で用いられます。もし、賃貸借契約書で現状復帰とされている場合は、原状回復の誤りである可能性が高いでしょう。

原状回復工事のポイントは?

原状回復工事のポイントは、原状回復の範囲をあらかじめ確認しておくことです。原状回復の範囲は基本的に賃貸借契約書に記載されています。特約や通常使用の範囲を超えた損傷など、例外もあるため、事前に借主と貸主の間で確認しておかなければなりません。

原状回復工事に関してご不明点のある方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

●三井のリハウスの賃貸管理サービスについてはこちら

原状回復について正しく理解してトラブルを防ごう!

ここまで原状回復の定義から負担区分、負担割合、トラブルを防ぐポイントなどについて解説してきました。賃貸物件の原状回復は、借主と貸主の負担割合や負担費用をめぐってトラブルが発生するケースもあるため、賃貸借契約書に記載されている内容をしっかり確認しておくことをおすすめします。

三井のリハウスでは、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に沿った借主、貸主双方に対する負担内容の説明を徹底しております。原状回復についての疑問をお持ちの方や、相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。

●物件を貸したい方はこちら

※1出典:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、国土交通省住宅局

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

(最終確認:2025年5月29日)

※2出典:「賃貸住宅紛争防止条例 ~東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例~」、東京都住宅政策本部

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/tintai/310-0

(最終確認:2025年5月29日)

※3出典:「原状回復にかかる判例の動向」、国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/000991394.pdf

(最終確認:2025年5月29日)