老後一人暮らしに必要な生活費はいくら?持ち家がある場合の資金確保の方法も解説

日本は高齢化が進んでおり、老後に一人暮らしをする方が増えてきています。老後の生活費は収入を上回ることが多く、持ち家に住んでいても決して安心はできません。この記事では、老後資金を確保するための方法について解説します。

目次

日本の「老後・持ち家あり・一人暮らし」の実態

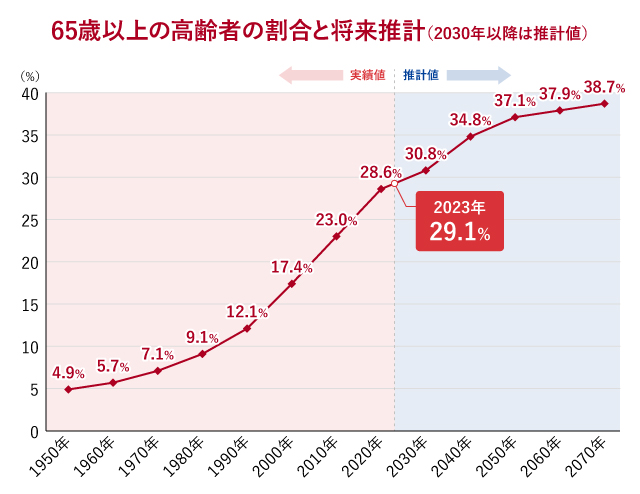

日本は、世界のなかでも高齢化が進んでいる国であり、65歳以上の人口割合が年々増加しています。それに伴い、老後を持ち家で一人暮らしする方が増えてきています。日本の高齢化についての内閣府の調査結果を以下のグラフにまとめました。

※1:「内閣府 第1章 高齢化の状況(第1節1)」より作成。

日本の65歳以上の人口割合は、1950年では総人口の5%に満たない数値でしたが、1990年には10%を超え、さらに2010年には20%を超えました。その後も上昇を続け、2023年10月1日時点で29.1%に達しています。今後、さらに上昇すると予測されており、2030年には30%を超える見込みです。高齢者の一人暮らしの実態については、以下で詳しく見ていきましょう。

日本の高齢者の一人暮らしの割合

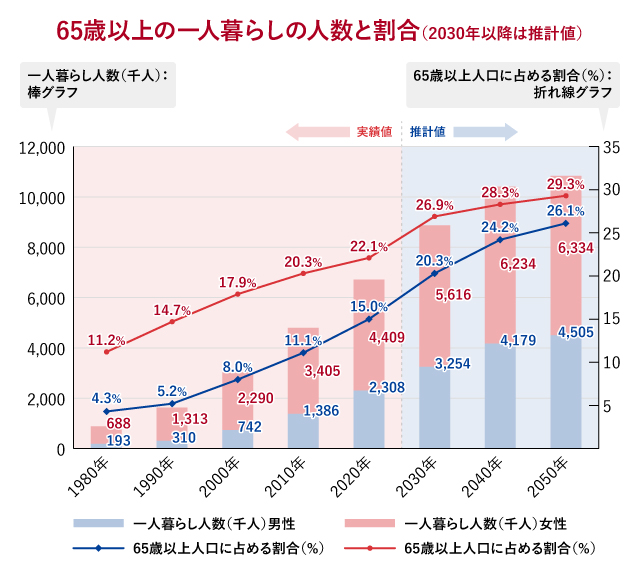

日本において、一人暮らしをする高齢者の割合は年々増加傾向にあります。65歳以上の一人暮らしについての、内閣府の調査結果をグラフにまとめました。

※2:「内閣府 第1章 高齢化の状況(第1節3)」より作成。

1980年時点では、男性高齢者の一人暮らしの人数は19万3,000人、女性高齢者の一人暮らしの人数は68万8,000人でした。しかし、2020年には男性は230万8,000人、女性は440万9,000人にまで増え、その後もコンスタントに増え続けると見込まれています。65歳以上の高齢者のうち一人暮らしの人の人数は、40年間で男性が約12倍、女性は約6.4倍になったと分かります。

今後この人数はさらに上昇していくことが予想されており、高齢者の一人暮らしは珍しくなくなるでしょう。

日本の高齢者が一人暮らしで持ち家を持っている割合

日本の高齢者が、一人暮らしで持ち家を持っている割合を見ていきましょう。以下に、高齢者と持ち家の関係を示した総務省のデータを一覧表でまとめました。

| 世帯種別 | 持ち家割合(%) |

|---|---|

| 高齢者のいる世帯 | 81.6 |

| 高齢者の一人暮らし世帯 | 67.5 |

(※3)

高齢者のいる世帯のうち持ち家に住んでいる割合は8割以上、一人暮らしの世帯に限定すると6割以上であることが分かります。

老後一人暮らしの生活費

以下で、65歳以上の高齢者における老後の一人暮らしの生活費について解説します。

老後の一人暮らしの生活費とその内訳

総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)2024年」にもとづいて、老後の一人暮らし(65歳以上の単身無職世帯)の平均支出とその内訳について解説します。

| 項目 | 月平均額(円) | |

|---|---|---|

| 消費支出 | 149,286 | |

| 消費支出の内訳 | 食料 | 42,085 |

| 住居 | 12,693 | |

| 光熱・水道 | 14,490 | |

| 家具・家事用品 | 6,596 | |

| 被服および履物 | 3,385 | |

| 保健医療 | 8,640 | |

| 交通・通信 | 14,935 | |

| 教育 | 15 | |

| 教養娯楽 | 15,492 | |

| その他の消費支出 | 30,956 | |

| 非消費支出 | 12,647 | |

| 合計 | 161,933 | |

(※4)

老後の一人暮らしの平均支出、消費支出と、非消費支出(税金、社会保険料)を合わせて161,933円です。この額はあくまで平均であり、ライフスタイルによって支出は異なります。

持ち家がある場合の支出

持ち家がある場合は、主に以下のような支出があります。

・固定資産税、都市計画税

・修繕費

固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される税金で、固定資産税評価額をもとに計算されます。

修繕費は、外壁塗装や給湯器交換、水回りのリフォームの費用として不定期にかかるものです。また、区分マンションを持ち家として所有している場合は、共用部分の管理費や大規模修繕のための修繕積立金といった費用が月々かかります。

老後の一人暮らしの平均収入とその内訳

総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)2024年」にもとづいて、老後の一人暮らしの平均収入とその内訳について解説します。家計調査報告によると、65歳以上の老後の一人暮らしの月額平均実収入は134,116円です。

| 項目 | 金額(円) |

|---|---|

| 社会保障給付 | 121,629 |

| その他 | 12,487 |

| 合計 | 134,116 |

(※4)

老後の収入は90%以上社会保障給付であり、高齢者が社会保障給付の収入に依存していることが分かります。また、先に述べた月額平均支出が161,933円であることから、収入よりも支出のほうが多いことが分かります。

一人暮らしの老後資金はどれくらい必要?

ここまで解説してきた老後の支出と平均寿命をもとに、一人暮らしの老後資金はどの程度必要かについて解説します。男女で平均寿命に差があるため、男女別にそれぞれ解説します。

一人暮らしの男性に必要な老後資金

65歳以上の一人暮らしの男性に必要な老後資金は、以下の一覧表をもとに計算できます。

| 平均寿命(歳) | 81.09(※5) |

|---|---|

| 月額平均支出(円) | 161,933(※4) |

| 必要な老後資金(円) | 161,933円×12か月×(81.09歳-65歳)=31,266,024円 |

これに対して、収入は以下の一覧表をもとに計算できます。

| 平均寿命(歳) | 81.09(※5) |

|---|---|

| 月額平均収入(円) | 134,116(※4) |

| 老後の平均収入(円) | 134,116円×12か月×(81.09歳-65歳)=25,895,117円 |

これらを比較すると、平均支出のほうが5,370,907円多いことが分かります。

一人暮らしの女性に必要な老後資金

65歳以上の一人暮らしの女性に必要な老後資金は、以下の一覧表をもとに計算できます。

| 平均寿命(歳) | 87.14(※5) |

|---|---|

| 月額平均支出(円) | 161,933(※4) |

| 必要な老後資金(円) | 161,933円×12か月×(87.14歳-65歳)=43,022,359円 |

これに対して、収入は以下の一覧表をもとに計算できます。

| 平均寿命(歳) | 87.14(※5) |

|---|---|

| 月額平均収入(円) | 134,116(※4) |

| 老後の平均収入(円) | 134,116円×12か月×(87.14歳-65歳)=35,631,939円 |

これらを比較すると、平均支出のほうが7,390,420円多いことが分かります。平均収入のデータは男女差を考慮していない数字ですが、現状は、企業に勤める割合が高い等の理由によって男性の方が受給できる年金の額が多い傾向があるため、女性の方が赤字額は増える可能性が高いです。

ただし、これらの計算結果は、あくまで平均値から求めたものです。個人のライフスタイルによって、この数字は変化しますのでご注意ください。

老後の一人暮らしの生活費を確保する方法

老後の一人暮らしの生活費を確保するにはさまざまな方法があります。ここでは、以下の5つについて解説します。

・貯蓄する

・老後に受け取れる金額を把握する

・年金の受給額を増やす

・定年後も働く

・持ち家を売却する

以下でそれぞれの方法について詳しく解説します。

貯蓄する

貯蓄は、最も基本的な老後の一人暮らしの生活費を確保する方法です。まずは通信費や保険料といった固定費の見直し、光熱費の削減など、できるところから節約することをおすすめします。また、家計簿をつけることで無駄な支出を可視化でき、節約の効率が上がります。節約できた部分をそのまま貯蓄に回すことで、徐々に進めていけるとよいでしょう。

老後に受け取れる金額を把握する

老後、年金や退職金をどれほど受け取れるのかを把握しておくことも重要です。この金額を把握することで、必要な貯蓄の目安が分かります。年金は、日本年金機構から毎年誕生月に送付されてくる「ねんきん定期便」や、事前登録で年金情報を確認できる「ねんきんネット」などから受給見込み額を確認できます。

また、退職金は勤めている会社の規定を確認し、勤続年数などの情報から自分がどれくらい退職金を受け取れるか調べておくのをおすすめします。老後に受け取れる金額を把握しておくことで、どれほどの追加資金が必要なのかを知れるため、今のうちから具体的な行動を起こせます。必要な貯蓄の目安や追加資金などを知るために、老後に受け取れる金額は把握しておくとよいでしょう。

年金の受給額を増やす

年金の受給額を増やし、収入を増やすことも生活費を確保する方法の1つです。年金の受給額を増やすには、以下のような方法があります。

・個人年金に加入する

・繰り下げ受給を行う

・任意加入する

個人年金とは、公的年金とは別に、老後の生活費を確保する目的で加入する私的な年金です。国の制度としては、税制上の優遇がある「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金(iDeCo)」があります。民間の保険会社が取り扱う商品の場合、受け取り方法によって終身年金、確定年金、一時金の3種類に分けられ、受け取れる額や保険料などはそれぞれ異なります。

繰り下げ受給とは、66歳~75歳の間で受給開始を遅らせられる制度で、受給開始を1か月遅らせるごとに年金受給額が0.7%増額されます。

任意加入するというのは、60歳以降も国民年金保険料を納めることで、年金受給額を増やせる制度です。加入には「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方」といった制限があるため、事前に確認しておきましょう。こうした方法で年金の受給額を増やすのも生活費を確保する方法の1つです。

定年後も働く

定年後も働くことは、老後の一人暮らしの生活費を確保する方法の1つです。生活費を確保できるだけでなく、生きがいを見つけることにもつながるでしょう。2021年4月に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされたため、定年後も働きやすい環境が整ってきています。体力や体調を考えながら、定年後も無理なく働くことを検討してもよいでしょう。

持ち家を売却する

持ち家を所有している場合は、持ち家を売却することで、老後の生活費を確保できます。住み替えでは、自宅を売却することでまとまった資金を得られます。その資金を生かして、自身のライフスタイルや体調に合わせた新しい家に移ることができます。たとえば駅に近いコンパクトな間取りのマンションや、シニア向け賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅などが挙げられます。

そのまま住み続けるか、売却して新たな家に住み替えるか、自身の状況に合わせてよく比較検討することをおすすめします。

●老後の住み替えについてはこちら

三井のリハウス シニアデザインでは、シニア向け住宅紹介サービス、総合身元保証サポートといった住み替えサービスを多数展開しています。ぜひ一度三井のリハウス シニアデザインへご相談ください。

自宅を売却して老後の一人暮らしの生活費を確保するなら三井のリハウス シニアデザインへ相談を!

ここまで、日本の高齢化の実態から、老後の一人暮らしにかかる生活費や収入などについて解説してきました。老後の一人暮らしは資金が不足しがちで、計画的な確保が求められます。三井のリハウス シニアデザインでは、持ち家を生かした老後の生活費を確保するためのさまざまなサービスを展開していますので、ぜひ一度ご相談ください。

●三井のリハウス シニアデザインへの各種サポートお問い合わせはこちら

※1出典:「第1章 高齢化の状況(第1節1)」、内閣府

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_1_1.html

(最終確認:2025年11月10日)

※2出典:「第1章 高齢化の状況(第1節3)」、内閣府

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_1_3.html

(最終確認:2025年11月10日)

※3出典:「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」、総務省

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf

(最終確認:2025年11月10日)

※4出典:「家計調査報告(家計収支編)2024年(令和6年)平均結果の概要」、総務省統計局

https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2024.pdf

(最終確認:2025年11月10日)

※5出典:「令和5年簡易生命表の概況」、厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/dl/life23-15.pdf

(最終確認:2025年11月10日)

柴田剛

弁護士法人ASK川崎所属。弁護士。

交通事故、相続、債務整理などのいわゆるマチ弁業務のほか、スポーツ法務にも注力している。

https://www.s-dori-law.com/