仲介手数料の計算方法とは?支払額の早見表・シミュレーションと併せて解説

不動産を売却すると仲介手数料がかかります。しかし、仲介手数料には物件の成約価格に応じた上限があり、事前にその金額を把握することは可能です。今回は、不動産売買の仲介手数料の計算方法やそれ以外にかかる費用などについて解説します。

目次

不動産売買にかかる仲介手数料とは?

不動産売買の仲介手数料とは、売買契約が成立したときに不動産会社に対して支払う成功報酬のことです。印紙税や引越し費用など、家を売買する際にはさまざまな費用がかかりますが、そのなかで最も大きな金額を占めるのがこの仲介手数料です。

そもそも「なぜ支払わなければならないの?」と、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、仲介手数料を支払う意味や金額の仕組みなどについて解説します。

●不動産売買の流れについてはこちら

不動産会社に成功報酬として支払うもの

仲介手数料とは、物件の売買契約が成立した際、売主・買主の双方が不動産会社に支払う成功報酬です。仲介手数料はあくまでも「成功報酬」なので、売買契約が成立しなかった場合には、基本的に仲介手数料を支払う必要はありません。

不動産売買の仲介を行う不動産会社は、売買を成立させるため、物件情報サイトへの物件の掲載やチラシの作成といった売却活動を行います。このように売主と買主の間に立ち、契約成立を取りまとめる業務を「媒介」と呼び、その対価として支払う報酬が仲介手数料です。この報酬は、「媒介報酬」「媒介手数料」とも呼ばれ、いずれも同じ意味を持ちます。

●媒介についてはこちら

●仲介手数料の相場についてはこちら

支払いは売買が成立したとき

仲介手数料は成功報酬なので、支払いが発生するのは売買契約が成立したときです。一般的には「売買契約時」と「引渡し時」の2回に分けて半金ずつ支払いますが、会社によっては引渡し時に全額支払いを求められる場合もあります。トラブルを防ぐためにも、支払うタイミングは事前に確認しておくと安心です。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料の金額は不動産会社によって異なりますが、宅地建物取引業法によって定められている上限額を算出することはできます。不動産会社は、この上限額を超える仲介手数料は原則として請求できません。

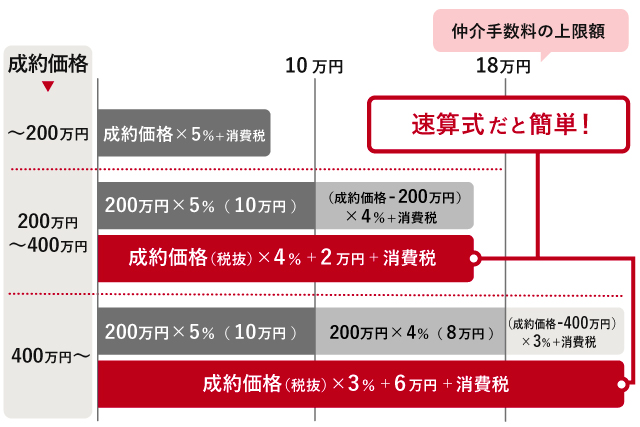

仲介手数料の上限は、売却する物件の成約価格をもとに計算されます。以下の一覧表は、「速算式」と呼ばれる計算式を物件の成約価格ごとにまとめたものです。

| 成約価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 400万円超 | 「成約価格(税抜)×3%+6万円」+消費税 |

| 200万円超~400万円以下 | 「成約価格(税抜)×4%+2万円」+消費税 |

| 200万円以下 | 「成約価格(税抜)×5%」+消費税 |

ここからは、仲介手数料の上限額や計算方法について詳しく見ていきましょう。

仲介手数料の上限額

本来、仲介手数料の上限額を求める際には、物件の成約価格(取引額)によって異なる計算式が用いられます。成約価格のうち「200万円以下」「200万円超~400万円以下」「400万円超」の範囲ごとに、それぞれ「成約価格の5%+消費税」「成約価格の4%+消費税」「成約価格の3%+消費税」で計算し、それらの数値を合算した額が仲介手数料の上限額となります。

成約価格の範囲ごとに計算した仲介手数料の上限は、以下の図のように表せます。

しかし、成約価格を分けてそれぞれを計算すると手間がかかるため、先述した「速算式」を使って計算を行います。

計算で用いられる「+6万円」「+2万円」の意味

速算式で用いられる「+6万円」「+2万円」は、仲介手数料の計算を簡略化するためのものです。

もしも速算式を使わずに仲介手数料を計算する場合、たとえば成約価格が4,000万円なら「200万円以下の部分(200万円)」「200万円超~400万円以下の部分(200万円)」「400万円超の部分(3,600万円)」と分けて計算し、それぞれの金額に異なる割合をかけて合算する必要があります。このような面倒を省略するために考えられたのが、速算式の「+6万円」「+2万円」なのです。

速算式を使っても使わなくても、最終的な計算結果に差額は生じませんのでご安心くださいね。

仲介手数料に消費税がかかる理由

消費税課税事業者である不動産会社の仲介手数料には消費税が加算されますが、それは消費税の対象が、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」とされているためです。仲介は、不動産会社が提供する事業であり、その対価が仲介手数料であるため、消費税がかかります。

●仲介手数料の消費税についてはこちら

仲介手数料の早見表

以下の表は、成約価格をもとに計算した仲介手数料の早見表です。仲介手数料がいくら程度になるのか、目安としてぜひご利用ください。

| 成約価格(税抜) | 仲介手数料の上限(税抜) |

|---|---|

| 3,000万円 | 96万円 |

| 4,000万円 | 126万円 |

| 5,000万円 | 156万円 |

| 6,000万円 | 186万円 |

| 7,000万円 | 216万円 |

| 8,000万円 | 246万円 |

| 9,000万円 | 276万円 |

| 1億円 | 306万円 |

仲介手数料の上限額を計算するには、物件の成約価格が必要です。不動産売却を検討している方であれば、AI査定や簡易査定、訪問査定を利用し、査定額を成約価格として上限の目安を計算するのも1つの方法です。

また、成約価格を用いた計算で算出されるのはあくまで「上限」の金額なので、実際の仲介手数料は、不動産会社に確認しましょう。

●無料査定のお申し込みはこちら

仲介手数料の計算シミュレーション

先ほどご紹介した速算式を使えば、仲介手数料(上限)を自分で計算できます。いくつかの成約価格における仲介手数料の上限額を一緒に計算してみましょう。

成約価格300万円の場合

成約価格が200万円超~400万円以下であるため、速算式は「成約価格(税抜)×4%+2万円+消費税」を使います。

仲介手数料=300万円(成約価格)×4%+2万円=14万円(税抜)

消費税(10%)を加えて、仲介手数料の上限は15万4,000円(税込)になります。

成約価格1,000万円の場合

成約価格が400万円を超えているため、速算式は「成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税」を使います。

仲介手数料=1,000万円(成約価格)×3%+6万円=36万円(税抜)

消費税(10%)を加えて、仲介手数料の上限は39万6,000円(税込)になります。

成約価格4,000万円の場合

成約価格が4,000万円の場合も同様に、速算式は「成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税」を使います。

仲介手数料=4,000万円(成約価格)×3%+6万円=126万円(税抜)

消費税(10%)を加えて、仲介手数料の上限は138万6,000円(税込)になります。

800万円以下の物件の仲介には特例がある

仲介手数料は、成約価格にもとづいて速算式で求められます。しかし、なかには特例により通常の上限を超える手数料が発生することもあります。これは、「低廉な空家等の媒介の特例」といわれるもので、低価格の空き家の売買取引にかかる仲介手数料についての特例です。この特例は、増え続けている空き家の数を減らすために制定されました。

昨今、問題視されている空き家は一般的に低価格で取引されるため、仲介手数料もその分安くなります。仲介手数料が安いと、現地調査や売却活動を行う不動産会社は赤字になる恐れがあるため、空き家売却の仲介に消極的になってしまいます。

そこで、流通性を高め、空き家問題を解決するために設けられたのが、「低廉な空家等の媒介の特例」です。低価格の物件については、不動産会社によって売主や買主からの合意を得られれば仲介手数料の上限を超えて、報酬額を請求できます。この特例の対象物件は、物件価格が800万円以下の宅地建物で、報酬の上限額は30万円+消費税、対象者は物件の売主および買主です。

仲介手数料以外に必要となる諸費用

不動産を売却する際には、仲介手数料のほかにも印紙代や登記関係費用といった諸費用がかかります。仲介手数料以外にかかる費用を以下の表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

| 諸費用の内訳 | 概要 |

|---|---|

| 印紙代 | 課税文書に課される税金 |

| 登記関係費用 | 抵当権抹消登記や司法書士への報酬 |

| 測量費用 | 土地の境界が不明瞭な場合は必要になることがある |

| 引越し費用 | 荷物の量や移動距離によって異なる |

| 建物解体費用 | 取引条件によっては必要となる場合があり、費用は建物面積などの条件によって異なる |

| 所得税・住民税 | マイホームを売却して譲渡益が出たときに課される税金 |

不動産売買にかかる仲介手数料は抑えられる?

不動産売買での仲介手数料を抑える方法はあります。たとえば、個人間での売買であれば仲介手数料はかかりません。ただし、トラブルが発生しやすいという傾向があります。また、仲介を依頼する場合でも割引の特典を利用できれば金額を抑えられます。ここからは、仲介手数料を抑える方法について詳しく見ていきます。資金計画の際の参考にしてください。

個人間の売買では仲介手数料はかからない

不動産会社を介さず売買する場合には、仲介手数料が発生しません。たとえば、売主自身が買主を探して契約する個人間取引や、不動産買取業者やハウスメーカーなどに直接買い取ってもらうケースが挙げられます。

ただし、不動産の売買には、価格交渉や契約書の作成など専門的な作業が発生するため、個人だけで行うのは容易ではありません。第三者を交えずにこれらを行うとトラブルが発生する恐れもあります。

また、不動産知識のない個人が売買するよりも、専門知識を持つ不動産会社に仲介してもらうほうがトラブルを回避できる可能性が高いでしょう。豊富な経験から売主の要望を汲んで最適な売却プランを提案してくれるというメリットもあります。専門性の高い内容についての相談もできるため、仲介手数料を払ってでも不動産会社に仲介を依頼したほうが結果的には安心につながります。

仲介手数料割引の特典を利用する

不動産会社によっては、過去に一度仲介を依頼した会社をもう一度利用したり、契約したことのある知人にその会社を紹介してもらって仲介を依頼したりすると、仲介手数料の割引を受けられるケースもあります。

三井のリハウスでは、再契約者様特典・成約者様紹介特典として仲介手数料を10%割引する特典をご用意しています。紹介された方だけでなく、紹介した方にも商品券の進呈があります。ぜひご利用ください。

●三井のリハウスの特典についてはこちら

【口コミあり】不動産会社を選ぶときのポイントは仲介手数料だけじゃない

仲介手数料を安く提示している不動産会社を安易に選ぶと、必要な広告活動や売買手続き、アフターフォローをきちんと行ってもらえないかもしれません。肝心の営業活動や仲介業務に力を入れてもらえなければ、納得のいく条件で物件を売却することは難しいでしょう。

不動産会社を選ぶときは、親身に話を聞いてくれたり、早く高く売るための販売戦略を考えてくれたりなど、サポート全般に視野を広げて総合的に判断することがポイントです。

ここからは、三井のリハウスを利用して不動産売却を成功させた方の実際の口コミをご紹介します。

| 【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート |

【50代・スムーズな売却を成功させた方の体験談】

担当者の方がとても誠実かつ丁寧に接してくださり、売却価格にも満足でき、大変スムーズなお取り引きをさせていただくことができました。そのうえ仲介手数料も割引があり、本当に三井のリハウスさんにお願いしてよかったと感謝しております。ご購入者さまにも売却されることがあったらぜひまた三井のリハウスさんでとおすすめいたしました。当初、別の不動産会社も候補にあったのですが、安心して大切な物件をお任せできた、三井のリハウスさんを選んでよかったとホッとしております。大変お世話になりました。ありがとうございました!

【50代・住み替えを成功させた方の体験談】

2021年3月中旬に購入物件の引渡しを受ける一方、同年5月末に購入代金に充てるため並行して売却していた物件を引渡すという取引でしたが、常に安心感が持てるような、かつ、決して甘い見込みで進めるようなことのない、適切なお手伝いをしていただいたと記憶しています。また、購入と売却を同時にお願いしたことでの仲介手数料の割引や、銀行でのつなぎ融資の情報提供や融資の円滑化なども併せて、さすが一流のお手並みと感服したものでした。

仲介手数料はリスク軽減のための費用と考えよう

ここまで仲介手数料の計算方法について解説してきました。不動産売却にかかる費用を直接抑える方法もありますが、個人間取引はトラブルが起きやすく、仲介手数料が過度に安い不動産会社はサポートが少ない可能性があることには留意しておきましょう。売却時の費用がかかったとしても、高い価格で成約を決めることができれば諸費用を差し引いても赤字にならずに済むこともあります。そのため、仲介手数料について無理な値引き交渉をしようとするよりも「なるべく高く、安心安全に売る」ことが大切なポイントです。

また、不動産売却を円滑に進めるには、仲介を依頼する不動産会社選びも非常に重要です。不動産査定を依頼した際には、信頼できそうな不動産会社かどうかを見極めるようにしましょう。信頼できる不動産会社を見極めるポイントは、「取扱実績が豊富」「不動産売却を得意としている」「売却活動に熱心」「親身になって適切な対応をしてくれる」などが挙げられます。査定額の高さだけでなく、幅広い観点から総合的に不動産会社を選びましょう。

三井のリハウスでは、100万件以上の取扱件数から得られた経験や知見にもとづき、不動産売却をサポートします。精度の高いAI査定や簡易査定、訪問査定で算出される査定額から、仲介手数料の目安を知ることも可能です。おおよその仲介手数料が知りたい方、そのほか不動産売却に関してお悩みの方はぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

●不動産売却をお考えの方はこちら

●リハウスAI査定はこちら

この記事のポイント<Q&A>

- Q不動産売却の費用のなかで最も大きな金額になるのは何でしょうか? A媒介契約を結んだ不動産会社に支払う仲介手数料です。詳しくはこちらをご覧ください。

- Q仲介手数料に消費税はかかりますか? A消費税課税事業者である不動産会社による不動産売買の仲介では、仲介手数料には消費税が課されます。税率は、一般的な商品やサービスと同じ10%です。

- Q土地の仲介手数料の計算方法はどうなりますか? A土地の場合も建物と同じ計算式が適用されるため、特別な違いはありません。仲介手数料の上限も、建物と同様、宅地建物取引業法で定められています。

監修者:三上隆太郎

株式会社MKM 代表取締役

大手ハウスメーカーにて注文住宅の受注営業、家業の建設会社では職人として従事。

個人向け不動産コンサルティング会社のコンサルタントやインスペクターを経験し、中古+リノベーションのフランチャイズ展開、資格の予備校にて宅地建物取引業法専属講師など、不動産業界に幅広く従事。

https://mkm-escrow.com/