登記簿謄本とは?取得方法や費用、記載内容の見方について詳しく解説

登記簿謄本とは、不動産の所有者についての情報が記載されている公的な書類のことです。名称が変更され、現在は「登記事項証明書」と呼ばれています。この記事では、不動産の売買で必要な登記簿謄本の取得方法や見方などについて解説します。

目次

登記簿謄本(登記事項証明書)とは?

登記簿謄本とは、建物(家屋)や土地といった不動産の所有者についての情報が記載されている公的な書類のことです。家の購入や売却で所有権を移転したり、建物を新築したりしたときには、「登記(登記簿に記録する手続き)」を行い、不動産の所有者を明確にすることで、所有者の権利を第三者に主張できます。そのため、登記簿謄本には不動産の所有者や所在地、抵当権の状況、所有権移転等による変更登記の履歴などが記載されています。

現在、登記簿は電子データで管理されており、「登記事項証明書」といわれています。記録方法が紙からデータに移行された際に名称が変更されましたが、証明内容は同じであるため、今でも登記簿謄本と呼ばれることがあります。

そこでこの記事では、現在も呼ばれることの多い「登記簿謄本」の名称を用いて、取得方法や見方などの基礎知識をご紹介します。

なお、今回ご紹介する不動産登記簿謄本(登記事項証明書)と、企業が基本情報を登記する法人登記の際に用いる登記簿謄本(履歴事項全部証明書、代表者事項証明書を含む)は異なるものですので、混同しないように注意しましょう。

登記簿謄本が必要となるケースは?

登記簿謄本が必要になるのは、主に以下のようなタイミングです。

・不動産を購入・売却するとき

・住宅ローンを申請するとき

・住宅ローン控除を申請するとき

不動産取引の際には、所有者や担保の有無といった登記簿の内容を確認するために、登記簿謄本の取得が必要です。また、住宅ローンを申請する際は、担保となる不動産の状況を評価するために金融機関から提出を求められます。住宅ローン控除の適用を受ける場合には、初年度の確定申告書に添付して申請する必要もあります。

登記簿謄本は、不動産取引を公平かつ安全に行うためにあるものです。そのため、必要な手続きを行えば、不動産の所有者以外の人でも申請者の身分証明書を提示することなく取得・閲覧ができます。また、登記簿謄本に法律で定められた有効期限はありません。ただし、一定の期間内に発行された証明書を求められることがあるため注意しましょう。

登記簿謄本の種類

登記簿謄本には4つの種類があります。それぞれの記載内容は次の通りです。

| 登記簿謄本の種類 | 概要 |

|---|---|

| 全部事項証明書 | 全ての登記記録が記載されている(閉鎖事項証明書に関する内容を除く) |

| 現在事項証明書 | 登記記録のなかで、現在の権利関係のみが記載されている(過去の所有者や抹消された権利などは記載されていない) |

| 一部事項証明書 | 登記記録のなかで、請求した一部の記録が記載されている |

| 閉鎖事項証明書 | 既に閉鎖された登記記録が記載されている |

たとえば、大規模マンションのように多数の権利者がおり、全部事項証明書が膨大になる場合は、一部事項証明書を用いることで自分の記録だけを請求できます。また、閉鎖事項証明書には、コンピュータ化される以前の謄本や滅失した建物などが記録されています。

不動産の売却や相続で登記簿謄本の提出を求められた場合には、上の表のうち、どの証明書が必要なのか確認しておきましょう。なお、登記簿謄本に記載されている登記内容を要約したものとして、「登記事項要約書」と呼ばれる書類があります。「所有者だけを知りたい」といった限定的な用途の場合、登記簿謄本と比べて安い費用で取得できる点がメリットです。

登記簿謄本はどこで取る?

登記簿謄本の取得には、主に以下の3通りの方法があります。

| 取得方法 | ポイント |

|---|---|

| オンライン | 取得時の手数料は受け取り方法が窓口か郵送かによって異なる |

| 法務局の窓口 | 法務局(登記所)ごとに管轄している物件は決まっているが、法務局の「登記情報交換サービス」を利用することで、最寄りの登記所から遠方にある物件の登記簿謄本も取得可能 |

| 郵送 | 法務局から登記簿謄本が送付されてくるまでには、数日から1週間程度かかる |

登記簿謄本の取得については、どこで取得するか、どこで受け取るかによって、手間や日数に違いがあるため、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。

登記簿謄本を取得・閲覧する方法と費用

上記3通りの取得方法と費用、閲覧のみ行う方法についてもまとめて解説します。

オンラインで取得する

オンラインで登記簿謄本の交付請求をする場合、手順は以下の通りです。

1.法務局のサイトに情報を登録する

2.申請書を作成し、送信する

3.手数料をペイジー、インターネットバンキング、モバイルバンキングなどで電子納付する

4.登記簿謄本を窓口または郵送で取得する

取得の際の手数料は、法務局の窓口で受け取る場合は登記簿謄本1通につき480円、法務局から郵送してもらう場合は500円かかります。これは、次にご紹介する法務局の窓口で取得するよりも手数料が安くお得です。

●登記簿謄本をオンラインで取得する場合はこちら

法務局の窓口で取得する

法務局の窓口で登記簿謄本を取得する場合は、1通につき600円の手数料分の収入印紙を、窓口備え付けの申請書に貼付して申請、取得します。なお、手数料分の収入印紙は、コンビニや法務局、郵便局などで購入できます。

郵送で取得する

登記簿謄本を郵送で取得する場合の手順は以下となります。

1.法務局のホームページから申請書を印刷し、必要事項を記入する

2.切手を貼った返信用封筒を同封し、手数料600円分の収入印紙を貼った申請書を法務局窓口宛に郵送する

3.返送を待つ

郵送での取得にかかる費用は、1通の登記簿謄本を取り寄せた場合にかかる手数料600円と、申請用及び返送用の切手代です。

閲覧のみ行いたい場合

登記簿謄本の閲覧のみ行いたい場合は、一般財団法人民事法務協会が提供するオンラインの「登記情報提供サービス」で登記簿情報が確認でき、便利です。閲覧には利用者登録する方法と登録しない方法の2つがあり、登録しない方法では利用する度に利用者情報を入力しなければなりません。

なお利用時間は、平日の8時30分~23時、土日祝日の8時30分~18時です。また閲覧には、利用料金(手数料)が発生します。

登記簿謄本を取得・閲覧する場合の注意点

登記簿謄本を取得または閲覧するには、土地であれば地番(権利の範囲や土地の場所を示す番号)、建物であれば家屋番号(建物を示す番号)などが必要です。

都市部の不動産は、地番が住居表示と異なる場合も多くあります。地番が分からない場合には、「ブルーマップ」を閲覧してみましょう。ブルーマップとは、住宅地図と法務局が管轄する「公図」を重ね合わせたもので、図書館やインターネット、法務局窓口を利用すれば無料で閲覧できます。

また、登記簿謄本に記載された不動産番号(土地や建物ごとに付与された不動産特定のための13桁の番号)が分かる場合には、不動産番号を使用して、登記簿謄本の取得・閲覧をすることも可能です。スムーズに手続きを行えるように、事前に地番や家屋番号、不動産番号を調べておきましょう。

加えて、登記簿謄本を請求・取得できるのは平日のみであることに注意しましょう。オンラインの場合は平日8時30分~21時、法務局の窓口の場合は平日9時~17時が受付時間です。先述の通り、登記簿情報の閲覧のみならば、登記情報提供サービスを利用して土日祝日も可能ですが、請求・取得の場合は可能な日時が限られることを覚えておきましょう。

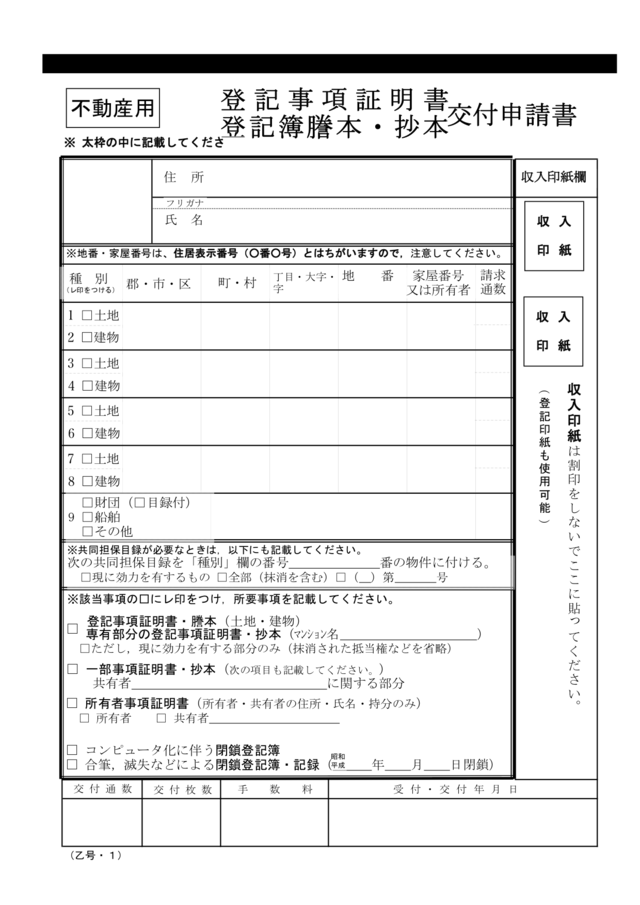

登記簿謄本の交付申請書の書き方

登記簿謄本を入手するには、交付申請書(正式名称は「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付申請書」)に必要事項を記載して、提出する必要があります。ここでは、交付申請書の書き方と注意事項を解説します。

「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付申請書」法務局から引用(※1)

まずは、申請を行う人の住所、氏名、土地もしくは建物の種別、不動産がある地番や家屋番号、入手したい書類の枚数を正確に記載します。

共同担保目録が必要な場合には、共同担保目録の欄にも記載が必要です。現在有効な分が記載されている「現に効力を有するもの」と、抹消された抵当権の履歴も分かる「全部」の2種類がありますが、どちらを請求しても料金は変わりません。また、共同担保目録が必要ない場合でも、抵当権の状況を把握するのに役立ちます。

交付申請書の下方には、必要な書類にチェックを付ける欄がありますが、申請する際に明確にしなければならない点が異なります。以下の表を参考に、それぞれの詳細をチェックしましょう。

| 書類の種類 | 書類の内容 | 申請時に明確にする点 |

|---|---|---|

| 登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 | 登記している情報全てを記載したもの | 全ての登記か、現在効力のある登記(抵当権が抹消されている分は省く)かを選択する |

| 一部事項証明書・抄本 | 登記している一部を記載したもの | 一部とは、どの共有者に関することかを明記する |

| 所有者事項証明書 | 所有している人の状況(住所、氏名、持分)を記載したもの | どの所有者・共有者に関するものかを明記する |

| コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿 | 紙で管理されていた登記はデータで管理されるようになり、それに伴って閉鎖された登記のこと | 閉鎖登記となった謄本を欲しい場合、選択するのみで可(閉鎖された日から土地であれば50年間、建物であれば30年間保存されている) |

| 合筆、滅失などによる閉鎖登記簿・記録 | 隣接する複数の土地を合わせる「合筆」、建物の存在がなくなる「滅失」に伴って閉鎖された登記のこと | 合筆や滅失で閉鎖登記が欲しい場合、いつの登記が欲しいのかを明記する |

どれを取得すればよいか判断に迷った場合は、不動産会社や法務局窓口、司法書士などの専門家に相談し、適切に対応しましょう。

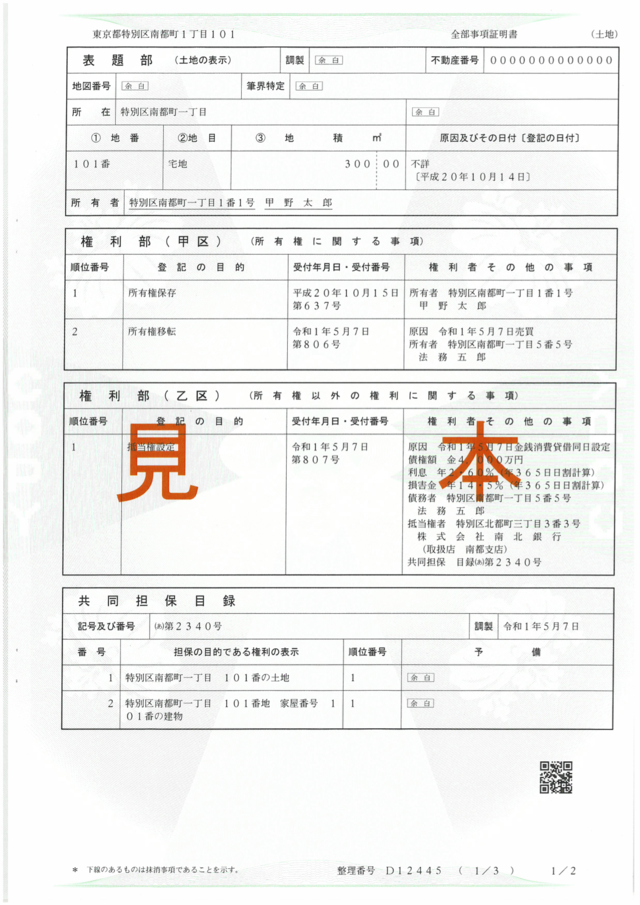

登記簿謄本の見方

登記簿謄本は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つの欄に分かれており、それぞれに不動産の情報が記載されています。ここでは、各欄に記載されている情報の内容と、その見方を解説します。

「全部事項証明書(不動産登記)の見本」法務省から引用(※2)

表題部

不動産登記簿の表題部には、土地や建物など不動産の概要が記載されています。まずは、土地の登記簿謄本から解説します。

| 記載事項 | 記載内容 |

|---|---|

| 不動産番号 | 土地や建物などの不動産を一括して管理するために法務局が定めたもの |

| 所在 | 土地は丁目または小字まで 建物は所在地番まで(普段郵送先や住民票などで用いる住居表示とは異なる場合もあるので注意) |

| 地番 | 法務局が定めた土地の番号 |

| 地目 | 土地の用途 |

| 地積 | 土地の面積 |

| 原因及びその日付(登記の日付) | 登記事務が完了した日付 |

一方、建物の登記簿謄本では、上記に加えて以下の事柄が記載されています。

・家屋番号:法務局が定めた建物の番号

・種類:居宅や共同住宅といった建物の用途

・構造:建築の主な材料や屋根の種類及び階数

・床面積:建物の各階の床面積

・敷地権の表示(マンションの場合のみ・敷地権の種類、敷地権の割合など)

権利部(甲区)

権利部(甲区)には、不動産の所有権の状況が記載されており、主に所有者の住所、氏名や登記の目的などが書かれています。登記の目的は、売買や相続などによる「所有権移転」や、一戸建て住宅の新築や新築マンションを購入した際の「所有権保存」などです。

権利部(乙区)

権利部(乙区)には、不動産の所有権以外の権利が記載され、抵当権や賃借権、地上権などが該当します。マンションや一戸建てといったマイホーム購入のために住宅ローンを組んだ場合は、融資元の金融機関が抵当権の権利者となり、「抵当権設定」がなされます。

共同担保目録

共同担保目録には、共同担保の状況が記載されています。共同担保目録とは、1つの抵当権に対して担保として設定されている複数の不動産の一覧です。たとえば、マイホームとして土地と建物を購入した場合に住宅ローンを組むと、土地と建物の2つが、1つの抵当権の担保となります。

登記簿謄本の申請方法を把握してスムーズな売却へ!

ここまで登記簿謄本の取得方法、見方などについて解説してきました。登記簿謄本が必要となる場面の1つは家を売却するときです。家の売却を希望する場合は、事前に必要書類を確認し、申請の準備を進めておくとよいでしょう。また、売却をスムーズに進めるには、売却の最初のステップである査定を早めに行っておくことがおすすめです。

三井のリハウスでは、累計取扱件数100万件の実績に基づいた精度の高い無料査定を行っています。査定はもちろん、その後の売却についてもお客さまのご要望に寄り添ったサポートを行っております。不動産の売却を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●不動産の無料査定はこちら

●リハウスAI査定はこちら

●家の売却ガイドはこちら

※出典1:登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付申請書,法務局

https://houmukyoku.moj.go.jp/saga/content/000134606.pdf

(最終確認:2024年12月17日)

※出典2:全部事項証明書(不動産登記)の見本,法務省

https://www.moj.go.jp/content/001309855.pdf

(最終確認:2024年12月17日)

不動産鑑定士 竹内英二

株式会社グロープロフィット代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士をはじめとしたさまざまな資格を保有。不動産の専門家として、不動産鑑定やコンテンツのライティングなども行なっている。

https://grow-profit.net/