相続登記とは?自分で行う流れや必要書類、申請にかかる費用も解説

相続登記とは、不動産の所有権を被相続人から相続人へ移し、名義変更する手続きのことです。2024年4月から相続登記が義務化されるため、定められた期限内に申請する必要があります。こちらの記事では、相続登記の流れや必要書類、費用について詳しく解説します。

相続登記とは?

不動産の登記とは、不動産が誰のものなのかを記録して一般に公開することを指します。なかでも相続登記とは、不動産を相続した人が、登記上の名義を被相続人(不動産の元の所有者)から相続人(不動産の新たな所有者)へ変更する手続きのことです。

不動産を相続した際に相続登記を行わないと、不動産の所有者が不明になることで、いざ不動産を売却しようと思っても手続きに時間がかかったり、手続き自体が困難になったりします。

この相続登記は、2024年4月から義務化されることをご存じでしょうか?今回は、相続登記について、登記の義務化に関する詳細や相続登記を自分で行うときの流れのほか、必要書類、かかる費用まで詳しく解説します。不動産を相続した方や、相続した不動産を売却する予定がある方はしっかり確認しておきましょう。

相続登記は義務化される

相続登記の手続きは、2024年(令和6年)4月1日から義務化され、相続人は相続によって不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。相続登記の義務化は、登記簿を見ても所有者が分からない不動産の増加が背景にあり、相続登記がされていない所有者不明の不動産を減らすために法律が改正されました。

義務化以降は、登記の期限を守らなかった場合、過料の対象になります。また、相続登記をしないことで権利関係が複雑になったり、不動産を売却できなくなったりするリスクもあるため、不動産を相続することになったら、速やかに相続登記の手続きを行いましょう。

●相続登記の義務化について詳しい記事はこちら

相続登記の義務化とは?知っておきたいポイントや怠った場合のリスクについて解説

相続登記のパターン

相続登記には以下の3つのパターンがあります。

・遺言書による相続登記

・遺産分割協議による相続登記

・法定相続による相続登記

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

遺言書による相続登記

遺言書がある場合は、遺言書を添付し、その内容に基づいて相続登記の申請を行います。遺言書が公証人によって作成された「公正証書」以外の「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は、家庭裁判所で開封する検認手続きが必要です。公正証書以外の遺言書を見つけたら、速やかに家庭裁判所に連絡し、検認の依頼をしましょう。

遺産分割協議による相続登記

法的に認められる遺言書がなく、複数の相続人がいる場合、「遺産分割協議」によって相続登記を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で相続の割合を決める話し合いのことです。相続人全員の合意が得られれば、相続の割合を自由に決められますが、相続人の間で合意が得られない場合、トラブルに発展する恐れがあることに注意が必要です。また、遺産分割協議では、話し合いの内容を遺産分割協議書という書類として残す必要があります。

法定相続による相続登記

法的に有効な遺言書がなく、遺産分割協議が成立しない場合や、相続人全員が集まれない場合には、法定相続による相続登記を行います。法定相続とは、法律で定められた割合での相続です。法律によって、相続する血縁者は配偶者、子ども、親や祖父母、兄弟姉妹に分けられ、相続の優先順位が決められています。法定相続は、遺産分割協議を経ることなく、直接申請することも可能です。

相続登記を自分で行うやり方

相続登記は、司法書士に依頼することが一般的ですが、依頼せずに自分で行うこともできます。権利関係が複雑な場合や不動産が遠方にある場合など、相続人自身で相続登記を行うことが難しいケースもありますが、自分で手続きができれば、司法書士に支払う費用を抑えることができます。ここでは、相続登記を自分で行う流れを具体的に見ていきましょう。

相続登記を自分で行う場合には、下記の流れで進めていきます。

[ 1 ] 不動産の情報を集める

[ 2 ] 相続人を確定する

[ 3 ] 必要書類を集める

[ 4 ] 遺産分割協議書を作成する(必要な場合)

[ 5 ] 法務局へ申請する

[ 1 ] 不動産の情報を集める

最初に、相続する不動産がどのように登記されているかを確認する必要があります。相続が発生した時点で、不動産の名義が誰になっているかを先に調べましょう。

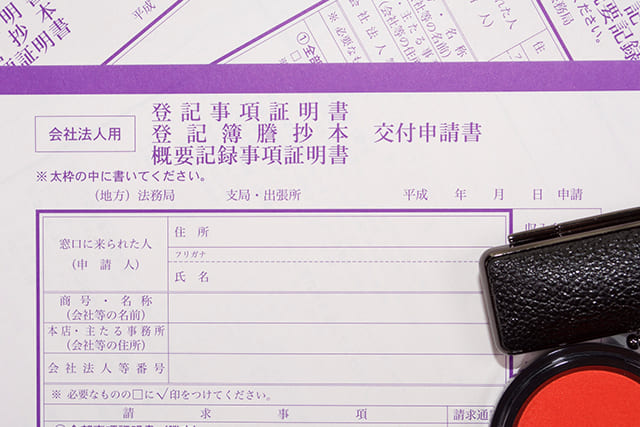

また、相続登記には相続する土地や建物に関する情報が必要になるため、対象となる不動産の「登記事項証明書」を取得しましょう。この証明書には、不動産の地番や土地面積、所有者に関する情報、担保に関する事柄などが明記されています。

登記事項証明書は法務局で身分証を提示することで誰でも取得できます。また、法務局のサイトからオンライン申請しておき、窓口へ取りに行ったり、郵送で受け取ったりすることも可能です。

[ 2 ] 相続人を確定する

次に、相続人を明記した遺言書がない場合、法定相続人が誰かを調べ、相続人全員を確定します。相続人を調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を調べ、相続すべき人を調べることになります。

[ 3 ] 必要書類を集める

相続人が確定したら、必要書類を集めましょう。相続登記には、住民票や戸籍謄本、収入印紙など、さまざまな書類が必要です。相続登記に必要な書類については、以下で詳しく紹介します。

[ 4 ] 遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合、被相続人の財産は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決めます。相続人全員の合意を得て、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成には、相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。

[ 5 ] 法務局へ申請する

必要書類を集めたら、法務局で相続登記の申請を行います。その際、相続する不動産の所在地を管轄する法務局での申請が必要です。

申請方法は、窓口で申請する方法と、申請書類を郵送する方法、オンラインで申請する方法の3つがあります。オンラインで申請する場合、作成者の電子署名が付された電子文書が必要になるため、事前に確認しましょう。

相続登記に必要な書類一覧

ここからは、登記事項証明書以外に相続登記に必要な書類を3つのパターン別に見ていきましょう。

遺言書による場合

遺言書がある場合の相続登記に必要な書類は以下の通りです。

| 書類 | 取得先 |

|---|---|

| 遺言書 | 自宅等または公証役場、法務局 |

| 被相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書) | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の改製原戸籍 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村役場 |

| 相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書) | 本籍地の市区町村役場 |

| 相続人の固定資産課税明細書 | 毎年4月頃に市区町村から送付 |

| 相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |

遺産分割協議による場合

遺産分割協議を行う場合の相続登記に必要な書類は以下の通りです。

| 書類 | 取得先 |

|---|---|

| 遺産分割協議書 | 遺産分割協議後に被相続人が作成 |

| 被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の改製原戸籍 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村役場 |

| 相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書) | 本籍地の市区町村役場 |

| 相続人の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 |

| 相続人の固定資産課税明細書 | 毎年4月頃に市区町村から送付 |

| 相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |

法定相続の場合

法定相続をもとに相続登記を行う場合に必要な書類は以下の通りです。

| 書類 | 取得先 |

|---|---|

| 被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の除籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の改製原戸籍 | 本籍地の市区町村役場 |

| 被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村役場 |

| 法定相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書) | 本籍地の市区町村役場 |

| 法定相続人の固定資産課税明細書 | 毎年4月頃に市区町村から送付 |

| 法定相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |

相続人が複数人いる場合、戸籍謄本と印鑑証明書は相続人全員の書類が必要になります。また、必要書類の多くは、各自治体の役場で管理されていますが、戸籍謄本や除籍謄本は取得先が本籍地であるため、早めに手続きを行いましょう。

相続登記にかかる費用

相続登記を自分で行うときにかかる費用は、大きく分けて以下の2つです。

・登録免許税

・書類の取得にかかる費用

登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のことです。相続登記における登録免許税の税率は、「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」と定められています。固定資産税評価額は、固定資産評価証明書を入手したり、固定資産課税台帳を閲覧したりすることで確認できます。

相続登記の手続きに必要な書類と、書類の取得にかかる費用は以下の通りです。

| 相続登記の必要書類 | 必要書類にかかる費用 |

|---|---|

| 戸籍謄本 | 1通450円 |

| 除籍謄本 | 1通750円 |

| 登記事項証明書 | 1通480~600円(入手方法によって異なる) |

| 改製原戸籍 | 1通750円 |

| 住民票 | 1通200~400円(入手方法によって異なる) |

| 住民票の除票 | 1通300~400円(入手方法によって異なる) |

| 固定資産評価証明書 | 1通200~400円(地域によって異なる) |

| 印鑑証明書 | 1通300円 |

上記の書類は、自治体によって手数料が異なる場合があるため、取得する際は各自治体に詳細を確認するのがおすすめです。

また、相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬として5万~15万円程度かかります。上記のように、手続きには多くの書類が必要ですので、自分で手続きをすることに不安がある人は、司法書士に依頼して手続きを行いましょう。

相続登記のやり方を押さえて売却の準備をしよう!

ここまで、相続登記を行う方法や必要書類、費用について解説してきました。これまで任意の手続きだった相続登記が2024年4月から義務化されます。相続登記をしないと、権利関係が複雑になったり、不動産を売却しようと思っても売却できなくなったりする可能性がありますので、不動産を相続したら、速やかに相続登記を行いましょう。

相続した不動産の売却を検討されている方は、相続登記を行ったら、不動産会社に査定を依頼し、査定価格を把握してみませんか?

三井のリハウスでは、豊富な取引実績を生かし、無料で不動産の査定を行っているほか、不動産売却を担当者が丁寧にサポートいたします。ぜひ一度、お問い合わせください。

●無料査定はこちら

●三井のリハウス360°サポートはこちら

宮原裕徳

株式会社ラムチップ・パートナーズ 所長。税理士。日本のみならず、東南アジアも含めた不動産にかかわる会計・税務に精通している。法人や個人向けに節税セミナーなども行っている。

https://www.miyatax.com/