土地の査定方法は?実際の流れや査定額を決める評価ポイント

土地を売却したいとき、価格を見定める方法には、「自分で相場を調べる方法」と「不動産会社に無料で査定してもらう方法」があります。今回は、査定方法や査定額を決めるポイント、事前準備などについて解説します。

目次

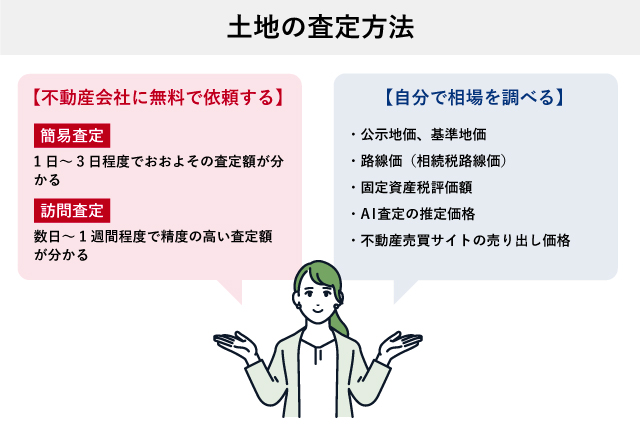

土地の査定方法は2パターン

土地の査定には、「自分で相場を調べる方法」と「不動産会社に無料で査定してもらう方法」の2つがあります。さらに、不動産会社に依頼する方法は、簡易的に評価する「簡易査定(机上査定)」と、不動産会社の担当者が現地を調査して行う「訪問査定」の2種類に分けられます。

この記事では、「自分で調べる方法」と「不動産会社に無料で依頼する方法」、「簡易査定(机上査定)」「訪問査定」がそれぞれどのようなものかについて詳しく解説します。

自分で調べる方法

おおよその土地の売却価格を知りたいときは、自分で調べることもできます。その際、参考になる主なデータとして以下の5つがあります。これらの方法だけで正確な査定額(査定価格)を出すことはできませんが、目安として把握しておきましょう。

・公示地価・基準地価

・路線価(相続税路線価)

・固定資産税評価額

・AI査定の推定価格

・不動産売買サイトの売り出し価格

公示地価・基準地価

公示地価と基準地価は、どちらも土地の売買をする際の指標となる価格ですが、調査の時期と公表する主体に違いがあります。公示地価は、毎年1月1日時点の地価の調査が行われ、国土交通省によって公表されます。一方、基準地価は、毎年7月1日時点の地価の調査が行われ、各都道府県が公表しています。

●公示価格についてはこちら

●全国地価マップはこちら

路線価(相続税路線価)

路線価は、道路に面している土地の価格です。相続税や贈与税などの税金がどのくらいかかるかを計算するときに用いられる価格のため、相続税路線価ともいわれています。2025年の路線価は、国税庁のWebサイトに掲載されている路線価図で調べることができます。

●国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表はこちら

固定資産税評価額

固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税などの税額を計算するときに用いる、市町村(東京23区は都)によって定められた土地や建物の価格です。公示地価の7割程度に設定されています。

AI査定の推定価格

AI査定とは、過去に成約した事例データをもとに、AI(人工知能)が不動産価格をシミュレーションする査定です。土地が所在する市区町村を選択するだけで、即座に査定額を得ることができます。

三井のリハウスでは、蓄積された取引情報をもとにしたAI査定を提供しております。ぜひ、以下からお気軽にお試しください。

●AI査定はこちら

不動産売買サイトの売り出し価格

もう1つの方法として、不動産会社が出している土地の売り出し価格を参考に相場を調べる方法があります。調べたい土地のエリアや条件に近い土地を探して、売り出し価格を確認してみましょう。ただし、売り出し価格は、実際の成約価格とは異なる場合があるため注意が必要です。

三井のリハウスでは、都道府県別による土地売却の査定額・相場を調べることができます。まだ土地売却の意思が固まっていなくても、査定額・相場を知りたい方はぜひご活用ください。

【エリアごとの相場価格を調べる】

首都圏

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

茨城県

不動産会社に無料で依頼する方法

不動産会社に無料査定を依頼することで、より正確な査定額を知ることができます。不動産会社は、長年の実績や周辺の不動産取引データをもとにして査定額を算出します。また、実際に土地を売却するときは、不動産会社の査定額をもとに売り出し価格を決定することが一般的です。

査定方法には、次の2つがあります。

・簡易査定(机上査定)

・訪問査定(詳細査定)

簡易査定

「簡易査定(机上査定)」は、インターネット上で土地の住所や面積を入力し、査定額を出す方法です。ただし、土地の個別の状況を反映しにくいため、おおよその価格を知るための簡易的な方法です。

AI査定との違いは、人の手で算出されている点です。一般的には2日~3日程度で、不動産会社の担当者からメールや電話で結果が伝えられます。

訪問査定

「訪問査定(詳細査定)」は、不動産会社の営業担当者が実際に査定する土地を訪れて調査する方法です。過去の取引データや実績だけでなく、土地の状態や周辺環境も踏まえて査定額を算出するため、より精度の高い査定額を知ることができます。結果が分かるまでには、早くて2日~3日、最大1週間程度かかります。

なお、不動産鑑定士による鑑定もありますが、関係会社間の取引や、裁判での利用といった特殊な事情があるときに利用されるのが一般的です。不動産会社が行う査定は無料ですが、不動産鑑定士による鑑定は有料であるため、土地売却のためであれば不動産会社の無料査定が適しているでしょう。

●土地の査定はこちら

土地の査定を不動産会社に依頼するときの流れ

実際に不動産会社に査定をしてもらう際の流れは、特段難しいものではありません。査定をスムーズに進めるための準備を行い、査定を受け、後日送られてくる結果を確認するという簡単なステップです。

1.書類を準備する

2.訪問査定を受ける

3.査定結果を受け取る

順に見ていきましょう。

1.書類を準備する

土地の査定を依頼するときに、必ず用意しなければならない書類はありません。しかし、所有する土地の情報が多いほど精度の高い査定結果が得られるので、あれば用意しておくとよい書類はあります。詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

2.訪問査定を受ける

土地を売却する意思が固まっており、より精度の高い査定額を知りたいときは訪問査定を依頼しましょう。不動産会社の営業担当者が売却する土地を訪問し、隣地との境界や越境の有無などを詳しく調べます。基本的には立ち会いが必要ですが、屋外での査定が可能な場合は不要となることもあります。現地調査の所要時間は1時間程度です。

●訪問査定についてはこちら

●訪問査定にかかる時間についてはこちら

3.査定結果を受け取る

訪問査定の結果が分かるまでの日数は早ければ2日~3日、最大1週間ほどかかります。また、結果の通知の方法は、郵送やメールなど不動産会社によって異なります。訪問査定の結果はよく読み、査定額に明確な根拠があり、質問に対する回答がしっかりしている不動産会社と媒介契約を結びましょう。

媒介契約とは、不動産の売却を行う際に、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことで、媒介契約締結後の主な流れは以下の通りです。

・売却活動

・売買契約

・決済・引渡し

・確定申告

詳しくは以下の記事で解説しているため、チェックしてみましょう。

●土地売却・査定の流れ、税金、高く売るコツについてはこちら

査定額を決める評価ポイント

不動産会社が査定額を決める際は、土地の面積や形状、日当たり、最寄り駅など、複数の評価ポイントを総合的に考慮して算出します。不動産のプロが重視するポイントを事前に理解しておくことで、査定結果の妥当性を判断しやすくなり、土地売却の戦略を立てやすくなります。代表的な評価ポイントについて、詳しく見ていきましょう。

土地の面積、土地の形状

土地の面積は評価に影響を及ぼします。たとえば、マンションが建つような広い土地は、査定額も高くなりやすい傾向です。一方で、広い土地でも、建築許可に制限がかけられていることで評価が高くなりにくいケースも存在します。たとえば用途地域の「第一種低層住居専用地域」に該当する土地には、暮らしやすい住環境を保護するために、10mまたは12mの高さ制限があったり、住宅や公共施設しか建てられなかったりする制約があります。また、開発の際に道路の造成が必要になると、その分利用できない土地が生じるため、評価が下がる可能性があります。

土地の形状に関しては、「間口が広く長方形である」ことが評価のポイントです。不整形地は、土地の形がいびつで使いにくかったり、デッドスペースが多くなったりする場合があります。また、道路に接している部分が狭く、土地が奥に広がっている「旗竿地」などは、土地の評価が低くなることがあります。

日当たり

日当たりの状態は、多くの買主が気にするポイントです。評価されるポイントとしては、「近くに高い建物がなく日光がさえぎられていない」「東側や南側に道路が面している」「区画の角地で交差する2点に道路が面している」などの条件が挙げられます。

間口と奥行きの長さ

道路に面した間口が広い土地は、建物や駐車場の配置がしやすく、利用効率も高くなるため好評価につながります。

奥行きに関しては、深さそのものより、土地と間口とのバランスが評価において重要です。たとえば、間口が狭くて奥行きが深い土地は出入りしにくかったり、建物の設計が非効率になったりする場合があります。そのため、間口が広く奥行きが浅い土地よりも、評価が低くなる傾向があります。

接している道路の状況

土地が接している道路の状況も、評価に影響します。ポイントは次の通りです。

・幅が広い

・歩道がある

・完全舗装

接している道路が、アスファルトやコンクリートで舗装されており、また歩道もあると、評価が高くなります。さらに、使いやすさの観点から、幅が広い道路は高評価につながります。

接している道路が1つの「中間画地」に比べ、2つの道路に挟まれている「二方路地」や、2つの道路でできた角にある「角地」のほうが評価が高くなる傾向があります。評価が高くなる理由には、2つの道路から出入りできることや、日当たりや風通しがよい点などが挙げられます。特に南と東で道路に面している角地は日当たりがよい場合が多く、より評価が高くなる傾向があります。

角地は二方路地と比較しても好評価になりやすく、一定の条件に当てはまると、建ぺい率は10%の緩和を受けられます。建ぺい率が増加すると建築面積(おおむね建物を上から見たときの面積のこと)を広く取れるため、メリットがあります。

ただし、防犯性の問題から必ずしも評価が高くなるとは限りません。特に二方路地の場合は、背後から泥棒に侵入される恐れがあるため評価されにくいこともあります。

また、道路に対する高低差も評価のポイントです。道路より低い土地の場合には、排水工事に費用がかかることがあり、道路から高過ぎる土地の場合にも、階段や造成工事を行う必要があるため、評価が低くなることがあります。

最寄り駅までの距離

最寄り駅やバス停までの近さも、評価を決めるポイントです。たとえば、査定地が駅から徒歩10分以内だと評価が高くなります。一方、査定地が駅から徒歩20分以上の場合は、バス停への近さ・運行本数・最寄り駅までの乗車時間などが評価に加味されるポイントです。

嫌悪施設の有無

近隣に嫌悪施設がある場合、土地の価格が相場と比較して下がることがあります。嫌悪施設とは、人に不快感を与えるような施設を指し、次のようなものが挙げられます。

・産業廃棄物処理施設

・下水処理場

・墓地

・送電線

・軍事基地

このように、周辺環境で住宅地としての通常有する品質を欠く施設がある場合は、民法で事前に伝えるルールとなっているため、売却時の重要事項説明で必ず買い手に説明が行われます。種類や規模、距離によって評価への影響が変わるため、周囲に嫌悪施設があるかを把握しておきましょう。

使用用途の制限の有無(用途地域)

用途地域とは、使用用途が決められた地域のことをいいます。多様な用途の建築が認められている土地のほうが需要が高いため、評価額は高くなります。ただし、第一種低層住居専用地域と呼ばれる用途地域では、建物の高さの制限などが指定され、使用用途は限られる一方、閑静な住宅地としての人気が高い場所も多くあります。

用途地域は13種類あり、それぞれに用途が振り分けられています。売却予定の土地が、どの用途地域に属しているかは、「地域名+用途地域」で検索すると出てくる、市区町村の都市計画図のサイトなどで確認しましょう。

土地の価値の計算方法

土地売却を行う際には、不動産の価値がどのように決まるかの仕組みを理解しておくとよいでしょう。不動産会社に提示された査定額に納得できるかどうかの判断材料となります。不動産の価値を求める方法には次の3つがあります。

・取引事例比較法

・原価法

・収益還元法

それぞれの方法について見ていきましょう。

取引事例比較法

「取引事例比較法」は、一般的に土地の査定を行うときに用いる方法で、近隣の取引事例をもとに不動産価格が算出されます。近隣の取引事例のなかから、調べたい土地と面積や形が似ている土地をいくつか選び、市場の動きや取引時点などを考慮したうえで査定額が出されます。

原価法

「原価法」は、対象の不動産を再建築した場合にかかる費用(再調達価格)をもとに不動産価格を導く方法です。通常は主に建物の査定に使われますが、極めて稀に土地の査定にも使われるケースがあります。土地の場合は、新たに造成するときにかかる再調達費用にもとづいた金額になります。

収益還元法

「収益還元法」は、査定を行う土地が将来どれだけの収益を生み出せるかを算出する方法です。主に、賃貸用や事業用の不動産を建てることを想定して求めます。

土地の収益還元法には、「土地残余法」という手法があります。土地残余法は、土地の上にアパート等の収益物件を建てることを想定し、その収益物件から得られる純収益をもとに土地の価格を求める方法です。

土地の査定の前に準備しておくこと

スムーズに土地の訪問査定を受けたいなら、書類をまとめたり、土地の手入れをしたりなど、自分でできる事前準備をしておくのがおすすめです。

必要書類の準備

不動産会社に査定を依頼する場合、必ずしも提出しなければならない書類はありません。しかし、あると査定がしやすくなったり、正確な査定額を算出してもらいやすくなったりする書類があるため、もし持っているのであれば事前に準備しておくことをおすすめします。主な書類の一覧は以下の通りです。

| 土地売却の必要書類 | 詳細 |

|---|---|

| 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証など) | 所有権移転登記の際に必要 |

| 印鑑証明書(3か月以内に発行のもの) | 売買契約の際に必要 |

| 住民票 | 所有権移転登記の際に必要 |

| 登記識別情報(登記済権利証) | 物件の所有者であることを証明する書類で、所有権移転登記の際に必要 |

| 売買契約書 | 購入したときの金額・条件などが記されており、売却後の税金計算の際に必要 |

| 確定測量図 | 全ての境界が確定している際に発行される実測図で査定時に有無を聞かれることが多い |

| 筆界確認書・越境の覚書 | 自分が所有している土地の(購入時の)境界が確定していることを隣地所有者と確認したことを示す書類で、確定測量図がある場合は不要なケースもある |

| 固定資産評価証明書 | 所有権移転登記の登録免許税を計算するために必要 |

| 固定資産税納税通知書 | 固定資産税清算金を計算するために必要 |

これらの書類は、査定の際にはなくても問題ありません。しかし、土地売却のさまざまな場面で必要になるため、実際に売却の意思が固まった段階では随時用意すべきものであることを覚えておきましょう。

●土地売却の必要書類についてはこちら

名義の確認

土地を含む不動産の売却は、原則として名義人本人しか行えません。査定時には名義人が誰かを確認されることが多いため、相続で取得した土地の場合は、名義人の確認をしておくとよいでしょう。

ごみや雑草などの撤去

土地をきれいにしておくことで、土地の管理をきちんと行っていることがアピールでき、売却活動時に購入希望者の印象がよくなります。査定の価格に影響する部分ではありませんが、不法投棄されているごみがないか、雑草が生えて荒れ放題になっていないかなどを確認しておくとよいでしょう。

【種類別】土地売却の注意点

宅地以外の土地を売却したい場合は、事前に許可を取ったり、売却のタイミングに気を付けたりしなければならないといった注意点があります。ここでは、古家がある土地、市街化調整区域内、貸地、農地について、それぞれ注意すべきことをお伝えします。

古家がある土地

築年数が40年~50年を超える木造家屋がある土地を売却する場合、解体費用がかかることに注意が必要です。更地にして売却するか、古家があるままで売却するか判断に迷ったときは、不動産会社に相談するとよいでしょう。

●古民家売却についてはこちら

市街化調整区域

市街化調整区域の注意点は、売るのに時間がかかったり、売れても価格が安くなったりすることです。市街化調整区域は、開発を抑制し都市化を防ぐために、住宅や商業施設を新たに建てることが原則認められていません。そのため、どうしても買い手が限られます。新たに建物を建てたい場合は行政の許可が必要となるため、役所に相談することをおすすめします。

貸地

誰かに貸している土地は、権利の種類によって注意点が異なるため、まず契約内容を確認しましょう。普通借地権の場合、正当な事由がない限り、借地権の契約終了ができないため、更地としての売却は難しくなります。ただし、賃借権が設定されている底地として売ることは可能で、売却を行う場合、借地人の同意は不要です。

定期借地権の場合は、定められた契約期間が終了次第、更地として売却することができます。

●借地権についてはこちら

農地

農地を農地として売るときの注意点は、農家や農業従事者以外に売却できないことです。農地を売るときは、農地法にもとづいた農業委員会の許可が必要となり、売却に際しては多くの手続きがあります。

また、農地を転用し、農地以外の土地として農業従事者以外の人に売却する場合は、原則として都道府県知事または指定市町村長の許可が必要です。市街化区域内にある農地は、農業委員会への届出制となっていることもあります。許可なしに転用を行うと、原状回復命令等の行政処分を受ける可能性があり、場合によっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れもあることに注意しましょう。

【体験談あり】土地の査定で知っておきたいこと

不動産会社から提示された査定額や提案に納得がいかない場合は、ほかの不動産会社に当たってみるのも一案です。不動産会社ごとに査定基準や経験、保有するデータがあるため、異なる査定結果になる可能性があります。

また土地の場合、建物よりも売却価格に差が出る傾向があります。その理由は、土地そのものの立地や広さ、形状などはもちろん、「市場の需要と供給」といった経済的要因も関係しています。このような観点からも、知見がある不動産会社に査定を申し込むほうがよいでしょう。

以下は、三井のリハウスで実際に査定をし、土地売却をした方の口コミです。

| 【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート |

【50代・当初より高く土地を売却した方の体験談】

三井のリハウスにお世話になったのは、土地の売却での取引でした。当時、他社とも売却について相談していましたが、三井のリハウスのご担当者さまはとても丁寧で、素早く対応していただいたことを覚えています。他社は押しが強く不信感があったので、飛び込みでしたが店舗にお伺いして相談しました。こちらからの急な話にもかかわらず、親身に話を聞いてくださり、ご担当者さまが迅速に見積もりを立ててくださいました。三井のリハウスと取引させていただいた決め手は、こちらのペースに合わせてくださる案内があったことと、他社より価格を上乗せしていただいたことです。別件で、親戚も土地の売却で三井のリハウスにご相談させていただきました。

不動産会社に土地の査定を依頼しよう!

土地の売却を考えている方は、査定を依頼することから始めましょう。具体的に売却を考えている場合は、精度の高い訪問査定の依頼をおすすめします。まだ検討段階の場合は、簡易査定を依頼し、おおまかな売却価格を知ることが、本格的に検討すべきかどうかの判断材料になるかもしれません。査定を依頼したら必ず売却しなければならないわけではないため、気軽に受けてみるとよいでしょう。

不動産会社を選ぶ際には、提示された査定額だけでなく、営業担当者の対応がよいか、豊富な知識を持っているか、取扱件数が多いか、などを考慮して選ぶようにしましょう。信頼できる不動産会社を選択することが、スムーズな土地売却につながります。

なお、不動産会社の査定は無料で受けることができます。三井のリハウスでも土地の無料査定を受け付けています。自分の保有している土地がどのくらいの価格で売れそうなのかを把握するためにも、ぜひ依頼してみてはいかがでしょうか?

●無料査定のご依頼はこちら

不動産鑑定士 竹内英二

株式会社グロープロフィット代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士をはじめとしたさまざまな資格を保有。不動産の専門家として、不動産鑑定やコンテンツのライティングなども行なっている。

https://grow-profit.net/