地積測量図とは?取得方法や見方を徹底解説

地積測量図とは、土地面積や隣地との境界を測量した図面のことで、土地の売買に必要です。この記事では、地積測量図について、その見方やほかの図面との違い、取得方法などについて解説していきます。

地積測量図とは

地積測量図とは、土地面積(地積)や隣地との境界を測量した結果を表す図面のことで、不動産登記令第2条3項により、「一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるもの」と定義されます。※1

そもそも地積測量図は、土地に関する税金を管理する土地台帳制度と、土地の所有関係を管理する制度(登記)を統合すべく、昭和35年(1960年)に不動産登記法が改正されたことで作成されるようになりました。

地積測量図は、以下の3つの場面で新たに作成されます。

・1つの土地を複数に分ける場合(土地分筆登記)

・登記簿の面積を訂正する場合(土地地積更正登記)

・登記簿にない土地を新たに登記する場合(土地表題登記)

従って、最後にこれらの登記のされた時期が昭和35年より前である場合や、そもそも登記申請がされていない場合、地積測量図はありません。

地積測量図は、作成された時期によって精度が異なります。これは、土地面積を正確に把握する必要性の向上と、測量・印刷技術の進歩により不動産登記法が何度か改正されているためです。

たとえば、1993年の法改正では、新たに境界標(隣地との境界線を規定した基準点)の標記が義務化されました。これにより、地積を測量した際の基準点が明確になることに加え、コンピューターやプリンターが普及したことで、境界標をもとに精密な計算・印刷が可能になりました。

なお、現在の地積測量図は2005年の法改正を受け、土地を分筆する(分ける)場合、分けた部分と、残った部分全ての土地の地積測量図を作成することが義務化されました(全筆求積)。

このように、法改正が進むにつれ、地積測量図の精度は向上していることが分かります。一方で、古い年代に作られたものは正確性に欠ける可能性が高いため、いつ作成された地積測量図なのかを確認することで、どの程度信頼できるのかが判断できます。

確定測量図や現況測量図、公図の違い

地積測量図と似た言葉として、「確定測量図」「現況測量図」「公図」といった言葉があります。以下で、それぞれの特徴や違いについて見ていきましょう。

確定測量図

確定測量図とは、全ての隣地所有者が立ち会って測量を行い、隣地との境界を確定させたことが分かる図面のことです。基本的な測量項目は地積測量図と同じですが、土地の境界に対する担保について、確定測量図には法的な効力が発生する点に違いがあります。

上記の性質から、確定測量図は一般的に、土地面積の正確性が求められる土地売買の際に用いられます。なお、確定測量図は、土地の所有者が土地家屋調査士に依頼し、作成します。確定測量にかかる費用は、土地の面積や隣接する土地の所有者の数、地域などにより大きく異なりますが、35万~80万円と高額であるため、土地売却の際の資金計画にあらかじめ組み込んでおくとよいでしょう。

現況測量図

現況測量図とは、堀やフェンス・ブロック塀など、現在において事実上の境界となっている要素をもとに、面積を算出した図面のことです。地積測量図や確定測量図とは、使用される場面が異なります。

現況測量図は、境界線の特定や登記上の面積を求めることが目的ではなく、主に家の建築や相続税額の計算といった、現状の土地面積が知りたい場合に用いられます。従って、隣地所有者の立ち会いが必要なく、隣地の人からの承認を得ていないものであるため、土地の売買で使用されることはほとんどありません。

現況測量図を作成したい場合は、土地家屋調査士に依頼することが一般的です。費用は地域によって大きく異なりますが、最低でも10万~20万円程度はかかるため、自身の状況を考慮し、作成を検討しましょう。

公図

公図とは、おおまかな土地の形状や位置について示した図面のことです。法務局によれば、公図は「地図に準ずる図面」であるとされ、土地の面積や距離・形状・位置について正確性が高く、境界を一定の誤差の範囲内で復元可能な図面である「地図」と区別されます。※2

土地の面積や境界を正確に特定する目的のために作成されたものではないことから、その精度は高いとはいえません。しかし、地積測量図のない土地にも存在するものであり、おおまかな土地の位置や形状を確認する用途としては十分に活用できます。

法務局の窓口やインターネット、各市町村役場にて取得できるため、必要に応じて取得を検討しましょう。

地積測量図が必要なケース

地積測量図が必要になるケースは具体的に以下の3つです。

・土地の売買

・土地分割における土地分筆登記

・新たに土地を登記する場合の表題登記

順番に見ていきましょう。

土地の売買

地積測量図は、土地の売買に必要になります。また、相続の際にも地積測量図を用意しておくとよいでしょう。

土地分割における土地分筆登記

相続や土地売買にあたって、1つの土地を複数に分割する際には「分筆登記」を行います。分筆登記には、地積測量図を用意しなければなりません。

新たに土地を登記する場合の表題登記

民間に払い下げられた国有地等や、まだ登記されていない土地を新たに登記する場合、「土地表題登記」を行います。これにも地積測量図の提出が必要となります。

ただし、現代において登記されていない土地はかなり珍しく、表題登記が行われるケースは少ないといえるでしょう。

地積測量図の取得方法

地積測量図は、土地の所有者や関係者にかかわらず、誰でも取得できます。以下では、具体的な地積測量図の取得方法について解説していきます。

法務局で取得する

法務局の窓口で地積測量図を申請する場合、以前はその土地を管轄している法務局に出向く必要がありましたが、現在は法務局間でデータのやりとりが可能になったため、最寄りの法務局から取得できるようになりました。

窓口では、申請書に必要事項を記入し、土地1筆につき450円分の手数料を支払うことで手続きが完了します。この場合の手数料は収入証紙として貼付する必要がありますが、収入証紙は法務局で購入可能ですので、事前の用意は必要ありません。

なお、従来の法務局の窓口対応時間は8時30分から17時15分まででしたが、令和6年1月4日より、各種窓口対応時間が9時から17時までとなりました。「出勤前に手続きをしよう」といった場合には注意が必要でしょう。

インターネットで申請する

「窓口に行った際、手続き完了までの待ち時間が嫌」「窓口に取りに行く都合がつかない」といった場合は、オンラインにて申請・請求する方法がおすすめです。

この場合、「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」の「かんたん証明書請求」からオンラインで申請を行い、インターネットバンキングで手数料を納付することで申請が完了します。

オンラインで申請を行う具体的なメリットは以下の3点です。

・8時30分から21時まで申請できる

・法務局の窓口で待つことなくスムーズに受け取れる

・郵送してもらえる

地積測量図の見方

地積測量図の記録内容は、不動産登記規則第77条によって定められており、記録内容は主に以下の通りです。

・地番・所在地

・当該境界標の表示(境界標がある場合)

・測量の年月日

・縮尺

・求積表(面積の算出方法を示した表)

・方位

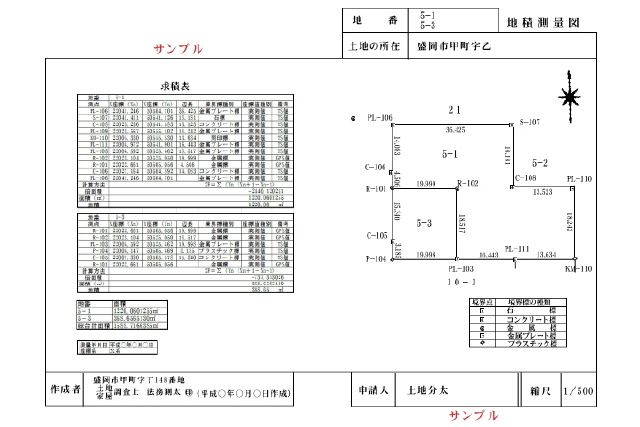

以下の画像は、盛岡地方法務局が作成した地積測量図の見本※3です。この見本を見ると、上記のような項目が記録されていることが分かります。

地積測量図に迷ったらプロの不動産会社に相談するのがおすすめ

ここまで、地積測量図の定義や、似た図面との違い、取得方法などについて解説してきました。地積測量図は隣地との境界を明確に示した図面で、特に土地の売買を検討している人はご紹介した知識を押さえておきましょう。

土地売却を成功させるには不動産会社選びが重要といえます。三井のリハウスでは、累計取扱件数100万件の実績から得た知見に基づき、土地・マンション・一戸建てなどの種類を問わず売買を徹底サポートいたします。不動産売却を検討している方はぜひお気軽にお問い合わせください。

※1出典:e-Gov法令検索 平成十六年政令第三百七十九号不動産登記令,デジタル庁

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000379_20240401_505CO0000000297

(最終確認:2024年7月2日)

※2出典:公図って何?~地図と公図の違い~,法務局

https://houmukyoku.moj.go.jp/yamagata/page000081.pdf

(最終確認:2024年7月2日)

※3出典:土地・建物の地図・図面など,盛岡地方法務局

https://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/static/33zumen.html

(最終確認:2024年7月2日)

監修者:三上隆太郎

株式会社MKM 代表取締役

大手ハウスメーカーにて注文住宅の受注営業、家業の建設会社では職人として従事。

個人向け不動産コンサルティング会社のコンサルタントやインスペクターを経験し、中古+リノベーションのフランチャイズ展開、資格の予備校にて宅地建物取引業法専属講師など、不動産業界に幅広く従事。

https://mkm-escrow.com/