マンション売却で儲かったのはなぜ?高く売るポイントと損しないための注意点を解説

マンション売却で儲かった人は実際どのような工夫をしていたのか、気になる方も多いのではないでしょうか?この記事では、マンション売却で利益を得るために意識すべきポイントと注意点について解説します。

目次

マンション売却で儲かった?

マンション売却を検討している方の多くは、売却で利益を得たいと考えているのではないでしょうか?実際にマンション売却で儲かった人のなかには、不動産に特別詳しいわけではないものの、儲けるためのコツや注意点を押さえたうえで売却活動を行っていたという方も多くいます。

今回の記事では、そのようなコツや注意点に加え、マンション売却後にかかる税金と、節税方法まで解説します。

マンション売却で儲かった人に共通するポイント7選

マンション売却で儲かった方は、以下のポイントを押さえていた可能性があります。

・築10年以内で売却していた

・不動産需要の高いタイミングで売却していた

・適切な売り出し価格を設定していた

・内覧準備に力を入れていた

・好立地の物件を購入していた

・税金の特例制度をうまく利用していた

・不動産会社の選定を慎重に行っていた

上記7つのポイントについて、1つずつ詳しく解説していきます。マンションを買ったときよりも高く売りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

築10年以内で売却していた

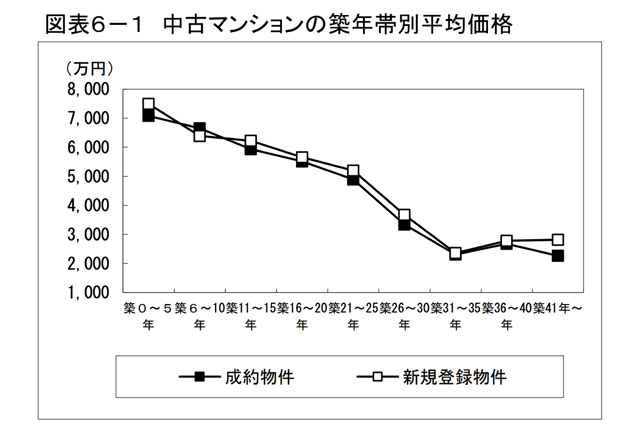

マンションをできるだけ高く売却するためには、築10年以内で売却するのがポイントです。土地と違って建物は経年劣化するのが一般的です。従って、築年数が経過するにつれて資産価値は減少していき、マンションの売却価格も下落する傾向にあります。

「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」より引用(※1)

実際に、公益財団法人東日本不動産流通機構の「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」(※1)によると、築10年以内のマンションは、比較的高値で売却されていることが分かります。

不動産需要の高いタイミングで売却していた

マンション売却で儲けるためには、売り時の判断、つまり不動産需要が高いタイミングで売却することも大切です。不動産需要が最も高い時期は、4月からの就職や進学を控えた2月~3月頃とされます。一方で、1月・8月は、不動産取引が落ち着く傾向があるので注意しましょう。

また、マンションの周辺環境の変化も、売り時を判断するうえで重要なポイントです。たとえば、大型商業施設や駅の新設など、利便性が向上する可能性が高まると、物件需要も自然と高まります。このように需要が上がったタイミングでマンションを売り出すことで、売主側の希望条件に沿った売却がしやすくなり、儲けられる可能性も高まるでしょう。

●マンションの売り時に関する詳しい記事はこちら

適切な売り出し価格を設定していた

マンション売却で儲けるためには、適切な売り出し価格の設定が重要です。マンションの売り出し価格は安過ぎると損失が出てしまう恐れがあり、逆に相場を無視した高過ぎる価格だと売れるタイミングを逃してしまうことがあります。適切な相場は、不動産会社のホームページで気軽に調べられるので活用してみてください。

なお、売り出し価格は不動産会社に査定を依頼し、提示された査定額をもとに売主が決めるのが一般的です。損をしないためにも、買主の需要に見合った価格設定を行いましょう。

●マンションの売り出し価格に関する詳しい記事はこちら

●三井のリハウス無料査定のお申し込みはこちら

内覧準備に力を入れていた

買い手によい印象を持ってもらい希望価格での売却を成功させるためには、清掃や換気など、内覧準備にも力を入れましょう。内覧は購入検討者に物件の魅力を直接アピールできるため、購入意思を大きく左右する重要なステップです。物件に対して好印象を持ってもらえれば、早いタイミングで値下げ交渉なしに購入してもらえる可能性が高まります。

●内覧のコツに関する詳しい記事はこちら

好立地の物件を購入していた

好立地のマンションは需要が高いため、中古でも高値で売れやすい傾向があります。たとえば、徒歩5分圏内程度に駅や商業施設があれば、需要が見込める可能性があります。

税金の特例制度をうまく利用していた

マンション売却で儲かった場合には、所得税や住民税を納めなければなりません。しかし、特例をうまく使うことで節税ができます。かかる税金や特例については後ほど詳しく解説します。

不動産会社の選定を慎重に行っていた

マンション売却では、不動産会社選びも重要です。マンション売却は最初の売り出し価格で成約するとは限らず、買い手が見つからなければ段階的な値下げも必要です。買い手を見つけられるかは、仲介を依頼する不動産会社のノウハウや宣伝力によるため、希望の価格で成約して儲けるためには、信頼できる会社を選びましょう。できるだけ実績が豊富で、緻密な販売戦略を立ててくれる不動産会社を選ぶのがおすすめです。不動産会社を見極める判断基準には、ほかに以下のようなものが挙げられます。

・売却物件のエリアに精通しているか

・査定額が妥当か

マンション売却で大損しないための注意点

マンション売却において、損を避けて儲けるために意識しておきたい注意点は以下の通りです。

・余裕を持ったスケジュールで売却する

・競合物件と売却時期をずらす

・所有期間が5年を超えてから売却する

ここではそれぞれについて詳しく解説していきます。

●マンション売却で大損した場合の対処法に関する詳しい記事はこちら

余裕を持ったスケジュールで売却する

マンション売却で儲けるためには、余裕を持ったスケジュールで売却活動を行うことが大切です。なぜなら、スケジュールに余裕がない状態で売却活動を行うと、焦って物件を安く売却してしまう「売り急ぎ」につながる恐れがあるからです。売却期限がある場合、売却には3か月前後かかることを考慮して逆算し、計画的に進めましょう。

競合物件と売却時期をずらす

競合する物件が売りに出ている場合には、価格競争に巻き込まれるのを避けるため、売却時期をずらすのがおすすめです。たとえば、仮に同じマンション内で相場よりも安い物件が売りに出されていた場合、その価格を基準に価格交渉されてしまう可能性があります。

このように同じ条件の物件が同時期に売りに出ていると、価格によって比較され、無理な値下げ交渉をされてしまうため注意しましょう。

競合物件が売りに出されているかどうかは、不動産会社の担当者が把握しています。三井のリハウスでも、競合の状況を踏まえた売却時期や売却戦略をご提案できます。マンション売却をお考えの方は、ぜひ無料査定からご相談ください。

●三井のリハウス無料査定のお申し込みはこちら

所有期間が5年を超えてから売却する

不動産を売却して発生する利益のことを譲渡所得といい、この所得には譲渡所得税という税金がかかります。具体的には所得税と住民税、2037年までは復興特別所得税が課せられます。譲渡所得にかかる所得税の税率は、土地や建物を売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以下か5年超かによって異なります。

所有期間が5年超の場合は、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となり、5年以下の場合の39.63%(所得税30.63%、住民税9%)と比較して税率が約半分となるため、5年を超えてから売却すると税金の支払いを抑えられるケースがあります。

●所有期間による税率の違いに関する詳しい記事はこちら

マンション売却で儲かった際にかかる税金

マンション売却においては、利益の有無にかかわらず一律でかかる税金と、利益が出た場合のみかかる税金が存在します。具体的には以下の通りです。

| マンション売却にかかる税金 | 対象 |

|---|---|

| 印紙税(売買契約書にかかる税金) | 一律でかかる |

| 所得税・住民税 ※合わせて譲渡所得税といわれることもある | 利益が出た場合のみかかる |

なお、マンションの売却代金に対して、そのまま所得税や住民税がかかるわけではありません。課税対象となる譲渡所得とは、マンション売却によって得られた利益を指し、以下の計算式によって求めることが可能です。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

ほかにマンション売却の仲介を不動産会社に依頼した場合は、仲介手数料に消費税がかかります。なお、土地や居住用の建物を売却した際の売却代金には消費税がかかりませんが、事業用の建物を売却した場合は売却代金に対して消費税が発生します。

マンション売却にかかる税金や計算方法については以下の記事で詳しく解説しているので、税金に対する不安がある方はぜひ参考にしてください。

●マンション売却にかかる税金に関する詳しい記事はこちら

マンション売却で儲かったときに使える税金対策

上記でご紹介したように、マンション売却で儲かった場合には所得税や住民税を納めなければなりませんが、次のような特例を利用することによって節税できます。

・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

・マイホームを売ったときの軽減税率の特例

ここではそれぞれの特例について詳しく解説していきます。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」とは、要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる制度です。マイホームを売却した際に利用できます。そのため、この特例が適用され、譲渡所得が3,000万円を超えない場合には所得税・住民税を納める必要はありません。

●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例に関する詳しい記事はこちら

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」とは、マイホームを10年以上所有していた場合に利用できる特例で「10年超所有軽減税率の特例」とも呼ばれます。要件を満たすことで、譲渡所得のうち6,000万円までにかかる税率が所得税(復興所得税を含む)10.21%、住民税4%までに軽減されます。

●マイホームを売ったときの軽減税率の特例について詳しくはこちら

最新版!マンション売却で儲けるためのコツ3選

ここでは、マンション売却を成功させ、儲けるためのコツをご紹介します。

・今後の売却相場の動向を判断する

・コンパクトシティに着目する

・コロナによる需要の変化を活用する

それぞれ詳しく解説します。

今後の売却相場の動向を判断する

マンションの売却相場が今後どうなっていくのかは、所有しているマンションに似た物件の家賃価格で予測できます。家賃は基本的に不動産の売却価格も加味して算出されるため、家賃と売却価格の連動には時差はあるものの、少なからず相関関係があります。

入居者の出入りが頻繁で、売買に比べ取引価格が比較的少額な賃貸物件では、市場の状況が早く反映されます。一方で、売買の場合、不動産価格は高額のため、すぐに影響を受けにくいのが一般的です。

そのため、マンション売却で儲けるには、家賃相場が上昇しているうちに売却を検討することがコツといえます。

コンパクトシティに着目する

所有しているマンションがコンパクトシティの範囲内であれば、マンション売却で儲けが発生するかもしれません。コンパクトシティとは、住まい・交通・公共サービス・商業施設などの生活機能を小さく集約させて効率化した都市のことで、福岡県福岡市、埼玉県蕨市などがその例です。

コンパクトシティは生活利便性が高いため、一定の需要が見込めます。所有しているマンションが首都圏内でなくてもコンパクトシティの範囲内であれば、比較的高い価格で売却できることがあります。また、今後コンパクトシティ化される構想エリアに入っている場合も、将来的に資産価値が上がる可能性も考えられるでしょう。

コロナによる需要の変化を活用する

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を経て住宅需要は変化しています。そのため、今まで需要が低いとされていたマンションでも高く売れる可能性があります。

たとえば、在宅によるテレワークが広く普及したため、仕事ができる居住空間さえあれば、駅遠マンションでも、テレワーカーからの需要が期待できるでしょう。閑静な住宅地で、3LDK以上といった、仕事部屋を持てる広い間取りの場合は高値で売れる可能性も考えられます。

最寄り駅が遠いマンションでも、最初からあきらめて低い売り出し価格を設定せず、不動産会社に相談しましょう。

マンション売却で儲けるには実績豊富な不動産会社に相談しよう

ここまで、マンション売却で儲かった人が意識していた売却時のコツや、注意点についてご紹介してきました。しかし、実際にマンション売却を行うとなると、本当に利益が出るのか不安に感じる方もいるでしょう。そのような方は、不動産会社に一度相談してみるのがおすすめです。不動産売却のプロによるアドバイスのほか、マネープランについての相談も可能です。

三井のリハウスでは、100万件を超える取引実績に基づく、精度の高い無料査定やマンション売却のサポートを行っています。経験豊富な担当者が、マンション売却で儲けるために一人ひとりに合った売却プランをご提案しますので、マンション売却を検討している方はぜひお気軽にご相談ください。

●三井のリハウス無料査定のお申し込みはこちら

●リハウスAI査定はこちら

※1出典:築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年),公益財団法人東日本不動産流通機構

http://www.reins.or.jp/

(最終確認:2024年12月18日)

監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉

株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。