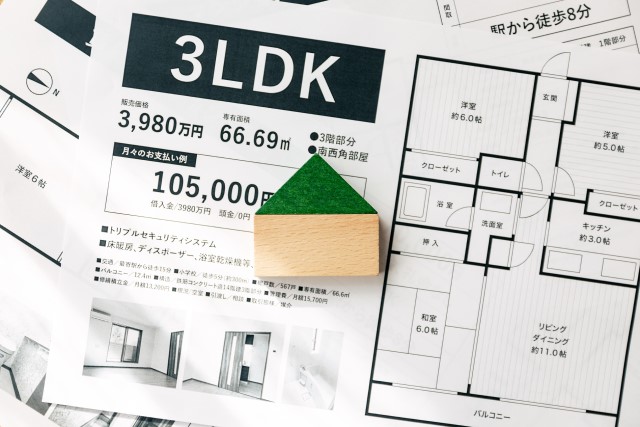

住み替えたいのに家が売れないときの対処法!不動産売却できないとどうなる?

住み替えの際に「家が売れない」というトラブルは、実は少なくありません。持ち家が思ったように売れないことで住み替え自体を諦めることになってしまう場合もあります。そこでこの記事では、家が売れない理由や売却の失敗を防ぐ対策について解説します。

目次

住み替えたいのに家が売れないのはなぜ?

住んでいる家を手放し、新居を購入する「住み替え」(買い替え)。定年退職や家族構成の変化などをきっかけに住み替えを決断するご家庭は多いでしょう。しかし、今住んでいる家が売れなければ実現できません。そのため「もし売れなかったら」という不安から、住み替えに踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

家が売れない原因には、家の条件や価格、売り出し方などさまざまな理由があります。そこでこの記事では、住み替えで思うように家が売れない原因や、不動産売却をスムーズに進めるための対策について解説します。

家が売れないとどうなる?

家の売却には平均3~6か月かかるといわれていますが、家の条件や売却方法によっては長期化するケースもあるでしょう。ここでは家が売れなかった場合のさまざまなリスクについて解説していきます。

維持費がかかる

家を売却できないまま所有し続けていると、その期間も維持費が発生してしまいます。具体的な維持費は以下の通りです。

・固定資産税

・都市計画税

・管理費※

・修繕積立金※

※マンションのみ

それぞれの維持費については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

●不動産の維持費に関する詳しい記事はこちら

不動産価値が下がる

一般的に、家が売れない期間が長期化すればするほど、不動産価値は下がっていく傾向にあります。東日本不動産流通機構の「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」※1によると、中古マンションと一戸建て住宅の成約価格は、築年数が経過するごとに低下しています。

競売にかけられる恐れがある

現在住んでいる家に住宅ローンの残債がある場合、家が売れないまま時間ばかりが経過していくと、何らかの理由で住宅ローンの支払いが難しくなることもあるかもしれません。今住んでいる家の残債と、新居の購入資金を併せて借り入れる住み替えローンを利用するなら、なおさらリスクが高くなるでしょう。

住宅ローンの滞納が一定期間続くと、家は競売にかけられてしまう恐れがあります。不動産競売とは、債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合に、債権者(金融機関)が法律に沿って裁判所のもとで強制的に不動産を売却し、債権を回収することです。競売による売却価格は、通常の売却と比べて大幅に低くなるケースが多くなっています。

売れない家の特徴4選

売れない家の具体的な特徴は、主に以下の4つです。

・築年数が古い

・建物や設備の老朽化が進んでいる

・立地に難がある

・室内の印象が悪い

これらの特徴について以下で詳しく解説していきます。

築年数が古い

一般的に、中古住宅市場では築浅物件が人気なため、築年数が古い物件は売れにくい傾向があります。特に、新耐震基準に適合しない物件は、住宅ローン控除の適用から外れるため、売り出し価格を工夫する必要があります。

建物や設備の老朽化が進んでいる

外壁のひび割れや、雨漏り、設備の故障など、老朽化が進んでいる場合、購入希望者は少なくなるでしょう。所有している物件に上記に挙げた欠陥がある場合には、リフォームや修繕を施してから売り出すかどうかを不動産会社に相談してみましょう。

立地に難がある

立地条件が悪いことも売れない物件の特徴の1つです。東日本不動産流通機構の「中古マンションの駅からの交通別成約状況[首都圏]」※2によると、家から駅までの所要時間が長ければ長いほど、成約率が低下するというデータがあります。この結果からも、買主は購入する際に立地を重視していることが読み取れるでしょう。

室内の印象が悪い

どんなに設備や立地などの条件が整っていても、内覧時に室内の印象が悪いと成約につながりにくくなります。汚れが目立ちやすい箇所は重点的に清掃し、内覧時に物件のよさをアピールできるようにしましょう。なお、マンションを売却する場合には、室内に加えてエントランスやエレベーターホールなどの共用部にも気を配るとよいでしょう。

売れない失敗が起こる理由は?

住み替えのために家を売り出してみたものの、なかなか売れない事態に陥ってしまうのはなぜでしょうか?ここでは、その主な理由をご紹介します。

売り出し価格が高過ぎる

家を売りに出したのに内覧の申し込みが少ない場合は、売り出し価格が高過ぎることが考えられます。相場からあまりにも外れた高い価格にすると、内覧を検討する前に候補から外されてしまい、購入希望者が現れにくくなるため価格設定は慎重に行いましょう。

広告・宣伝活動が足りない

価格設定が妥当であるにもかかわらず内覧の申し込みが少ない場合は、広告・宣伝活動が行き届いていないことが考えられます。不動産売却は一般的に、仲介に入る不動産会社が広告・宣伝活動を行いますが、不動産会社の宣伝力が弱かったり、販売網が狭かったりすると成果が出にくくなります。こういった事態を防ぐためにも、売却実績があり、しっかりとサポートを行ってくれる不動産会社を選ぶことが大切です。

また、複数の不動産会社と仲介の契約を結ぶ「一般媒介契約」の場合、レインズ(不動産流通機構)への登録や進捗報告が義務ではないため、サポートが手薄になることもあります。一般媒介契約で、内覧の申し込みが少ないと感じる場合は、契約形態を見直してみるのも1つの方法です。

●媒介契約の種類に関する詳しい記事はこちら

スムーズな売却へつなげる対策

「家を売りに出したけれど、1年以上売れない」と困っている方もいるのではないでしょうか?スムーズな住み替えを行うためには、売る前・売り出した後それぞれで次のような対策を取るとよいでしょう。

家を売る前の対策

家を売る前にできる事前対策には次のようなものがあります。

精度の高い査定を受ける

査定とは、その家が市場でいくらで売れるかという推定価格を不動産会社が算出することを指します。家の価値を知り、適切な売り出し価格を設定するためには精度の高い査定を受けることが重要です。

査定には、不動産会社の担当者が実際に物件を見て査定する「訪問査定」のほか、物件の基本情報のみを参考に査定を行う「簡易査定(机上査定)」や「AI査定」と呼ばれるものがあります。精度の高い査定を希望する場合は訪問査定がおすすめですが、査定額をおおまかに知っておきたい場合は簡易査定やAI査定を活用するとよいでしょう。

三井のリハウスでは、100万件を超える豊富な取引データに基づく各種査定を行っています。お気軽にお申し込みください。

●リハウスAI査定はこちら

●無料査定のお申し込みはこちら

売却タイミングを見極める

売却活動に時間をかけないためには、タイミングを見計らって売り出すことも重要です。たとえば、季節も不動産売却のタイミングを検討する1つの要素です。一般的に新年度が始まる4月までの1~3月の間は、新生活に向けての住宅の購入需要が高まり、物件が売れやすいといわれています。

また、住んでいる物件の築年数を考慮して売却を検討するのもおすすめです。住宅の価値は、築年数が経過するにつれて減少していくため、築浅のうちに売却するほうが高く売れやすい傾向にあります。ただし、取得して5年以内の不動産を売却して得た所得は、短期譲渡所得と見なされ、所得にかかる税率が高くなるので注意が必要です。

●長期譲渡所得・短期譲渡所得に関する詳しい記事はこちら

売却までのスケジュールを立てる

事前に売却までのスケジュールを立てておくことも、スムーズな売却のコツです。不動産売却を行う際には、必要書類をそろえたり、内覧の準備をしたりと、必要な手続きが多くあります。事前に売却までの予定を立てておくことで、よりスムーズに手続きを行えるでしょう。

家を売り出した後の対策

売却活動を始めて1年近くたっても家が売れない場合は、次のような対処法を検討してみるとよいでしょう。

売り出し価格を見直す

長く売れない場合は、まず売り出し価格を見直してみましょう。売り出し前に査定を受けている場合、査定額の根拠を不動産会社に改めて確認したうえで、現在の相場価格や、競合物件の売り出し価格を調べてみることをおすすめします。

リフォームや修繕を行う

壁紙の張り替えやフローリングの補修など、ハウスクリーニングではカバーしきれない損耗については、リフォームや修繕を行ったほうがよい場合もあります。リフォームや修繕を行うことで物件の印象がよくなり、結果的に売れやすくなったり、高く売れたりする効果が期待できます。

ただし、大規模なリフォームを行うと、売却価格で回収しきれなくなり、損をしてしまう場合もあるので注意が必要です。リフォームを行うかどうかは不動産会社に相談して決めるとよいでしょう。

広告内容を見直す

広告に掲載している写真や説明内容をブラッシュアップすると、内覧希望者が増える可能性があります。たとえば、プロに写真撮影を依頼したり、掲載する写真点数や説明の情報量を増やしたりするのも1つの方法です。ほかの物件情報と自分の物件情報を比較し、情報が足りない箇所や追加したほうがよい項目がないかを確認してみましょう。

三井のリハウスでは、売却物件をイメージアップするプロの写真撮影のほか、スキャンカメラを使って撮影することで、室内をさまざまな角度からバーチャル体験できる「3Dウォークスルー」画像の作成なども可能です。不動産の売却をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

●ご売却物件イメージアップコンテンツについてはこちら

内覧対応を改善する

内覧後の成約率を上げるためには、内覧時の対応を見直してみるのも一案です。物件のPRポイントについて不動産会社の担当者と話し合ったり、内覧者からの質問にスムーズに答えられるよう、質問内容をある程度想定しておいたりするとよいでしょう。

また、内覧に対応する時間の幅を、平日の夜や週末まで広げるのも1つの方法です。「夜しか時間が取れない」「家族でゆっくり見たい」といった内覧希望者の都合に柔軟に対応することで、内覧率を上げられます。

住み替えで家が売れない場合の注意点

住み替えのために不動産売却する方法には、もとの家を売ってから新居を購入する「売却先行」と、新居を購入してからもとの家を売る「購入先行」の2つがあります。家が売れなかった場合どのようなことが起こるのか、2つの売却方法別に見ていきましょう。

●売却先行・購入先行に関する詳しい記事はこちら

売却先行の場合

売却先行とは、新居を購入する前に今住んでいる家を売却する住み替え方法です。売却先行の場合は、もとの家を売ったお金を新居の購入資金に充てることが可能になり、資金調達がしやすいという特長があります。一方で、もとの家が売れない限り新居を購入できないので、気に入った物件を買い逃してしまうこともある点に注意が必要です。

また、売れるまで売却活動の負担が続くという問題もあります。売却先行は家に住みながらの売却活動になるため、内覧対応のために日程を調整したり、部屋の中をきれいに保ったりしなければなりません。売却活動の期間が長引くほど、売却活動の負担が大きくなりストレスに感じる場合もあるでしょう。

購入先行の場合

購入先行とは、新居を購入した後にもとの家を売却する住み替え方法です。売却先行と比べると、先に物件を購入するため、気に入った物件を買い逃す可能性が低いという特長があります。

一方で注意しなくてはいけないのが、新居を購入してからもとの家を売る場合、早く売れないと場合によっては家2つ分の費用がかかってしまうという点です。もともと住んでいた家の住宅ローンが残っていると、場合によっては、旧居のローン残債と新居の購入資金の両方を借り入れる必要があるほか、先述した維持費も並行して毎月支払い続けなければなりません。

なお、旧居の住宅ローン残債分と新居の購入資金を併せて借り入れる場合は審査が厳しくなるため、各金融機関へご確認ください。

住み替えで家が売れないなら不動産会社へ相談を

住み替えは、もとの家の売却と新居への引越しを同時に行わなければならないので、手間や費用といった労力がかかるものです。そのうえ家が売れないとなると、より大きなストレスになってしまいますよね。

スムーズな住み替えを行うためには、何より信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。信頼のおける不動産会社であれば、売却先行・購入先行のどちらが自分に適しているかといったアドバイスのほか、引越し費用や仲介手数料なども含めた資金計画作りの相談にも乗ってもらえます。

三井のリハウスでは、売買取引前から取引後までを全方位的にサポートする「360°サポート」を行っています。360°サポートは、売却前に建物・設備調査を無償で行うほか、調査して不具合が認められなかった箇所に万が一契約不適合(売買契約書に記載されていなかった不具合)が発覚しても、一定期間内は修理・交換にかかる費用を三井のリハウスが負担するなど、売買取引を安全に進めていただけるサービスです。もちろん不動産査定も無料で行っておりますので、住み替えをご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。

●不動産売却を検討中の方はこちら

●無料査定のお申し込みはこちら

●リハウスAI査定はこちら

●360°サポートについてはこちら

※1出典:築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年),公益財団法人東日本不動産流通機構

http://www.reins.or.jp/

(最終確認:2024年9月20日)

※2出典:中古マンションの駅からの交通別成約状況[首都圏],公益財団法人東日本不動産流通機構

http://www.reins.or.jp/

(最終確認:2024年9月20日)

監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉

株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。