鉄筋コンクリート造の耐用年数は何年?注意点や過ぎたらどうなるのかを解説

鉄筋コンクリート造(RC造)住宅の法定耐用年数は非事業用では70年、事業用の場合は47年と定められています。記事では、耐用年数に関する基礎知識や、耐用年数を超えた場合にどのような影響があるのかなどについて詳しく解説します。

鉄筋コンクリート造の耐用年数はどのくらい?

鉄筋コンクリート造(RC造)の事業用住宅(賃貸マンション等)の法定耐用年数は47年と定められています。ただし、非事業用すなわちマイホームの場合には、1.5倍の70年が法定耐用年数です。法定耐用年数とは、不動産のうち、建物の取得費を費用として配分する「減価償却」を行うために、国が法律で定めた会計上の期間のことです。法定耐用年数は、建物の構造や用途ごとに異なります。

法定耐用年数は、建物が物理的に使用可能である期間を表す物理的耐用年数(詳しくは後述)とは概念が異なるため、建物の実際の寿命と一致するわけではありません。国土交通省の発表によると、鉄筋コンクリート造のマンションが取り壊された時期から推定される平均寿命は68年であり、研究によっては100年以上持つ可能性がある(※1)と推定されています。さらに、鉄筋コンクリート造の建物の寿命は、メンテナンスや修繕の状況によっても変わってきます。

定期的な補修や適切な管理が行われていれば、法定耐用年数を過ぎても安全に住み続けることが可能です。維持管理次第でより長く快適に住み続けられるでしょう。

法定耐用年数を過ぎたらどうなる?

法定耐用年数を過ぎても、建物がすぐに使用できなくなるわけではありません。法定耐用年数とは、あくまで会計上の減価償却を行うための期間のことであり、実際の建物の寿命とは異なります。

節税効果に影響する法定耐用年数

マイホームを所有するときは、売却時に減価償却費を考慮する必要があります。たとえば、鉄筋コンクリート造のマイホームの法定耐用年数は70年ですが、この法定耐用年数が節税効果に影響する場合があります。

建物取得費から累計の減価償却費を差し引くことで譲渡費用が大きくなると、税負担が増える可能性もあるため注意が必要です。節税対策としては、売却時に適用可能な特例を活用することが重要になるでしょう。

●マイホーム売却時の特例についてはこちら

よくある質問

ここでは鉄筋コンクリート造の法定耐用年数に関する、4つの質問について回答します。

・鉄筋コンクリート造以外の法定耐用年数は?

・耐用年数の種類とは?

・法定耐用年数に応じた減価償却費の計算方法は?

・法定耐用年数が残り少ないと売却は不利になる?

鉄筋コンクリート造以外の法定耐用年数は?

鉄筋コンクリート造以外の住宅の構造には、木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、ブロック造などがあり、それぞれ耐用年数や特徴が異なります。以下では、非事業用のマイホームの場合の法定耐用年数を説明します。

木造は柱や梁などの主要部分に木材を使用した建物で、日本の住宅で最も広く採用されています。通気性や断熱性に優れている一方で、湿気やシロアリの影響を受けやすいため、定期的な点検や補修が欠かせません。非事業用の木造住宅の法定耐用年数は33年です。

非事業用の住宅の場合、厚さが3mm以下の鉄骨造は、法定耐用年数が28年と比較的短めです。厚さが3mm超4mm以下の鉄骨造は法定耐用年数が40年、厚さが4mm超の鉄骨造は法定耐用年数が51年です。

ブロック造はコンクリートブロックやれんが、石などを積み上げて壁を構成する建物で、高い耐久性を持ちます。適切なメンテナンスを施せば長期間使用できますが、地震にはやや弱い傾向があるため補強対策が重要です。非事業用の住宅のブロック造の法定耐用年数は57年とされています。

このように、建物の構造によって耐用年数や特徴は大きく異なります。建物を選ぶ際には、それぞれの特性やメンテナンスのしやすさを考慮することが重要です。長く快適に住み続けるためにも、構造の違いを理解し、適切な管理を行うことが求められます。

耐用年数の種類とは?

耐用年数には、法定耐用年数のほかに「物理的耐用年数」と「経済的耐用年数」があります。

物理的耐用年数とは、建物が物理的に使用可能な期間のことで、建物の実際の寿命に近い意味を持ちます。この期間は、建物の構造や使用されている材料、メンテナンスの状況、さらには立地環境などの影響で大きく変動します。

一方、経済的耐用年数とは、建物が経済的価値を有する期間を指し、建物の老朽化による維持費の増加や周辺環境の変化などの影響で、物理的耐用年数よりも短くなることが一般的です。特に、不動産の収益性や資産価値を判断するうえで重要な指標となるため、建物の管理や活用を考える際には、法定耐用年数だけでなく、物理的耐用年数と経済的耐用年数も考慮することが重要です。

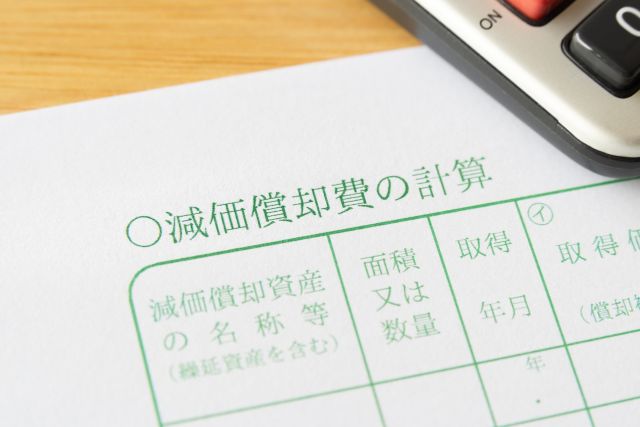

法定耐用年数に応じた減価償却費の計算方法は?

減価償却費は、「定額法」と「定率法」が一般的な計算方法ですが、特に届け出がない場合には「定額法」を使用します。マイホームのような非事業用の場合は、「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」で求められます。経過年数が1年未満の端数については、6か月以上は1年、6か月未満は切り捨てます。たとえば、鉄筋コンクリート造の建物(法定耐用年数70年)を2015年1月に7,000万円で取得し、2025年4月に売却した場合は、「7,000万円×0.9×0.015×10年=945万円」が減価償却費として計上されます。

●減価償却における耐用年数についてはこちら

法定耐用年数が残り少ないと売却は不利になる?

一般的に、耐用年数が残り少ない建物は築年数が古いため、購入希望者が見つかりにくい傾向があります。

ただし、築年数が経過した建物にも一定の需要があり、購入希望者のメリットになることもあるでしょう。たとえば、新築より安いため価格面で魅力を感じてもらえる場合や、リノベーションやリフォーム前提で購入するため築年数は気にしないといった場合が考えられます。

三井のリハウスでは、不動産の無料査定を行っており、立地や管理状況などを考慮した適正な査定結果を提供しています。売却プランの提案や資金計画のアドバイスも行っているため、気になる方はぜひご相談ください。

鉄筋コンクリート造の耐用年数についてお困りの方は三井のリハウスへ

本記事では、鉄筋コンクリート造の耐用年数について解説しました。法定耐用年数は、建物の構造ごとに法律で定められており、減価償却費に影響を与えます。しかし、物理的耐用年数という考え方があるように、適切なメンテナンスを行えば、法定耐用年数を超えても住み続けることが可能です。

耐用年数に関して気になる点がある場合は、まず不動産の専門家に相談することをおすすめします。三井のリハウスでは、不動産売却に関する相談を受け付けており、豊富な知識を生かした売却プランの提案やマネープランのアドバイス、無料査定など、幅広いサポートを提供しています。さらに、引渡し後の不具合に一定の対応を行う「360°サポート」も実施しており、安心して売却を進めることができます。気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

●無料査定のお申し込みはこちら

●リハウスAI査定はこちら

●360°サポートについてはこちら

※1出典:期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について(平成25年8月)、国土交通省土地・建設産業局不動産業課住宅局住宅政策課

https://www.mlit.go.jp/common/001011879.pdf

(最終確認:2025年8月28日)

不動産鑑定士 竹内英二

株式会社グロープロフィット代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士をはじめとしたさまざまな資格を保有。不動産の専門家として、不動産鑑定やコンテンツのライティングなども行なっている。

https://grow-profit.net/